-

>

海上画坛

-

>

(精)永恒的巴黎圣母院:一座哥特式大教堂的诞生(八品)

-

>

精品画册:海上藏宝录(1函9册)(书盒坏)

-

>

(精)草书字典

-

>

千里江山越千年(中国山水画艺术与千里江山图珍藏版)(精)

-

>

(精)敦煌日历2023

-

>

西洋镜:中国宝塔II(全二册)

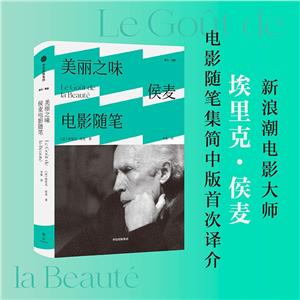

美丽之味:侯麦电影随笔 版权信息

- ISBN:9787521738773

- 条形码:9787521738773 ; 978-7-5217-3877-3

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

美丽之味:侯麦电影随笔 本书特色

1. 法国大师侯麦发表的一系列高质量电影随笔和电影评论的结集,也是国内首次出版的侯麦电影文集。 2. 本书系统化地体现了侯麦的电影美学及电影哲学观点,内容体系分明,理论严谨,讨论了电影的理论和实质,立体且融洽地展示了侯麦作为电影大师与电影评论家的双重身份。 3. 1948年到1979年间侯麦的电影随笔,是对电影发展史的一记鲜明侧写:包括对文学改编、边缘电影、作者电影等彼时电影风潮及新概念的刻画、阐释或批评,展开了一幅20世纪电影艺术发展的生动图景,是现代电影美学研究的有力补充。

美丽之味:侯麦电影随笔 内容简介

埃里克·侯麦,靠前电影大师、法国新浪潮电影旗手,多次荣膺靠前电影大奖。他也是一名作家、电影评论家,曾任法国电影杂志《电影手册》主编。 《美丽之味:侯麦电影随笔》汇集了侯麦于1948—1979年间撰写的重要评论文章。全书共分为四个部分,包含了侯麦对电影美学的探讨,制作电影的经验,还有其对茂瑙、希区柯克、德莱叶等名导的作品评论等。此外,书中特别收录了让·纳尔博尼与侯麦在1983年的对谈,还原了侯麦作为“电影评论家”的又一面相。

美丽之味:侯麦电影随笔 目录

原编者按 1

批评的年代 3

I 电影的古典时期

电影—空间的艺术 33

为了有声电影 45

我们不再爱电影 51

对于颜色的几点思考 58

电影的古典时代 61

绘画何等虚妄 65

伊苏,与事物本身的样子(对先锋派的几点看法) 75

关于三部电影和一种流派 81

品位与色彩 92

美的品位 97

致一位影评人的信(有关“道德故事”) 108

电影与三层引语:间接/ 直接/ 超直接 113

II 为非纯粹电影辩护

安德烈·巴赞全集 127

失败的教训(约翰·休斯顿的《白鲸记》) 145

支持立场的解释(乔舒亚·洛根的《南太平洋》) 155

信念与山峰(马塞尔·伊沙克的《中午的星星》) 162

运动之上镜性(罗马奥林匹克运动会) 168

III 作者策略1950—1958

罗伯托·罗西里尼(《火山边缘之恋》) 177

霍华德·霍克斯(《峰火弥天》) 182

亨利- 乔治·克鲁佐(《毕加索的秘密》) 187

奥逊·威尔斯(《阿卡丁先生》) 193

尼古拉斯·雷(《高于生活》) 200

路易斯·布努埃尔(《犯罪生涯》) 207

弗兰克·塔许林(《成功之道》) 210

乔治·库克(《巴黎之恋》) 215

约瑟夫·L. 曼凯维奇(《安静的美国人》) 221

英格玛·伯格曼(《花都绮梦》) 230

阿尔弗雷德·希区柯克(《迷魂记》) 236

IV 让·雷诺阿

美国时期的雷诺阿 245

《艾琳娜和她的男人们》(猩猩与维纳斯) 256

让·雷诺阿的青年时期 263

《雷诺阿小剧场》 273

美丽之味:侯麦电影随笔 节选

我们不再爱电影 我们不再爱电影了吗?在一种奇特欲望的驱使下,我们重新翻开了电影似乎已精彩胜诉的案卷。我们也许比往常有更多理由,认为这门已经让戏剧和文学的领域大幅缩小的艺术将成为唯一可能的表达方式。然而,当重看三十年来为了捍卫电影并为其争取应有地位的无数辩词之后,我们无法抑制地感到愤怒,那些论述曾经让*激动的抨击者除了几句轻蔑而空洞的套话便无力反击,而如今若不是我们已经发誓忠诚于电影,这些论述已无法让我们心服口服。 “既然已经打赢……暂且不指出控诉方的错误,我想主动认罪并承认电影因其本身的伟大而造成的破坏。”丹尼斯·马里昂(Denis Marion)在《电影之观》(Aspect du cinéma)中如是写道。这句话出色地概括了这样一代人的精神状态,他们被信任新生艺术的合理欲望所支配,相信在预言此艺术未来的前景或是遗憾其过往的不足之前,应该承认其存在,重视其价值,连其中*卑劣之处也要予以尊重。现在是否要衡量一下我们这样纵容的危害?这些没教养的顽皮孩童,泥脸和脏兮兮的样子引起了我们的同情,我们曾希望他们同意冒着失去自己*大魅力的风险,洗干净自己的脸。羞愧难堪之下,我们放弃了对它的支持,直到它的完全清白*终让所有眼睛睁开,而当乔治·杜哈梅尔(Georges Duhamel)*近宣称“电影应该激发永恒的情感正如索福克勒斯在《安提戈涅》(Antigone)中所做的那样”,我们不敢像以往那样回应他,说电影的光辉正是在于它被称为“当下的艺术”;说并非在哪出现代戏剧中,而是在黑帮电影中才能找到古典意义上的纯粹的命运;说只有银幕上平庸而枯燥的语言才能赋予*平凡的事物史诗般的伟大形象,而几个世纪来的文学都向往之至,却无力达成;说一种新的表达方式给予了我们重新审视艺术深度的任务;说很多糟糕的文学都曾被或将被改编成优秀的电影…… 然而,这种观点从不怕缺少支持者,几年来,赞同者的人数超出了我们的预期,而如今反而是我们,发觉在推出这些观点时无法不再感到一丝尴尬,仿佛正因为之前如此热血沸腾,如今不得不采取*严肃的态度。甚至在为电影剥离曾殷切赋予它的所有优势时,我们几乎带着极大的乐趣。我们几乎将罗热·莱昂阿特(Roger Leenhardt)的俏皮话视为口号,即宣称热爱那些我们可以说“这不是电影”的电影。魔鬼已经在我们耳边轻呼,电影的艺术,这种我们竭尽全力保持其纯粹性的艺术,这种我们坚持要谦卑地遵守所有规则的艺术,这种我们画出了边界的领域,在其成熟的阶段可以不再借用其他表达模式的领域,这种电影的艺术,是不存在的,或者至少应该承认电影对于其他艺术的高度依赖,不是指绘画和音乐,而是它一直想划清界限的艺术—文学和戏剧。 总之,我们*爱的幻象破灭了,电影并不能奇迹般地让所有观众得到充分而切实的融合。在*精致和*平庸的观众中激起绝对相同的反应,也许是那些还未超越其古典阶段的艺术的特权。这种在格里菲斯、斯约史特洛姆和*早的美国喜剧片的时代也许有可能的事情,如今似乎成了乌托邦般的妄想。 毫无疑问,高素养的观众和街区影院的观众对《犯罪河岸》(Quai des Orfèvres)的欣赏角度不同,前者会很认真地表示对后者*喜爱的地方不屑一顾。一部电影的构思和拍摄越来越多归功于编剧、台词作者和导演,而他们堂而皇之地因这种虚伪的才能而自豪。“十多年以来,电影的一切艺术,在于对神话的捉弄。”安德烈·马尔罗在1940年如是写道。而我们想提出相反的观点,指出这种“捉弄”的可耻,任何商业局限似乎都无力为其正名。而我们愤怒地发现,几乎所有*好的电影中都存在一种认知,导演甚至作者试图表明,他们所创作的题材在某种连续剧或狗血剧的表象之下隐藏了某种价值。也许我们如此愤怒,是因为我们自己也太乐于被请去玩这种游戏,甚至自己主动玩起来。这就解释了那些差片对我们的吸引力,它们至少让我们见识了大众神话的原始状态。如果我们不再明白为什么《吉尔达》(Gilda)没有《夜之门》或《愤怒的葡萄》(The Grapes ofWrath)优秀,被这些差片吸引也合情合理。 如果说电影的优势地位在文学中引起了不小的价值颠覆,那么它带来的困惑则更为巨大。很多作家皈依了这门新型宗教,为其小说或电影撰稿的时候,便只从电影故事的遗产中汲取灵感。于是可以理解,面对近几年*好的剧本,如《游戏规则》《伟大的安巴逊》和《布劳涅森林的女人们》,盲目热爱美国小说的影评家对其有所保留的方面为何不单是电影价值,还有文学价值。我们所倡导的是对传统价值的回归吗?如果我们不怕承认自己出于良心购买的海明威或斯坦贝克的作品,放在书架上两三年都原封不动,是因为想以*快的速度告别已经不属于我们的时代。我们已经不再同长辈一样喜爱直觉或暴力的展示,为何要掩饰?复杂性的负担虽然沉重,但不至于让我们放弃关注除了*基础的感官写照之外的事物。美国电影里的“神奇小子”、西部电影中勇敢的骑手、黑帮电影中的莽汉、喜剧中纯真而微笑着的迪兹先生或史密斯先生,我们再也无法完全理解这些形象所长久享有的威望,而假如黑色电影中的马洛或斯佩德仍然对我们具有魅力,那也是因为亨弗莱·鲍嘉(HumphreyBogart)所创造的复杂性。另外值得注意的是,我们所偏爱的那些导演,如希区柯克、威尔斯、布列松都偏好奢华的布景和注重言行举止的礼节。我们的品位变化丝毫不是轻视大众艺术,后者只是被我们暂时疏远。它死于我们的过度关注,那个时代,文学的失败者为广播音乐写歌词,为周刊画报写连载小说,或为晚报写社会新闻专栏,对之后的一代来说也许从不荒谬,只不过不够高雅罢了。 而导演的新任务难道是改编19世纪小说家或是戏剧家的作品吗?改编的合理性仅仅在于向我们证实,并非《哈姆雷特》或《卡拉马佐夫兄弟》在成文前便已经是电影,而是电影可以成为莎士比亚或陀思妥耶夫斯基那样的作品。也就是说,它不再成为它自己,我们毫不掩饰承认文学优先地位带来的收获和危机,指责《残花泪》不过是糟糕的情节剧对我们来说已经不合时宜,正如感叹5世纪的希腊雕像缺乏心理张力一样奇怪。基本情感的表达是格里菲斯艺术魅力的重要成分,他的作品属于纯粹的导演摄制艺术,而不是话语或剧情的艺术。1925年的先锋电影,企望保留电影区别于文学、绘画或音乐的纯粹性,将其限制为拍摄对象的“表演”也许不无道理,无论这对象是有生命的人、风景、物件或抽象的线条。 但职业导演们被一种弱势的情结所困扰,于是想完成其他艺术的挑战,以作为证明他们优势地位的切实标志,然而他们很晚才意识到,在艺术上达成这种急速发展,去讲述故事,或安排一句话的节奏,需要付出多大的代价。于是,他们在剪辑技术上的雕琢推敲并非为了发展电影自身的技法,而更多是让这门新兴艺术的风格去迎合文学或音乐的普遍创作规律。一旦接受了服从于外界标准的事实,面对缺乏创意的指责便永远失去了反驳的能力,而长期以来对蒙太奇效果的滥用,引起越来越多的负面反响,足以证实印象派电影的失败,既无法保留镜头的表现力(拍成了简单的图像),也无法达到其向往的抽象度。 由于电影主动妥协,失去了其纯粹性,便失去了用自己的模子重塑所有取自其他艺术的材料的权力。我们毫不掩饰我们乐于看到导演和作家的双重失望,导演不得不每天从精心完善的器械上拆下新的构件,而刚刚认可电影的作家则承认其困扰于电影看起来过于简单的表现机制。但只是将电影拘留受审是不够的,我们的愤怒仍然没有得到发泄,我们开始质疑电影艺术中同样核心的另一元素,其重要性可以类同词汇之于语言,音符之于旋律。不足为奇的是,我们不再回想得起当坐在座位上,放映厅开始变暗,屏幕开始有动静的时候那种奇异的愉悦。当我们想到那些人物,那些世界*丰富的样貌出现于这个矩形方框内的那一刻,都奇迹般地罩上了一种令人安心的亲切感,那种蔓延在心头的温柔静谧,如今却让我们多少感到有些难为情。我们期待这电影镜头玄妙的内在转化力,即使是在*客观的纪录片中,也会将其简单记录的内容、那些现实世界原料的片段,按照其比例和视角进行缩减和变形。我们渴望消灭成就电影艺术的*后传统,并向往一种完美的假象,即电影可以还原事物真实的色彩和形状,精确重建一个物质世界。 我们不再遗憾这些通过危险手段显现出来的世界碎片难以控制,无法整合为连贯的一体去符合我们的思维,并以黄金比例的固定规则来展现结构;而是开始羡慕未来电影人的任务,他们不需要为图像塑造或剪辑惯例而做出牺牲,也不再力求创造让观众自始至终都体验到的现实感,而是远离令人迷惑的可视世界,就像默片时代早期一样,但方式更为微妙——我们的注意力转向了演员的表演本身,在其对话的繁茂文本中,在他们的模仿姿态、手势和移动中,新语言的脉络被编织而成。电影风格的进一步精简不再是不可能的,其所借鉴的对象并非过度关注观众现场反应的戏剧,而是唯一和电影一样同时包含导演和书写的艺术—小说。巴尔扎克或陀思妥耶夫斯基的小说对精致表达的轻蔑,足以说明构成一部小说的不是词语,而是世界的生灵和事物,明天的导演或作者将会因为能从真实世界的质料中找到自己的风格而无比欢欣。 我们急切的心情已然按捺不住,想看到这些技术的变革,而我们刚刚才怯懦退出的那个忠实者的圈子,其平静已经被这些变革的前景所打破。

美丽之味:侯麦电影随笔 作者简介

埃里克·侯麦( Éric Rohmer) 国际电影大师、法国新浪潮电影旗手,多次荣膺国际电影大奖。同时,他也是一名作家、电影评论家,曾任法国电影杂志《电影手册》主编。 在新浪潮诸导演中,侯麦当属大器晚成的一类。侯麦49岁时以《慕德家的一夜》受到国际影评人的热烈喝彩。由此,侯麦以几乎始终如一、几近固执的简约和散淡风格,开始了他漫长的电影之旅,著名作品有“四季故事”系列,“六个道德故事”系列。侯麦是一个极具个人美学风格的电影导演,其简约隽永的影像风格,兼具文学气息与人生哲理的精妙对白,还有,优雅、敏感、脆弱的主人公们,深深吸引着当代的文艺青年。在当下时代,看侯麦电影成为文艺生活的标配,“侯麦”作为一种美学与世界观,也在文艺青年、电影爱好者中有着极强的号召力。 李爽,华南师范大学国际商学院法语系特聘研究员,英国爱丁堡大学比较文学博士,曾于法国巴黎高等师范学院修习法国文学及艺术史,译有《冯内古特:最后的访谈》、《如何读懂当代艺术》、《伪美骗局》等。

- >

罗庸西南联大授课录

罗庸西南联大授课录

¥13.8¥32.0 - >

上帝之肋:男人的真实旅程

上帝之肋:男人的真实旅程

¥19.3¥35.0 - >

自卑与超越

自卑与超越

¥17.1¥39.8 - >

人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作

人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作

¥27.3¥45.8 - >

随园食单

随园食单

¥37.0¥48.0 - >

企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)

企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)

¥8.4¥14.0 - >

苦雨斋序跋文-周作人自编集

苦雨斋序跋文-周作人自编集

¥6.9¥16.0 - >

我与地坛

我与地坛

¥16.8¥28.0

-

并指如刀-阿郎看电影

¥28.4¥45 -

我们一起拍片!:安杰伊·瓦伊达导演札记

¥11.5¥36 -

给青年编剧的信

¥15.7¥49 -

星球大战-40周年官方庆祝特典

¥13.5¥45 -

蔡澜谈日本-日本电影

¥11.3¥29.8 -

费里尼:甜蜜的生活

¥11.8¥36.8