-

>

(精)川端康成经典辑丛:东京人(全二册)

-

>

(精)川端康成经典辑丛:名人·岁月

-

>

(精)川端康成经典辑丛:伊豆舞女

-

>

(精)川端康成经典辑丛:雪国·琼音

-

>

(精)川端康成经典辑丛:文学自传

-

>

千鹤 碧波千鸟

-

>

古典名著白文本:搜神记

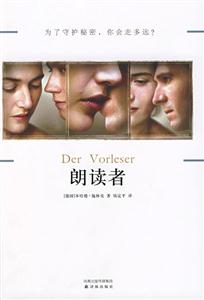

朗读者 本书特色

伟大的爱情是用来唏嘘的。为了守护秘密,你会走多远 年度好书口碑之选,被禁忌的罪责之爱!同名影片荣膺金球奖,并获奥斯卡五项核心大奖提名! 朗读,是我跟这个大我21岁的女人约会时的常规节目。我是她的朗读者,从我15岁开始,一直到她坐牢也没有间断过…… 我相信了莫言对我说过的话,“*好的小说一定是叫人欲哭无泪的。” ——作家 毕飞宇 我一直在盼望能有这样一本小说出现。在和历史调过情以后,就可以心安理得了吗 ——作家 肖复兴 卡夫卡曾说书必须是凿破我们心中冰封海洋的一把斧子,《朗读者》就是这把斧子。 ——书评人 黄集伟 沉静大气,直指人性深处。忘不了汉娜在书架间徘徊的那一幕,窗玻璃上映出书和她的影子。 ——当当网读者评论 欲罢不能,迅速看完。很喜欢书后引发思考的问题。我把这本书推荐给了朋友,我们对故事进行了讨论。感觉很好!推荐此书给喜欢思考的读者。 ——卓越网读者评论

朗读者 内容简介

伟大的爱情是用来唏嘘的。为了守护秘密,你会走多远?

战后的德国萧条破败,一个15岁的少年在电车上病倒了,他独自下车,行走在滂沱大雨中,*后在一个逼仄的过道里吐得一塌糊涂,一个36岁的陌生女人帮助了他……

3个月后,少年伯格从突如其来的猩红热侵袭中恢复过来,他只是为了去感谢那个曾经在他生病时给予过他帮助的女人,但是,情欲,或者是爱情,在15岁的少年伯格心中渐渐燃烧起来。

电车售票员汉娜总是让伯格为她朗读,《荷马史诗》、《带小狗的女人》、《战争与和平》,在伯格的朗读中,汉娜像个孩子似的时而痛哭,时而大笑,那个夏天,是他们一生中*短暂*快乐并*终影响了后来岁月的时光。

不久后一天,汉娜突然不辞而别,8年后再次见到汉娜的时候,她成了一名站在法庭上的纳粹罪犯,她并没有像其他一同被指认的罪犯一样,否认自己的罪行,而是坚定异常地坦诚一切。直到审判席上,汉娜不愿提笔在白纸上写下黑字做笔迹比较,并因此背负罪名被判终身监禁时,伯格终于明白了原因,明白了汉娜为什么不看他的旅行计划,为什么会在拿到菜单时神色紧张,为什么总是不厌其烦地听他朗读,汉娜是一个根本不会认字读书的文盲,但她拒绝向任何人袒露自己的缺陷,即使替他人受过而终身监禁,也要隐藏她是文盲这个秘密。伯格说:因为她感到羞愧。伯格是可以说出真相替她减轻罪与罚的,但却*终选择了和汉娜一样,用生命去捍卫这个卑微的秘密……

为了守护秘密,你会走多远?

朗读者朗读者 前言

序言

这些年,我一直在向我的学生与朋友大力推荐这本书,在我为他人开出的所有书单中,无一没有这本书的名字。我在许多场合,还解读了这本书。我之所以如此不遗余力地对此加以推崇,可能与我根深蒂固的文学观有关——也就是说,这样一本书,正合我的阅读趣味与文学理念。有没有人将它看成是经典,我不在意,但在我这里,它就是经典——至少具有经典的品质。

我喜欢《朗读者》的那份庄重。在看了太多的油里油气、痞里痞气、一点正经没有的中国当下小说之后,我对这部小说的庄重叙述,格外喜欢。这里,只有严肃的主题、严肃的思考与严肃的言语。没有无谓的调侃、轻佻的嬉笑和缺少智慧的所谓诙谐。这是一部典型的德国作品。阅读这样的作品。容不得有半点轻浮的联想,而阅读之后就只有一番肃然起敬。我一直将庄重的风气看成是文学应当具有的主流风气。一个国家,一个民族的文学,应当对此有所把持。倘若不是,而是一味的玩闹,一味的逗乐,甚至公然拿庄重开涮,我以为这样的文学格局是值得怀疑的。我们看到,绝大部分经典,其实都具有宗教文本的风气,而宗教文本不可能不是庄重的文本。《朗读者》此时此刻在中国的再次登场,具有不同寻常的意义。因为各种各样的原因,当下中国大概是这个世界上一个超级的g-乐主义大国,同时又是一个怀疑主义的大国。流气在我们周遭的每一寸空气中飘散着。一次朋友的聚会,一个会议的召开,我们已经很难再有进入庄重氛围的机遇。甚至是一个本就应当庄重的场合,也已无法庄重。嬉笑声荡彻在无边的空气中。到处是低级趣味的笑话,到处是赤裸裸的段子,人与人的见面无非就是玩笑与没完没了的调侃,说话没正经已经成为风尚。我们在流动不止的世俗生活中,已经很少再有庄重的体验。一切看上去都是可笑的,一切都是可以加以戏弄的。一个本就没有宗教感的国家,变得更加的肆无忌惮,更加的缺乏神圣感。我常在想一个奇幻小说式的问题:一个人可以成为痞子,而一个国家一个民族也可以成为一个痞子国家与痞子民族吗?在这样的语境中,中国文学没有把持住自己,引领国民走向雅致,走向风度,走向修养与智慧,而是随着每况愈下的世风,步步向下,甚至推波助澜。从某种意义上说,当下如此氛围的形成,中国当下的文学有着推卸不了的责任。

在这样的语境中,现在我们来读这样一部庄重的文本,实在是一种调整,一种洗礼。

这部小说的迷人之处还在于它的丰富与多义。

一部好的小说,既应当是单纯的,又应当是错综复杂的。看完之后,既受到了心灵的震撼,又有许多迷惘与困惑。这些迷惘与困惑一直萦绕在心,使我们陷入不可自拔的思考;而思考愈深,我们对世界的复杂性就理解愈深,我们的认识也就愈深刻,这个作者曾写过许多侦探小说,所以制造这样的阅读效果是他的拿手好戏。但,这样的阅读效果更主要来自于他对人性、对存在的深度把握。作者在作品中留下了许多机关,这些机关需要我们经过小心翼翼的考证与掂量,才有可能打开:谁是真正的朗读者?米夏为什么在已经看出汉娜的悲剧原因时没有及时向法庭指出?需要忏悔的到底是汉娜还是米夏、是法律还是流行的道德以及这整个社会?中年的汉娜与年仅十五岁的少年米夏的关系到底是纯粹的爱情还是又一次的纳粹行为?……作品篇幅不长,却留下了太多的悬疑。而这些悬疑,都是耐人寻味的。我们在解答这一个个的问题时,都可获得精神与智力的提升。

然而,它确实又是单纯的。它的线索非常简单:一个少年与一个成年女性之间的看似没有什么复杂背景的身体与灵魂的欢愉。看上去,没有什么邪恶,也没有什么肮脏。作品的一个细节是不可忽略的:他们经常要用清水沐浴,将肉体洗得十分清洁。更使我们感到具有抒情意味的是,在他们做爱之前或之后,少年米夏都要向汉娜朗诵那些华彩篇章。我们在整个阅读过程中,其实并没有多想,因为作品一直以一个超出所有元素的元素在牵引着我们,这就是:感动。

对于这样的一部作品,也许*聪明的阅读就是什么也不要多想,随它而去。一种单纯的感动这就足够了。从某种意义上说,一种朴素的阅读倒可能比一种思考式的、追寻式的理性阅读更值得,更有效,也更人性化。20世纪以来,由知识训练成的阅读方式,也许是一种值得怀疑的阅读方式。当我们不怀有任何探究之心去阅读《朗读者》时,我们会不时地陷入那种巨大而美丽的悲悯。一个涉世不深的少年和一个饱经沧桑的中年女性之间的情欲,没有引起我们道德上的审判,相反我们却觉得这一切竟是那么顺理成章。对于汉娜让米夏朗诵的原因,我们并不在意,我们在意的是朗读本身所带来的意境。这是一种充满诗情画意的行为,这个行为贯穿了整个小说,它使我们感到了高尚,并且为这种高尚而感动。当汉娜选择了自杀时,我们似乎再次听到那不绝于耳的声情并茂的朗读。那是世界上*优美的声音,是千古绝唱。究竟谁是朗读者,这一切实在无所谓了。我们在感动中得到了升华——情感上的升华与精神上、人性上的升华。

在20世纪的文学普遍放弃感动的文章而一味——甚至变态追求思想深刻的当下,再一次阅读这样令人感动的小说,我们心中不由得产生了一种感激之情。

这部小说在艺术上也是很有功夫的。它的情节并不复杂,但在细节上却是十分考究。三部分,划出了三个不同的段落。这是命运的起落,是人生的三个不同阶段。所有的细节都意味深长。比如关于汉娜身体气味的叙述。当汉娜还在“逍遥法外”并充满生命的鲜活时,她的气味是新鲜而令人迷乱的,而当她对生活完全失去了信心并且不可遏制地衰老时,她的体臭不可避免地散发了出来。小说很仔细地写到了从前与现在的气味——汉娜的气味。两种气味的比较,使人感受到了生命无可挽回地走向衰亡的大悲哀,也感受到了人在命运前的无奈乃至颓败。这是命运的咏叹,是生命的挽歌。小说中一些有关命运的、生命的甚至是有关存在的重大的命题,恰恰是通过一些看起来微不足道的细小物象以及一些细小的变化来表现的,应了我很喜欢说的一句话:精微之处,深藏大义。

译林出版社大概知道我对此书的欣赏,所以让我写一篇序。我写了太多的序,已经遭人批评了。殊不知。这些序有一些是我在极不情愿的状态下勉强写成的。有些序是一拖再拖,实在拖不过去了,才很痛苦地了结的。里头有些话,往往言不由衷。明眼人是能看出的。当我听到有人指责我时,我会在心中很恼火地说一句:站着说话不知腰疼!我是一个驳不开情面的人,这是我的一大弱点,也是我的善良之所在。它们耽误了我许多短篇与长篇,每每想起,心情会十分懊恼。因为自知写序的难过,所以我自己写了那么多的书,只除了刚刚出道时请一个*要好的朋友写过一篇序外,后来的好几百万的文字,就再也没有让任何人写过序。

但这一回我是愿意的。因为我有话可说,只可惜是作一篇序,篇幅不宜过长,由不得我去铺张。

曹文轩

2005年12月15日于北京大学蓝旗营

朗读者 目录

专访

正文

附录:

“我把它一夜读完”

留给读者

朗读者 节选

第1部

16

我从来不知道,汉娜在既不去上班、也不同我幽会的时候,到底在干些什么。每当问起她,她就把我给顶了回来。其实,与其说我们俩共享着同一片生命世界,不如讲她在自己的世界里给我让出了一角空间,大小宽窄全凭她愿意怎样就怎样。我该对此知足了。要想得到更多,或者只是想晓得更多,就是一种冒犯。有时我们在一起特别开心,有那么一种气氛,好像什么都有可能,也什么都许发生。这时,如果我乘机提个问题,她就会躲闪支吾,但不是断然拒绝:“你想什么都要晓得么?小家伙!”或者,她甚至会拿起我的手,搁在她的腹部,一面说道:“你是想在我肚皮上打个洞眼啊!”

要不,她就搬着手指头数数:“你看,我要洗衣,我要烫衣,我要扫地,我要购物,我要掸灰,我要做饭,我还要把梅子从树上摇晃下来,再捡起来,再扛回来,马上煮熟,要不然的话,那个*小的就会……”这时,她会用右手的拇指和食指夹住左手的小指,接着说:“那个*小的就会把其他的全部吃光!”

我从来没在马路上,或商店里,或电影院同她不期而遇。虽然,她总对我说,她喜欢看电影,也经常去看。在我们相好的*初几个月里,我一直想同她去电影院,可她就是不愿意。偶尔,我们也会谈起一些我们俩都看过的影片。她看电影是毫无选择的,只要是片子全都看,从德国的战争片、乡土片,到美国西部片,再到新浪潮电影等等。而我,我喜欢好莱坞电影,不管是关于古罗马的,还是西部荒原的。有一部西部片我们俩都特别喜爱,其中,理查德•威马克扮演镇长,第二天清晨他要面对一场他注定要输掉的决斗,当天晚上他去敲多萝茜•玛隆的门。女主角劝说他逃走,却说不动这位男主角。女主角一开门就问道:“你现在要干什么?你整个生命就抵一个晚上吗?”有时,当我满怀欲望到汉娜那儿去的时候,她也这么讽刺我说:“你现在要干什么?你整个生命就抵一个钟头吗?”

我只同汉娜在街上偶尔相遇过一次。那是七月底或八月初,快要放暑假的前几天。

几天以来,汉娜的行为都很古怪,她时而反复无常,时而盛气凌人。同时,叫人感觉得出,她是处在某种压力之下,这种压力折磨着她,逼她表现得十分敏感而又极端脆弱。她极力压缩自己,好像害怕一放松就会爆炸似的。我询问她为什么这么痛苦,她的回答却很粗暴无礼,这使我简直不能忍受。同时,我不但感到自己被别人拒绝,也觉察到了她的孤立无援,所以,我既想与她休戚与共,又想让她清净独处。有一天,压力突然消失了。起先,我以为汉娜又恢复了常态。正好,《战争与和平》已经朗读结束,我们要开始一部新书,我答应这由我来考虑,我的确带了好几本书来,让她选择。

但是,这次她却没有立刻同意。“让我来给你洗澡吧,小家伙!”

那天倒不是夏日常有的闷热难当,那种天气闷得一跨进厨房,就像有一张湿漉漉、沉甸甸的大网,把人罩住似的。汉娜打开了热水器,往澡盆里放满水,滴了几滴沐浴精油,就开始给我洗澡。她穿的是浅蓝小花的罩裙,下边没有穿内裤。在闷热潮湿的空气里,那件罩裙汗津津地贴在她身上,轮廓分明。她撩拨我、挑逗我,让我兴奋不已。我们缱绻缠绵时分,我感觉得出,她是一个劲想把我推向一片新境界,感受那些从来没有感受的,支撑那些*终支撑不住的。她也极端投入地委身于我,前所未有。倒也不是彻底相许,这点她从来做不到。她只是一心想跟我一起沉水而去。

“现在起来,到你朋友们那儿去吧!”她同我作别,我走了。热气仍旧凝固在栋栋房屋之间,徘徊在空地花园之上,闪耀在柏油马路表面。我一阵阵眩晕麻木。游泳池里传来一片片小孩子泼水嬉闹的声浪,好像来自遥远、遥远的远方。总之,我在这世界移动穿行,物我两忘。我潜入那飘着漂白粉气味的乳白色水中,根本没有任何欲望想再伸出脑袋来。我在其他人旁边躺着,听得见同学们在谈论些什么,觉得简直可笑,实在无聊。

不知什么时候,这种情绪退潮了。不知什么时候,游泳池又回到了那个正常的午后,仍旧是点缀着作业、排球、谈笑和调情的游泳池。当我抬起眼睛时,我看见了她,当时我正在干什么,却忘得干干净净了。

她套一条短裤,穿一件衬衫,衣襟敞开,腰间扣紧,站在离我大约二三十米的地方,在对我张望过来。我也回看她。她离我太远,辨不清是什么表情。我没有跳出水来,向她奔跑过去。一连串问题掠过我的脑海:她为什么会出现在这游泳池呢?她愿意被人看见跟我在一起吗?我愿意给人看见跟她在一起吗?为什么我们总也没有不期而遇呢?我该怎么办?于是,我站立起来。说时迟,那时快,我眼神刚游移了那么一下,她就倏地不见了。

她套一条短裤,穿一件衬衫,衣襟敞开,腰间扎紧,在对我张望过来,我却从这里头读不出任何意思。这是另一张图画,汉娜遗赠给我的。

17

第二天,她就走了。我像往常一样准时去她家,按门铃。我透过房门朝里面看,一切依旧,还听得见大钟在滴答滴答响着。

我在楼梯间坐下来,跟往常一样。在我们相识的开头几个月,她平时跑的路线我已经熟悉,就再也没有想去陪着乘她的车,或者下班后去接她。不知从什么时候起,我就不问这方面的问题了,也不再表示对这事有什么兴趣。今天,这问题倒又回来了。

我走到威廉广场的电话亭,给有轨电车公司打了个电话。电话转了一个又一个人,我*后得到的回答,是汉娜•施密茨没有来上班。我于是又回到车站路,去到细木工场询问这栋房子的业主是谁,人家告诉了我名字和地址,在基歇海姆。我骑上自行车就走。

“你是问汉娜•施密茨太太吗?她今天一大清早就搬走了。”

“那她的那些家具呢?”

“那不是她的。”

“她住在这套房子里多久了?”

“这跟你有什么关系?”

那个女人是在窗口同我说话的,讲完,砰的一下就关上了窗。

我又赶到有轨电车与缆车公司去,在办公大楼我一路打听人事部。那位负责人倒还态度友好,表示关心。

“她今天一大早就打来电话,说要我给找一个替工,时间刚刚好衔接。她说她不再来了,就此不来了。”他摇摇头,继续讲下去,“两个礼拜前,她也就坐在你这张椅子上,我给她提供了一个机会,培训她当司机。可是,她拒绝了这一切。”

又过了好几天,我才想起来,该到居民户口登记处去问问。她果然曾经在那儿通报过,说她要搬到汉堡去,可是没有留下那儿的地址。

日子一天天过去,我非常难过。我还得费好大的劲,一定不让我父母、哥哥、姐姐和妹妹看出什么破绽。我在餐桌上也交谈几句,也吃点东西;实在要呕吐出来的话,我就先忍耐着,过后吐进抽水马桶里。我照常去学校,去游泳池。下午我也消磨在那儿,藏在一个没人找得到我的僻静地方。我的身体渴望着汉娜,不过,比身体渴望更糟的是,我有一种负罪感。我为什么没有从水里一下子跳出来,向她奔跑过去呢?在我来说,一件小事浓缩了我这几个月来的心猿意马,正是这种三心二意使我居然拒绝承认她,以至背叛了她。不告而别是对我的惩罚啊。

我忽然又想,那一次看到的也许并不是她。我又没有看清楚脸蛋,为什么就能硬说一定是她呢?换言之,如果真是她的话,我居然会连她的脸蛋都认不得吗?这样一来的话,我到底能不能确信那一定是她呢?

再转念一想,我知道那就是她。她站在那儿,在朝我看着。可惜已经太迟了。

第2部

1

汉娜已经离开这座城市了。可是,很长一段时间,我还转不过弯儿来。我仍旧在四处寻找她的身影;很久我才习惯那些没有她的午后;见到几本书,我也会想,该选哪本书给她朗读才好呢。过了很长时间,我的身体才不再对她充满饥渴。在睡梦中,我的手脚还会想要摸索到她的肉体。我哥哥不止一次在饭桌上报告,说我夜里叫喊出“汉娜”这个名字。我也还记得上课时我什么也不干,就只是梦着她、想着她。开头几个礼拜我为内疚而煎熬,后来才渐渐消散平息。不过,我还是尽量避免走过她家那栋建筑物,而是走另外几条路。半年以后,我家也搬了,搬到这座城市的另外一个区域。我也还没有因此而忘记汉娜。不过,对她的记忆不再如影随形了。她的影子向后退缩,正像列车开过时分,城市就从车站向后退缩一样。可是那东西还在那儿,在后面某个地方,你可以折回去,搞清楚的确还在那儿。但是,我又为什么要这么做呢?

我记起在中学的*后几年,还有大学的低年级,我都过着幸福时光。可是,真要讲却又讲不出什么来。这些时光毫不费力就过去了。无论中学毕业考,或是大学学法律,对我而言都不困难。我选择法律,是因为没有什么别的事儿我真想去做。此外,无论是结识朋友,或是结交关系,甚至是结束关系,我都不存在什么难处。我几乎事事顺遂。没有什么是沉重的。也许,这就是我的记忆包袱很小很小的原因。或者,也可说我是故意保持这样小小的记忆么?另外,我甚至还怀疑,我的快乐记忆是不是真实的。因为,我越是想它,就越会想出一些尴尬场景和痛苦情况。再说,虽然我已经朝汉娜的记忆道声再见,但是,我却并没有将它克服。曾经沧海难为水,我不再对人卑躬屈膝,我也不再自惭形秽;我不再自揽罪过,或者感到负罪;我也不再去爱人,以免一旦失去便又会悲痛万分。这一切我并没有故做什么明确的构思,只是在感觉上坚如磐石。

于是,我养成了一种目中无人、妄自尊大的习惯。我装得好像没有什么能够感动我、摇撼我或者迷惑我。我是什么也不沾边。我还记得,有一位老师的慧眼看穿了这一切;他也曾经跟我在谈话中指出来,可我硬是无礼地把他敷衍过去。我也想起过苏菲。汉娜离开这座城市后,苏菲给诊断出得了肺结核。她在疗养院一呆就是三年,出院时刚赶上我进大学。苏菲很孤独,就想找老同学联系联系。其实,要寻找到一条直通她芳心的路,对我来说并不困难。在我们一起睡过觉后,她终于明白,我的心并不在她那儿。她含泪问我:“你到底是怎么啦?你到底是怎么啦?”

我想起了我的祖父,他去世前我去看他,他要为我祝福。我却对他说,我对这一套是既不相信,也不看重。我当时对于自己敢于这么做还沾沾自喜,现在想起来真无地自容。可是我记得,小小一个示爱的手势居然会让我如鲠在喉,不管这姿态是冲着我来,或者冲着别人。而且,要引发我的激动,一个电影镜头就已经足够。这种冷漠无情和极端敏感在我身上并存,我自己也感到迷惑不解。

……

朗读者 相关资料

年度好书口碑之选,被禁忌的罪责之爱

同名影片荣膺金球奖,并获奥斯卡五项核心大奖提名

关乎人性的严肃题材,贯穿全书的却是一个让人唏嘘的爱情故事

作者本哈德•施林克谈电影《朗读者》:

关乎“爱、羞耻、谎言、正义”

问: 这部电影是否实现了您对它的设想?

答: 我事先并没有对电影有什么固定设想。我有我自己的画面,而电影不能重现我的画面。但如果作者期待电影能重现他的画面的话,那他就不应该卖出电影版权。一个作者期待的只能是优秀的导演能为故事、书的主题挖掘好的、新颖的画面。

问:史蒂芬•戴得利成功地做到这点了吗?

答: 他和编剧戴维•哈尔一起守卫了这个故事和这本书的主题。即使电影的倒叙视角本可以让他把这部片子导成一部屠犹片,但他没有,他拍的是一部关于第二代人即战后一代卷入第一代人也就是战争一代人的罪责的片子。

问: 那么画面呢?

答: 五十年代的氛围,在年轻的米歇尔•伯格身上同时表现出来的确定性和不确定性,汉娜•施米茨的不理解和无情,她的爱情的强度和失语,庭审一场戏蕴含的外在和内在戏剧性——史蒂芬•戴得利为所有这些找到了强有力的画面。另外,这部电影演员阵容强大。

问: 您希望谁来演汉娜•施米茨?

答: 我一直盼望凯特•温丝莱特能演汉娜•施米茨。我对DAVID KROSS, RALPH FIENNES,BRUNO GANZ和LENA OLIN他们丰富和直逼人心的表现力印象很深。

问: 您也参与了电影的创作工作吗?

答: 史蒂芬•戴得利, 戴维•哈尔和我在期间有过很多次交谈。有时他们采纳我的提议,有时没有——事情就是这样。那些谈话很好。

问: 现在这部小说搬上银幕,对您来说,这是否意味着您的书所获得的成功的顶峰?或者有其他某些时刻或场景或反响在您眼中更为关键?

答: 就像几年前这本书登上《纽约时报》畅销书榜榜首,现在它拍成电影,也是这本书的一个顶峰,它们表明这本书所引起的广泛兴趣,这点我很高兴。这本书是写给大众的,无论男女老幼,不管你是知识分子还是实用主义者,也不论你受过怎样的教育,来自什么国家,是否喜爱读书。在我看来,还有那些读者来信也标志着这本书的成功。他们在信里面写道,他们本来并不读书,但因为推荐得到了我这部书,结果爱不释手。我的母亲是一位来自瑞士的民主主义者,从小她就教育我,无论谁想以民主的方式讲述什么,他必须用所有人都能明白的方式来讲述。我知道这并不适用于艺术。但我还是很高兴,我的书在某种程度上是民主的。

问: 一些时间以来,以纳粹或屠犹为题材的美国电影纷纷出现,比如《独裁行动》《穿条纹衣服的男孩》《圣安娜的神谕》等。在这一系列的电影中,《朗读者》扮演的是什么角色?

答: 请让我再强调一遍:《朗读者》不是关于纳粹或者屠犹的。它是一本关于战后一代和战争一代之间关系的书,关于罪责。为什么现在美国电影如此热衷于第三帝国和屠犹的题材,美国女作家乔伊斯•哈克特曾做过精彩的回答:经历了道德分裂的布什年代,人们强烈向往道德上的一致性,向往清晰有力的善恶标准。从这种意义上来说,《朗读者》不属于这一系列的美国电影,它关注的是道德、悬念和矛盾冲突。

问:您担心人们又会有“好的纳粹”的误解吗?

答: 因这本书产生的误解,这部电影也会碰到——一般都这样。

问: 《朗读者》是一部非常德国化的电影。美国好莱坞制作人员能领悟并实现它的意义吗?

答: 史蒂芬•戴得利和戴维•哈尔是英国人,这个团队中有美国人,英国人,德国人,电影是在德国摄制的。而且,这部小说是德国的,但不仅仅是德国的。爱、羞耻、谎言、正义——这些是关系到每个人的主题。

问: 有没有什么确定的原因促使您把电影版权卖给了美国电影公司?本来也应该有可能是一个德国电影公司,一位德国导演和一位德国编剧来做这一切?

答:十年前,这部书的电影版权就卖出了,那时候的德国电影和今天不可同日而语。我期待的是这部电影能面向世界各地的观众。

问: 拍摄工作怎样?你曾经出现在一个场景中,不过非常短……

答: 非常短——我几乎没能在电影中认出我自己。我拍戏只有一天时间——很多等待,极大的耐心,一遍又一遍地重复一个场景,细微的改变,片场是一种专注和创造的气氛,从导演到司机。很有趣。

问: 您最喜爱哪个场景?

答: 我没有最喜爱的场景,无论如何现在还没有。也许等我再看一遍电影我就有了。

问: 您能想象某一次您自己写一个剧本吗?

答: 我有一次给一部关于8月13日的电视剧写过。但后来跟我一起工作的导演换掉了,接替他的是一位自己想写剧本的导演。

问: 安东尼•明格拉一直都想自己来做这部电影的编剧和导演。这部电影的构思有没有因为导演的改变而发生根本变化?

答: 安东尼•明格拉一直到去世前都是《朗读者》的制作者之一,为这部电影做了考虑,也和史蒂芬•戴得利和戴维•哈尔一起讨论过。

问: 您怎样来描绘人们在注视汉娜这个角色时所产生的矛盾心理?

答: 我希望这种矛盾心理就是米歇尔•伯格在书中体验的那种,是战后一代对战争一代所持有的:好感和震惊,向往和厌恶,理解和审判。

问: 现在年青一代的处境与战后一代有所不同吗?

答: 第三代几乎没有卷入战争一代的罪责中,第四代就根本没有。因为卷入罪责的前提是,人们认识那些犯罪的作案者、策划者、助手、袖手旁观者和视而不见者,亲身体会过在喜爱和震惊之间以及理解和审判的张力,而且这种张力得不到充分释放。

问: 你在摄制过程中的种种经验和体验是否会影响您的写作?

答: 我想所有我经历的和体验的都影响了我。

朗读者 作者简介

本哈德•施林克,1944年生。在海德堡及柏林学习法律。1992年起任柏林洪堡大学法学教授,并兼任北莱-威州宪法法官。又是作家,曾出版小说多种,其中以《朗读者》最为著名,是首本登上《纽约时报》畅销排行冠军的德国小说。

- >

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

¥9.9¥23.0 - >

经典常谈

经典常谈

¥17.1¥39.8 - >

苦雨斋序跋文-周作人自编集

苦雨斋序跋文-周作人自编集

¥6.9¥16.0 - >

上帝之肋:男人的真实旅程

上帝之肋:男人的真实旅程

¥19.3¥35.0 - >

我与地坛

我与地坛

¥16.8¥28.0 - >

姑妈的宝刀

姑妈的宝刀

¥11.4¥30.0 - >

朝闻道

朝闻道

¥20.2¥23.8 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥3.3¥10.0