-

>

(精)耶路撒冷史

-

>

(精)尘封的盛世+伟大的考古学家与探险家(全二册)

-

>

极简年表+中国史+世界史+国学大纲(全4册)

-

>

清嘉录:中国人的节日之书

-

>

(精)长沙市文物征集集锦

-

>

翦商

-

>

骁腾万里:中国古代马文化展

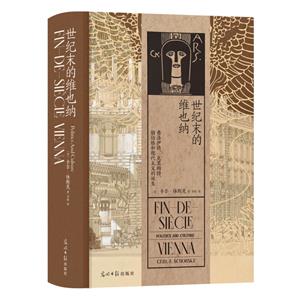

世纪末的维也纳(精装) 版权信息

- ISBN:9787519464356

- 条形码:9787519464356 ; 978-7-5194-6435-6

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

世纪末的维也纳(精装) 本书特色

1981年普利策奖非虚构作品奖。 欧洲思想史领域经典著作。

世纪末的维也纳(精装) 内容简介

19世纪与20世纪之交的维也纳,在政治和社会解体的危机中,诞生了诸多现代艺术和思想成果。创新者们在音乐和哲学、经济和建筑、精神分析等方面,斩断了同某种历史观的维系;这种历史观是他们成长其中的19世纪自由主义文化的核心。本书即探索这一文化转型在特定历史环境中的肇始。 本书出版后在欧美等地的评论界及读者中产生了强烈反响,并荣获1981年普利策奖非虚构作品奖,至今仍受到欧洲思想史领域的重视。

世纪末的维也纳(精装) 目录

译 序

插图目录

致 谢

导 言

第1章 政治与心灵:施尼茨勒和霍夫曼斯塔尔

第2章 环城大道与其批评者,以及城市现代主义的诞生

第3章 新调性中的政治:一首奥地利三重奏

第4章 弗洛伊德《梦的解析》中的政治与弑父

第5章 古斯塔夫·克里姆特:绘画与自由主义自我的危机

第6章 花园的转变

第7章 花园中的爆炸:柯克西卡与勋伯格

重要名词英汉对照表

出版后记

世纪末的维也纳(精装) 节选

导 言 在智识活动的大多数领域,20世纪欧洲都骄傲地宣称自己独立于过去。早在18世纪,“现代”一词就已有某种战斗号角的意味,但在当时只被用作“古代”的对立面,以表明其和古典时代有着鲜明的对比。然而,在过去的一百年里,“现代”一词已经将我们对当下生活与时代的感知和过往的一切区分开来,也和整个历史区分开来。现代建筑、现代音乐、现代哲学、现代科学,所有这些在界定自己时,都不认为自己“出自”过去,事实上,也很少“反对”过去,而是独立于过去。现代心灵对历史越来越漠不关心,因为被视为一种持续提供滋养传统的历史,已经毫无用处了。 对于历史学家而言,这一发展无疑值得认真关注,因为这关系到他职业存在的前提。然而对历史之死的认识,也必须引起精神分析学家的注意——在*明显的层面上,他们会将这种决然斩断与过去维系的做法,看成一代人对其父辈的反抗,以及对新自我定义的寻求。在更复杂的层面上,新兴的“现代主义”已趋于采取海因茨·科胡特(Heinz Kohut)在另一问题上所称的“自我重组”的形式了。在这里,历史变迁不仅逼迫个人探寻新的身份,同时也要求整个社会群体能够担当起对垂死的信仰体系进行修正和替代的重任。值得玩味的是,本要摆脱历史桎梏的努力,却反而加快了历史进程,这是因为漠视同过去的一切关联,使人们的想象力得以解放,从而衍生出很多新形式和新产物。所以,一旦历史连续性占据上风,复杂的改变就随之出现。反过来,意识到作为当下的历史的快速变革,则会淡化历史在关联过去上的权威性。 处于世纪之末的维也纳,我们分明能够从中感受到社会与政治解体的震撼,它是我们这个世纪的非历史文化(a-historical culture)*为肥沃的温床之一。伟大的维也纳智识创新者在音乐和哲学、经济和建筑、自然还有精神分析方面,都或多或少地刻意地斩断他们同某种历史观的维系,而这种历史观是他们曾赖以成长的19世纪自由主义文化的核心。本卷书中的各章,即要探索在特定的历史语境下,这一文化转型的肇始。 Ⅰ 虽然我将维也纳选作研究的焦点,但我并非研究哈布斯堡帝国的史学专家,在这方面没有什么特别的训练和专业知识。和所有历史学家一样,我涉及这个问题,是由自己在职业、智识和政治诸方面的经验所共同造成的。 我在20世纪40年代末刚开始教书时,曾着手组织一门现代欧洲思想史课程,意在帮助学生理解高雅文化与社会政治变化之间在宏观构造上的联系。在美国大学的课程目录里,这种联系通常会显示在课程名称上:“……社会与思想史”——明显带有“进步时期”那一代人留下来的印迹。其思想领袖詹姆斯·哈维·罗宾逊(James Harvey Robinson)、查尔斯·比尔德(Charles Beard)、约翰·杜威(John Dewey),都为20世纪的美国重申了这样的信念:启蒙运动在历史上是一个理性和社会相互依存的进步过程。而对于随后的30年代的那一代人(我也是其中一员),由于受到大萧条和马克思主义思想的影响,他们更加强调社会现实中的斗争和危机成分。不过这一代人依然保持着前人对社会进步的信心,并坚持利用思想来解释和促进社会进步。为了完成这一任务,文化史学家们掌握了一系列具有高度描述性的范畴分类,19世纪的知识分子也曾借此分类勾画出他们那个时代的发展略图,这些分类是:理性主义和浪漫主义,个人主义和社会主义,现实主义和自然主义,等等。不管这些分类或许是多么宽泛和简化,它们毕竟有助于构建起一个框架,在这个框架内,缔造欧洲高雅文化的人们做出过哪些具体努力以从生活中提取意义,我们便可以在其特定情形下,同时结合更大的历史环境,对其进行分析了。 在这个概念前提下,我的这门思想史课程一直进展顺利——可到了尼采,麻烦开始出现了。碎片化似乎无所不在——尼采和马克思主义者均将之称为“颓废”(decadence)——欧洲高雅文化进入一个无限创新的旋涡中,每个领域都宣称自己独立于整体,而这些独立出来的部分反过来又分裂成新的、更小的部分。文化现象要通过一些概念才能用思想进行表达,而这些概念本身也被卷入无情的离心变化中。不光是文化的缔造者,而且是文化的分析者和批评者们,也不幸沦为这种碎裂的牺牲品。为了界定和掌控后尼采时代的文化发展趋势,许多范畴被设想出来——非理性主义、主观主义、抽象主义、焦虑、技术主义——可这些范畴连能用来概括化的表面优点都没有,也无法被令人信服地、辩证地整合进我们先前所理解的历史进程中。想要为20世纪寻觅一个像“启蒙”这样过于宽泛,但在启发性上不可或缺的替代词,似乎注定无果,因为它所应覆盖的文化内容实在太过于异质化。事实上,现代运动用来界定自身的分析范畴的多样性,借用阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg)的话来说,已经成为“原则的死亡之舞”。 面对这般混乱局面,历史学家该怎么办?似乎必须尊重现代文化的每个构成分支(社会思想、文学、建筑等)的历史发展,而不是用什么均一的定义来遮掩多元化的现实。于是,我转而向其他学科的同事求助,可他们的智识状况反而使问题更加复杂。在我*为关注的那些领域——文学、政治、艺术史、哲学——学界从20世纪50年代以来就不再以历史作为自我理解的基础。同时,在一场平行运动中,有些学科在重新界定自身的智识功能时,所采取的方式也削弱了它们的社会关联性。就拿文学里的新批评派来说,“二战”之前原本是文学历史主义的实践者在大学英语系里明显占上风,新批评派后来居上,一些致力于非时间范畴、内在论和形式分析的学者取代了前者。在政治学领域,随着罗斯福新政的消退,传统政治哲学的规范关注,以及实用主义对公共政策问题的热衷,都开始让位于非历史的、政治上中立的行为主义风潮。而在经济学领域,立足数学的理论家大行其道,失势的则是旧的社会意识强的机构主义者,以及以政策为导向的凯恩斯主义者。即使是在音乐这样的领域,受勋伯格和申克尔(Schenker)启迪的新式大脑思维也开始侵蚀音乐学对历史的关注。*重要的当属哲学领域,该学科以前的特点是对自身的历史特性和历史延续性具有高度的意识,可是如今,对于这些自古以来就令哲学家们关注的问题,分析学派却越来越质疑其有效性。为了在语言和逻辑领域有一个更受限和更纯粹的功能,新哲学不仅割裂了自己同整个历史的联系,也同本学科自身的过往一刀两断。 于是,在一个接一个专业学术领域,历时性路径或者说曾经维系现实追求和过往关注的意识链条,要么被斩断,要么被磨损。在这些学科宣称自己独立于过去历史的同时,它们彼此之间也愈加丧失依赖关系。对于理解当代文化的多样性,需要有统一的前提或一致性原则,而这些具有自主性的学科,非但没有提供上述这些条件,反倒加强了文化多元的趋向,这是因为这些学科的学术专业化,在分析上恰恰对应前者。与其他领域同事进行的讨论使我相信:不管是人文学科,还是社会学科,都不要指望历史意识能够从它们那里直接或分享性地获得多少支持。同事们还打消了我原本的想法,即历史学家无论凭借何种支持,都能够为现代高雅文化找到令人满意的概括性描述,这种想法无疑太天真,而企图追求普遍适用的理解方法实在狂妄。与此同时,他们又使我确信,很多学科中的自主性分析方法,不管在总体意义上是多么与历史无关,还是向思想史学家提出了一项挑战,对此他们不能再泰然处之、不管不问。长久以来,历史学家们都满足于把高雅文化的产品用作政治或文化发展有例示性的反映,或者将其与意识形态做对比。只要文化的缔造者和阐释文化的学者都认为,自己的作用就是从社会共享价值的历史轨迹中获得意义,那么历史学家传统的研究步骤,不管可能是多么浅陋,也还是有一定合法性的。一个普遍被接受的关于作为整体的文化的历史进程的架构——尤其是像在19世纪那样的围绕进步理念的架构——允许历史学家可以选择特定的文化材料,这些文化材料的属性和他对历史总方向的观念密切相关,但是,既然人文学科中的内在分析法,已经揭示出艺术、文学和思想作品当中结构和风格的自主性,历史学家倘若再对它们充耳不闻,可就有可能误读其材料中的历史含义了。

世纪末的维也纳(精装) 作者简介

著者简介 卡尔?休斯克(Carl E. Schorske,1915—2015年),美国文化历史学家,普林斯顿大学荣休教授。维也纳荣誉市民、麦克阿瑟奖学金获得者、美国艺术与科学学院院士。著作有《以历史来思考》(Thinking With History: Explorations in the Passage to Modernism)、《德意志的问题》(The Problem of Germany)等。 译者简介 李锋,南京大学博士,哥伦比亚大学富布莱特研究学者,上海外国语大学教授、“志远卓越学者”,现就职于上海外国语大学犹太研究所,在《外国文学研究》《外国文学》《当代外国文学》等期刊发表论文数十篇,译著有《后现代主义诗学》(合译)等。

- >

姑妈的宝刀

姑妈的宝刀

¥12.9¥30.0 - >

名家带你读鲁迅:故事新编

名家带你读鲁迅:故事新编

¥13.0¥26.0 - >

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

¥24.0¥48.0 - >

月亮虎

月亮虎

¥18.7¥48.0 - >

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

¥6.1¥19.0 - >

罗曼·罗兰读书随笔-精装

罗曼·罗兰读书随笔-精装

¥40.6¥58.0 - >

山海经

山海经

¥20.4¥68.0 - >

我与地坛

我与地坛

¥16.8¥28.0

-

人类大历史

¥30.2¥48 -

1931:债务、危机与希特勒的崛起(精装)

¥45.8¥69 -

七世纪中叶唐与新罗关系研究

¥10.3¥27 -

古代政治神话结构研究——聚焦中国纬书神话与日本记纪神话

¥14.4¥38 -

西方地理通史:了解西方历史先从西方地理开始

¥34¥68 -

一读就入迷的中国史

¥33.3¥68