-

>

(精)耶路撒冷史

-

>

(精)尘封的盛世+伟大的考古学家与探险家(全二册)

-

>

极简年表+中国史+世界史+国学大纲(全4册)

-

>

清嘉录:中国人的节日之书

-

>

(精)长沙市文物征集集锦

-

>

翦商

-

>

骁腾万里:中国古代马文化展

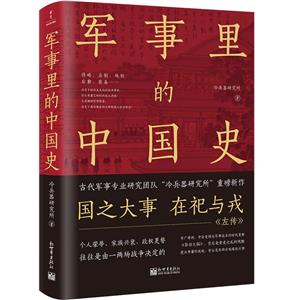

军事里的中国史 版权信息

- ISBN:9787510473777

- 条形码:9787510473777 ; 978-7-5104-7377-7

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

军事里的中国史 本书特色

1、专业作者重磅新作:本书作者冷兵器研究所创立于2014年,是深耕古代军事历史研究的专业团队,全网粉丝超500万,是相当具有影响力的专业历史作者团队。 2、以军事视角剖析历史,角度新奇:决定中国历史走向的战争事件,背后有着复杂的内核与逻辑; 将略、兵制、地形等军事因素,在很大程度上决定了我们现在的文明程度与社会形态。而以往的历史书大多只将军事视为历史的众多维度之一,而本书则分析军事对于历史本身的塑造,是以一种全新的视角去全面考察历史。 3、只有深入了解军事,才能真正了解历史:个人荣辱、家族兴衰、政权更替,往往就是一两场战争决定的。上下五千年的历史,背后的暗线其实都是军事史。历史的发展往往离不开军事因素的塑造,只有深入了解军事,才能真正理解历史。 4、立足于军事技术的细节:本书不做流水账式的史料复读机,也不搞虚无主义的“玄学”归因,而是立足军事技术的细节,从君臣、名将、战例、地理等板块,以军事史的眼光去探究历史上的争议性话题,讲解四千年的烽火如何淬炼、锻造出如今的中国。

军事里的中国史 内容简介

李广难封,究竟是天命还是人事?桓温灭蜀时,是怎样用步兵打出闪电战的?汴京之围,大宋固若金汤的都城是如何沦陷的?巴掌大的大小金川为什么能烧掉乾隆几千万白银的军费?国之大事,在祀与戎。历史的发展往往离不开军事因素的塑造,只有深入了解军事,才能真正理解历史。本书不做流水账式的史料复读机,也不搞虚无主义的“玄学”归因,而是立足军事技术的细节,从君臣、名将、战例、地理等板块,以军事史的眼光去探究历史上的争议性话题,讲解四千年的烽火如何淬炼、锻造出如今的中国。

军事里的中国史 目录

**章 君臣篇 大江东去,浪淘尽,千古风流人物

战神天子李世民:十八上战场,二十四定天下

与北宋苦斗:南唐后主不只会作词

文人巅峰“三苏”的军事头脑如何

南宋权臣贾似道:是奸相还是大宋*后的希望

第二章 名将篇 男儿何不带吴钩,收取关山五十州

老将廉颇:其实是少年得志

李广难封,所谓“天意”其实是骑兵战术革命

千军万马避白袍的陈庆之为何后来一蹶不振

岳飞与蓝玉到底谁更强

让金人开出一两骨头一两金的耶律留哥

古代有哪些草根出身的猛将

古代有哪些福将

第三章 烽火篇 想当年,金戈铁马,气吞万里如虎

火烧乌巢中的劫粮道策略为何被称为“奇谋”

白狼山之战:曹操说输赢不在战场

灭川蜀克前秦:没马也能打闪电战

澶渊之盟:宋朝为何成了“送朝”

澶渊之盟中萧太后的心机

黄天荡之战:本可大破金军,却被内奸所误

屯门海战:让坚船利炮的葡萄牙人只得靠风暴逃生

萨尔浒之战,十万明军为何仓促出兵

第四章 江湖篇 纵死侠骨香,不惭世上英

为何侠客都是“仗剑天涯”而不仗刀

古代武林人士的谋生手段

中国古代的著名刺杀事件

古代这么多死士都是从哪儿来的

走镖的学问:靠面子还是靠武功

为什么《天龙八部》中的武林高手不爱用兵器

第五章 制度篇 我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

都是改革先驱,吴起比商鞅差在哪儿

是暴秦还是跨时代的高福利国家

无当飞军:令魏军吓破胆的蜀汉精锐

藩镇之乱,为何在西晋提前上演

古代也有“绿卡兵”:东晋军户如何更新换代

中国古代如何阅兵

中国古代如何犒赏军队

中国古代军校都有哪些课程

一提打仗,太子就喊没钱,明朝的钱哪儿去了

从良家子到赤佬,古代军人地位演变

崇祯皇帝该不该让“快递小哥”李自成下岗

第六章 形胜篇 峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路

四千年前的“鹰巢城”——石峁古城

楚汉成败的关键因素——东西对峙的地缘政治

为何唐朝处心积虑要扫平淮西

大宋“汴京之围”为何惨败

为何中国西南地区易攻却难经略

三个月众筹修座城:明代上海老城墙传奇

四任总兵战死,辽东为何变大明心头痛

明末潼关到底有多险

烧掉乾隆几千万两银子的大小金川为何那么难打

军事里的中国史 节选

李广难封,所谓“天意”其实是骑兵战术革命 李广、卫青、霍去病都是活跃在汉武帝时期的著名将领,然而三人的生前际遇却判若云泥,卫、霍二人平步青云,封侯拜将,李广一生征战却徒留难封之叹。世人常将此归咎于天意,但此事背后的所谓“天意”,其实是一场长期被世人忽视的骑兵技术革命。 汉帝国骑兵直接传承于秦骑兵,由秦将李必、骆甲辅佐灌婴建立。直至汉武帝早期,汉骑兵在战术上依然以学习匈奴战术为主,如韩嫣就因熟悉匈奴战术受到重用;兵源上则以与游牧民族有长期接触的边民即六郡良家子为主,并大量招募楼烦等北方游牧部族为辅。因为历史传承和长期高密度的信息交流,此一时期的中原和匈奴骑兵可视为一体进行讨论,且可相互印证。我们以《六韬》为基础进行讨论,此书*早见于临沂银雀山汉墓,普遍认为至少在西汉前期已广泛流传,因此可通过此书来研究先秦至西汉前期的骑兵技术。 书中给骑兵的战术定位是“军之伺候”,即典型的轻骑兵。攻击手段上则强调“能驰骑彀射,前后左右”,即以骑射为主。战场运用方面,指近战的“陷”在书中仅出现过两次,其中一次还是协同车兵冲锋。主要战法则是“薄”和“翼”,即贴近射击。总而言之,此一时期的中原骑兵为一支骑射为主的轻骑兵部队。匈奴骑兵据《史记》记载:“士力能毌弓 ,尽为甲骑”“其长兵则弓矢,短兵则刀铤”。需要指出是:这里的“甲骑”应当是(轻)骑兵的泛指,而不是像后世那样常用来指代重骑兵。对此我们除了可结合《史记》原文中对匈奴骑射能力的强调来推测以外,还可引晁错的《言兵事疏》为证:“且驰且射”为“匈奴之长技”,而“夫平原易地,轻车突骑”“劲弩长戟射疏及远”“坚甲利刃,长短相杂”“下马地 斗,剑戟相接”则都是汉家长技。可见,在汉代人的认识中,匈奴骑兵是一支擅长骑射而不擅长正面冲突和近距离格斗且甲胄上处于劣势的轻骑兵部队,绝非重骑兵。 综合以上论述,我们大体可认为先秦至西汉早期的中原和草原骑兵是一支以弓箭远程打击为主,只配备一些短兵器,较少进行近距离格斗的轻骑兵部队。 而飞将军李广则可以说是当时骑兵将领的巅峰代表。他出身于当时的骑兵世家:“其先曰李信,秦时为将”“世世受射”。自身天赋异禀:“为人长,猿臂,其善射亦天性”。个人武力值爆表:既有单杀三个匈奴射雕者的名震当世的战绩,也有“醉没石棱”的千古风流佳话。将略方面:“广行无部伍、行陈,就善水草屯,舍止,人人自便”“然亦远斥候,未尝遇害”“士卒亦佚乐,咸乐为之死”。虽然部队纪律性不强,但却能充分发挥骑兵的侦察作用,且能用个人魅力代替纪律,使士卒勇于战斗。对于这一用兵特点,学者一般认为是李广个人性格决定的。但这也很可能是因为,此一时期中原骑兵基本是在模仿草原骑兵,因而也受到了他们缺乏纪律等习惯的影响。只是在李广这样一个近似于草原英雄形象的将领手中,这样的军队特点彰显得更加鲜明。 然而,在这种极度依赖士兵单兵素质的传统轻骑兵作战模式下,纵使李广本人才气天下无双,中原骑兵终究弱于“射猎禽兽为生业”的匈奴骑兵。依托城市和车步兵打打防御战尚可,一旦主动进攻则难免失败。元光六年(前129年)的龙城之役即是以李广为代表的老式将领为主导,结果遭遇惨败,四万大 军折损两万。 为了扭转颓势,汉武帝大胆起用龙城之役中唯一小胜的卫青等年轻将领,开始了一场大胆的骑兵改革,将步兵注重纪律的传统引入骑兵并大规模使用近战冲击战术代替传统骑射战术,从而一举扭转了战争局势。 这一变革在史料上也有所体现,以《史记·卫将军骠骑列传》为例,据统计,凡是涉及战斗细节的描写,均出现有“斩”“诛”“合短兵”“纷挐”等指代近战格斗的字词,明显不同于《匈奴列传》与《李将军列传》中对骑射的侧重描写。如此遣词不应视为偶然,当是太史公有意为之。 从出土文物上看,秦骑兵俑的手部均呈横握姿势,这一姿势被认为是用来持短兵器的,而汉俑手部则发现有竖握的姿势。汉代骑兵具体使用的兵器是骑戟,虽然“骑戟”一词*早要到东汉孙家村汉简上才出现,但盱眙东阳西汉墓和临淄西汉齐王墓中已分别有全长2.49米和全长2.9米的马戟实物出土,长度短 于同时代全长3~5米的步戟,但远长于匈奴骑兵1.5米的铤,适合马上冲击作战。孙家寨等汉墓出土的石画像中则绘有中原骑兵执戟击杀匈奴骑兵的图样,说明在东汉时,持戟冲击骑兵和骑射骑兵已成为中原骑兵和游牧骑兵的代表性符号,进而说明在东汉之前冲击战术已在中原骑兵中有大规模长时间的运用。这也侧面印证了上述变革。 冲击骑兵取胜的奥秘,可以分两个层面来讨论。 从宏观层面来说,战斗胜负的本质就是能否向对方进行更多的有效能量输出。放到现代来说就是火力强精度高的一方取胜,而对于古代来说,比的就是能量输出的有效率,在冷兵器时代,近战兵种要优于远程,所谓“三箭不如一刀,三刀不如一枪”。 具体到汉匈战争上,常理而言,在没有马镫的加持下,一旦进入相持格斗,理应是马术更好的匈奴更占优势,但实际却是汉军取胜,那么汉军是如何取胜的呢? 其一在于组织纪律。迫使士兵进行残酷的近战格斗需要更严格的纪律,因为生产资料的可移动性,游牧帝国首领对于可以用脚投票的部属难以形成皇帝式的权威。而即使是在占据西域绿洲经济区的全盛期,匈奴单于也只能“斩首虏赐一卮酒”,没有足够的物质基础去约束部众。因此,可以合理推测,面对汉军骑兵的列队冲锋,匈奴骑兵往往是出于本能转身逃跑,《史记》中也有对于匈奴“不羞遁走”的作战习惯的记载,因此汉军骑兵往往是进行追击作战,从而能打出漂亮的战损比。 其二在于冶金技术的发展,这一点更为重要。我国古代独有的竖炉炼铁法,是由春秋战国时的地炉法发展而来,至汉朝冶金技术已取得了对于块炼法的绝对优势。汉武帝时期,全国设铁官49处,仅古荥镇一处高炉,积铁每块质量即达20吨以上。而巨大的铁产量则为优质铸铁脱碳钢的生产提供了保障。古罗马作家普林尼在其《自然史》中记载有“铁的种类多而又多,但没一种能和中国来的钢相媲美”。汉帝国有能力为其骑兵大规模装备铁甲和性能超过匈奴短剑的环首刀铁甲,这就扭转了在近战缠斗时双方的战力对比。 如果排除以上两个因素,在匈奴人作战意志比较坚决,装备又比较精良的情况下,则双方“杀伤大当”,如漠北决战卫青与匈奴本部的会战。这从反面印证了此观点。 在历史的变革关头,卫青和霍去病这样起自寒微、没有背景传承的人,往往更容易成为时代的弄潮儿。没有传承,同时也意味着没有包袱和束缚。像霍去病,更是明确拒绝学习“孙吴兵法”,不拘泥于传统,反而散发出了更耀眼的光芒。而骑将世家出身的李广,纵然才气天下无双,达到了传统骑兵将领的巅峰水准,但因错过历史潮流,只能无奈成为时代的眼泪。

军事里的中国史 作者简介

冷兵器研究所,创立于2014年,全网500万粉丝的专业军事历史自媒体。深耕古代军事与历史,曾荣获2017年度微博*具潜力历史大v等诸多荣誉。

- >

名家带你读鲁迅:故事新编

名家带你读鲁迅:故事新编

¥13.0¥26.0 - >

回忆爱玛侬

回忆爱玛侬

¥12.5¥32.8 - >

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

¥14.3¥21.0 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥4.7¥10.0 - >

月亮虎

月亮虎

¥15.4¥48.0 - >

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

¥6.1¥19.0 - >

苦雨斋序跋文-周作人自编集

苦雨斋序跋文-周作人自编集

¥6.9¥16.0 - >

随园食单

随园食单

¥37.0¥48.0

-

三国史话

¥7.7¥18 -

明朝那些事儿:第陆部日暮西山

¥9.5¥29.8 -

粉饰太平-明朝那些事儿-第四部

¥12.5¥29.8 -

明朝那些事儿大结局 第七部

¥9.5¥29.8 -

公主和亲:历史深处的一抹胭脂红

¥9.6¥30 -

寓言里的中国(平装)/九说中国

¥10.3¥27