-

>

心理学经典文丛:女性心理学

-

>

贫困一代:被社会囚禁的年轻人

-

>

乌合之众:大众心理研究(英汉双语修订版)(套装共2册)

-

>

始于极限:女性主义往复书简

-

>

融合文化(新媒体和旧媒体的冲突地带)/文化和传播译丛

-

>

看不见的女性

-

>

县乡中国:县域治理现代化

加害人家属 版权信息

- ISBN:9787521736946

- 条形码:9787521736946 ; 978-7-5217-3694-6

- 装帧:暂无

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

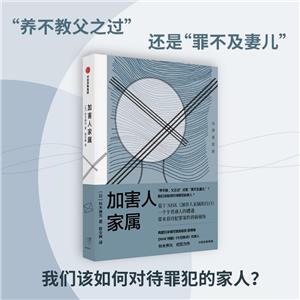

加害人家属 本书特色

“每一天都太漫长了”“为什么是我?”“以后的日子要怎么办?”一人犯罪,全家都社会性死亡了。网络发展初期,网络暴力就出现了。 该不该谴责犯人家属?当同样的事件发生在自己身上,我会如何面对? 关注人:看到个体的故事,才看得到具体的人的不幸思考事件:具体的事件对一个人、一个家庭、一个社会造成了哪些影响远离煽动:辨别引发对立、助长歧视、煽动情绪的人和言论 【看待犯罪案件的另一个角度】【NHK铃木伸元纪实力作,连续加印10次】

加害人家属 内容简介

东野圭吾的畅销小说《信》以一位杀人犯的弟弟为主角,描写了他因兄长犯下盗窃杀人的罪行而陷入的困境。他因为哥哥的罪行而不得不辞去工作,被迫与女友分手,遭到社会孤立,好不容易找到一份新工作,又受到歧视与冷漠对待。 发生在加害人家属身上的悲剧,追根究底,源自加害人犯下的罪行。加害人没想过自己的行为会把家人卷进来,害家人受苦。如果加害人能事先想到这一点,或许就不会一时冲动而犯罪了。我希望这个视角能为社会带来些许帮助,因而写下了这本书。 ——铃木伸元 铃木伸元任职于NHK,参与制作了众多纪实节目。 本书以NHK《今日焦点》其中一集《犯罪加害人家属的自白》为基础,当初大量没有被剪辑进节目的资料和信息都被作者整理在本书中。 既有一手的采访资料,详细记录加害者家属在得知家人犯罪后的心境、压力和困境。也有作者本人对距今久远的案件的整理和分析,探讨了不同时期的日本社会对加害人家属的态度等。

加害人家属 目录

**章美满的家庭突然分崩离析

警方来电,开展审讯

出乎意料的自白

丈夫遭到逮捕

被采访车包围

加害人家属不能哭也不能笑

为了孩子,隐瞒事实

被惹恼的邻居们

独自面对无解的质问

一人犯罪,全家同罪?

找不到可以商量的人

“杀人犯的家”

“连儿子一起抹杀吧”

不得不转校

半夜前往校园“道别”

恐惧挥之不去

和所有亲友保持距离

永远无法得知真相

借钱度日

为了孩子,撑着

第二章冷漠、歧视、压力会跟着他们一辈子吗?

充满戏剧性的重逢

熟人的儿子是杀人犯

在匿名信、匿名电话中苟活

连犯人亲戚的生活都被扰乱了

犯人的父亲崩溃自杀

丝毫不敢面对事实,沉浸在自己的痛苦里

涂鸦骚扰,有多少是从众?

原因不明的火灾,是谁自以为是的“正义”?

匿名邮件是决定辞职的*后一根稻草

整整一年,每天泪流不止

“报应论”引起的风波

仅仅因为与犯人同校……

双重标签,双重痛苦

十余年来都被蒙在鼓里

被冤枉成罪犯

丈夫是她痛苦的源头

只有母亲会一直陪在犯人身边

冤狱令人生瞬间破碎

17年半才洗刷了冤屈 【P229那篇移至此,且改名】

犯人弟弟的绝望

交通意外令加害人家属走上绝路

因顶罪而导致的悲剧

加害人任职的机构受到强烈谴责

过度指责酿成的悲剧

首次针对加害人家属的全国调查

既是被害人家属,也是加害人家属

第三章凶器能杀人,言语和网络也能

网络制裁,波及案件本身

家属的隐私,被公布在网络上

网络发展初期,网民攻击就出现了

犯人父母的照片在网络上疯传

犯人父亲的穿着被批评

批判的声浪下一秒转为鼓励

网络暗语掩盖下的攻击

人权拥护局的举措

因随意发言背负刑事责任

第四章批判、同情之外,我们都需要反思

家长应直面子女的犯罪行为

对可疑形迹应有所觉察和应对

批评与同情的界限

家长往往忽略了孩子求救的信号

重视孩子的情感发育

畸形的亲子关系常导致悲剧

大恶始于小恶

青少年群体犯罪是可预防的

“人世间”的可怕

潜藏于现代社会中的传统习俗

被害人也会遭到攻击

“体感治安恶化”

采访记者复杂的情绪

危险的媒体争夺战

第五章各国对加害人家属的关注

英国:1988年成立非政府援助组织

英国:重点援助加害人子女

澳洲:关注儿童之间的交流

美国:社会大众鼓励、开导加害人母亲

美国:政府推动狱中课程

日本:2008年成立民间组织

日本:一句话就能改变人的想法

抱着矛盾的心态,从事援助工作

各种意见互相激荡,才是健全的社会

是什么使罪行发酵

援助被害人的制度法案尚且经过漫长的努力

后记

加害人家属 节选

《加害人家属》:1997年2月到5月之间,神户发生了连续杀害儿童事件,造成两人死亡,三人受轻重伤,犯人则是14岁的中学生。他砍下被害人头部,把犯罪声明夹在死者口中,放在当地中学的大门口。犯罪手法的猎奇程度与犯人年仅14岁一事,在日本全国引发了很大骚动。犯人在当年6月28日遭到逮捕。他的父亲在回忆录《生下“少年A”……》中记载了当天自己受到的冲击。那天是星期六,全家人都在家。早上7点过后,警察突然造访,表示有事要询问这位少年,将他带走。到了傍晚,一名警察询问少年的父亲:“是否有人能暂时照顾孩子的两个弟弟?”父亲虽然不明白警方的安排,但还是把两个年幼的儿子托付给妻子住在附近的亲戚。安置好两个儿子后,警方马上向少年的父亲提出搜索令。到了晚上,电视节目开始播报犯人被捕的新闻,由于未成年,新闻并未提及少年的名字。父亲询问家里的警察:“凶手是我儿子吗?”警察给予了肯定的答案。少年的父亲尚未消化这份惊讶,玄关的门铃和电话便开始响个不停。尽管他依照警方指示,关上了木板窗,却还是可以感受到外面频频亮起的闪光灯。媒体层层包围了住宅。到了深夜,一家人在警方的协助下逃往亲戚家。警方首先派出两辆“便衣警车”吸引媒体注意,让他们搭乘*后一辆警车离开家,再到附近的派出所换乘警方准备的另一辆车。媒体并未骚扰亲戚家,父亲一直在思考儿子究竟为何犯案,整晚都没睡。7月初发行的周刊刊载了少年的大头照和真实姓名。基于“报纸与出版刊物不得刊载移送至家事法院审理的少年犯姓名、年龄、住址与照片”的法规,部分杂志社停止贩卖,出版社却并未停售。禁令反而更加吸引大众关注,这本周刊当天就销售一空。少年的大头照和姓名从此开始在网络上流传,父亲和两个弟弟的详细资料也遭到曝光。7月18日,少年的父亲单独外出。他在检察厅的审讯结束后,在回家的路上一边尽力掩饰着身份,一边为少年的两个弟弟买了足球。第二天早上,他带着小孩去亲戚家附近的公园踢足球。父亲称自己当时承受的压力很大,必须下定决心才能做到这些事。这一天,少年的父母离婚,更改姓氏,和律师商量后决定让少年的两个弟弟搬到其他县市。这时媒体开始频繁骚扰他们借住的亲戚家,不仅不停按门铃,还用力转动门把手,粗暴地敲门。父亲认为不能再给亲戚添麻烦了。在律师等人的协助下,少年的两个弟弟在其他县市的合宿机构中住了几个月,之后又搬去别的地方生活。通过本次采访,我得知当时有人认为他们在日本生活一定会受到案件影响,不妨考虑到国外留学。两个弟弟在8月7日离开父亲到其他县市生活,距离少年被捕已经过了一个半月。听说小儿子在机场咖啡厅喝了果汁,但马上就吐了。少年的父亲在回忆录中提到少年的两个弟弟:“直到现在我还是有想死的冲动,但是如果我不咬紧牙关忍耐,剩下的两个孩子该怎么办?谁来继续向被害人家属道歉?我不能让另外两个儿子再背负更大的压力了。”父亲尽管深受儿子犯下的罪行打击,但依旧坚持保护其他家人。倘若儿子真的是凶手,就一定得向被害人家属道歉,可与此同时,他也无法放弃“这一切其实都是误会”的想法。然而某次警官说的一句话,让他明白自己不能一再强调加害人家属的痛苦。警官问他:“这位爸爸,你知道2月10日和3月16日死亡的被害人叫什么名字吗?”……

加害人家属 作者简介

1996年自东京大学教养学系毕业,同年进入NHK电视台任职,历任新闻节目导播,负责《NHK特辑》、《今日焦点》等节目。曾两度荣获表彰优秀节目的银河赏奖励赏。着有《沸腾都市》(合著)、《新闻消失大国:美国》。

- >

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

¥9.9¥23.0 - >

苦雨斋序跋文-周作人自编集

苦雨斋序跋文-周作人自编集

¥6.9¥16.0 - >

中国历史的瞬间

中国历史的瞬间

¥17.9¥38.0 - >

回忆爱玛侬

回忆爱玛侬

¥12.5¥32.8 - >

经典常谈

经典常谈

¥17.1¥39.8 - >

上帝之肋:男人的真实旅程

上帝之肋:男人的真实旅程

¥19.3¥35.0 - >

山海经

山海经

¥22.6¥68.0 - >

罗庸西南联大授课录

罗庸西南联大授课录

¥13.8¥32.0

-

孤独的城市

¥37.4¥55 -

中国乡村研究-第十三辑

¥15.7¥49 -

疾病与文化——医学人类学译丛生死有时:美国医院如何形塑死亡

¥52.8¥88 -

乡土中国生育制度

¥29.6¥58 -

社会网分析讲义

¥44.2¥69 -

新周刊.2019年度佳作.脚下有路,心中有光

¥28.1¥55