-

>

我与父辈(九品)

-

>

商市街 回忆鲁迅先生

-

>

(精)川端康成经典辑丛:彩虹几度

-

>

(精)川端康成经典辑丛:古都·虹

-

>

(精)川端康成经典辑丛:舞姬·再婚者

-

>

碧轩吟稿

-

>

现代文学名著原版珍藏(第三辑)(全十五册)

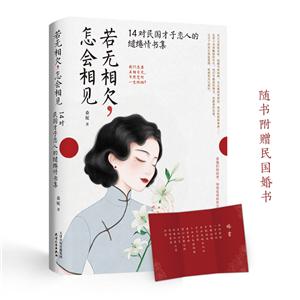

若无相欠,怎会相见:14对民国才子恋人的缱绻情书集 版权信息

- ISBN:9787201163826

- 条形码:9787201163826 ; 978-7-201-16382-6

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

若无相欠,怎会相见:14对民国才子恋人的缱绻情书集 本书特色

★以情书为线索,写尽缠绵悱恻的民国爱情故事。 沈从文致张兆和、钱锺书致杨绛、 朱生豪致宋清如、梁实秋致韩菁清…… 在那个风雨飘摇的年代,他们写*美的情书,谈*真的恋爱, 让当下的我们想起爱情,就感到无比美好。 本书通过解读民国时期14对才子恋人的往来情书, 讲述他们之间的一段或几段荡气回肠的爱情婚姻往事, 有助于我们重拾纯真的情怀和对爱情的美好憧憬。 ★领悟爱情的哲学,过好自己的人生。 从沈从文写给张兆和的情书中学会执着; 从朱生豪写给宋清如的情书中学会浪漫; 从鲁迅写给许广平的情书中学会温柔; 从钱锺书写给杨绛的情书中学会相知相守; 从朱自清写给陈竹隐的情书中学会甘苦与共…… 当我们学会了如何正确面对爱情,才能追寻人生的幸福。 ★畅销30W册全新修订升级,内容比旧版更加丰富充实。 本书在旧版的基础上,删去了胡兰成致张爱玲一篇, 增加了朱湘致刘霓君、丁玲致胡也频两篇,达11000余字。 另外,增加新版序言1530字。 全书新增篇幅共计12530余字,带给你更加丰富精彩的内容。 ★随书附赠民国婚书折页,充满情怀和仪式感。 可以将自己和爱人的名字手写落款于婚书末尾, 仿佛回到民国年代,那时的爱情,纯粹而美好。 ★文风优美细腻,行文落笔饱含真情实感,读来感人至深,催人泪下。

若无相欠,怎会相见:14对民国才子恋人的缱绻情书集 内容简介

本书以情书为载体, 以柔美细腻的笔触讲述沈从文与张兆和、郁达夫与王映霞、徐志摩与陆小曼、梁实秋与韩菁清、钱锺书与杨绛、鲁迅与许广平、朱生豪与宋清如等民国时期才子佳人的爱情故事。

若无相欠,怎会相见:14对民国才子恋人的缱绻情书集 目录

只爱过一个正当*好年龄的人

沈从文致张兆和 / 001

一桩风花雪月的事

郁达夫致王映霞 / 019

一个诗人的爱情:我爱朴素的你

徐志摩致陆小曼 / 037

愿我爱你,像你爱我

梁实秋致韩菁清 / 057

愿上帝给你另一个人,也像我爱你一样

瞿秋白致王剑虹 / 075

爱到*后,却成了*亲密的老友

胡适致韦莲司 / 091

世上一切算什么,只要有你

朱生豪致宋清如 / 109

你是我幸福的所有理由

钱锺书致杨绛 / 127

莫要以爱的名义,拒绝爱

高君宇致石评梅 / 143

只愿天下情侣,不再有泪如你

林觉民致陈意映 / 161

一见你的眼睛,我便清醒过来

朱自清致陈竹隐 / 179

相爱是肯给对方看自己的灵魂

鲁迅致许广平 / 197

温柔要有,久久承诺

朱湘致刘霓君 / 215

有你爱我,我便幸福

丁玲致胡也频 / 231

附录??参考资料 / 249

若无相欠,怎会相见:14对民国才子恋人的缱绻情书集 节选

只爱过一个正当*好年龄的人:沈从文致张兆和 -零- 只爱过一个*好年龄的人 “我一辈子走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当*好年龄的人。” 每当看到这种美好的句子时,都会想起那位传奇诗人仓央嘉措。他曾写过这样抵死缠绵的诗句:“愿与卿结百年好,不惜金屋备藏娇。一似碧渊水晶宫,储得珍稀与奇宝。”即便后来被废黜,他仍执迷于“只为途中与你相见”的红尘。 爱情就是这样,如同佳期美梦般,让人无法拒绝。 那时的多情才子沈从文,就像仓央嘉措这般,对爱情充满渴望。 “一个女子在诗人的诗中,永远不会老去,但诗人他自己却老去了。我想到这些,我十分忧郁了。”这句话,每次读起都让人觉得心凉。我会想起看过的相关片段:那时,当诗中的女子在现实里老去的时候,有人指着“他”的肖像问病床上的她,“认识吗?”“好像见过。”又说,“我肯定认识。”可是,这时的她却再也说不出“他”的名字。 这是2003年的春天,张兆和93岁,此时她“思维虽不再明晰,记忆也显得模糊,但仍可以本能地与人简单对话”。 一个月后,她溘然长逝。 只是,我一直都想问的是,在她闭眼的那一刻,她是否还记得那个人——那个给她写下过那么多动人的情书、与她携手共度五十五年岁月的男人? 她是否还记得? -壹- 不甘只作看花人 沈从文是在上海吴淞的中国公学任职时遇见张兆和的。当时,他是张兆和的老师。 初登大学讲台的沈从文,有着说不出的局促,面对众多陌生的面孔,他紧张得红着一张脸说不出话来。*后,只好在黑板上写下“请给我五分钟”,之后才开始讲课。这一经历,还被张兆和当作笑话说给了二姐张允和听。 张兆和与沈从文相差八岁,这个年龄差并不是太大,实在不能让她对沈从文做到像对师长那般崇拜。虽然,当时的沈从文在文学上的造诣已令许多大家称赞不已,在文坛上也引起不小的轰动,但是这样一个只有小学文凭、大兵出身、一穷二白、操着浓重湖南口音的男子,是绝对入不了她这样的名门闺秀的法眼的。 只是情海激荡,她不爱他,并不能够阻止得了他追求她的脚步。 那时,张兆和的追求者可以用箩筐来统计。她调皮地将这些追求者以“青蛙”为名一一编了号,当沈从文交出写着“不知道为什么我忽然爱上了你”这**封情书给她时,她便立即将他编为“青蛙13号”,未做出任何不同于对待其他追求者的举动。在她眼里,他不过是她众多追求者中的一个,并无什么特别之处。 她的拒绝,并没有让沈从文气馁或放弃,反而使他追求得更加热烈,一封封滚烫的情书源源不断地从他手中涌现出来。见此光景,二姐张允和忍不住调侃起来,说这些信“要是从邮局寄,都得超重”。 而张兆和面对如此多的情书,非但没有丝毫感动或心动,反倒颇为厌烦,说:“又接到一封没有署名的S先生(沈的代号)的来信,没头没脑的,真叫人难受!” 与张兆和的“轻视”相比,沈从文的痴情让人觉得心疼。他病了,因为他的痴情得不到回应,病到完全不能自控的地步,用他自己的话说:“男子爱而变成糊涂东西,是任何教育不能使他变聪敏一点的,除非那爱不诚实。”爱了便疯魔,他是那种为爱而生的痴情男子,所以他会“想到所爱的一个人的时候,血就流走得快了许多,全身就发热作寒,听到旁人提到这人的名字,就似乎十分害怕,又十分快乐”。 痛并快乐着,也许就是他始终放不下她的缘由。虽然痛,但是快乐让人无法抵抗。 因为爱她,他开始放下自尊,写下那些呓语般的情话: “爱情使男人变成傻子的同时,也变成了奴隶!不过,有幸碰到让你甘心做奴隶的女人,你也就不枉来这人世间走一遭。做奴隶算什么?就是做牛做马,或被五马分尸、大卸八块,你也是应该豁出去的!” 后来,他便软硬兼施起来。张兆和在1930年7月8日的日记中写道:“他对莲(张兆和的室友)说,如果得到使他失败的消息,他只有两条路可走,一条是刻苦自己,使自己向上,这是一条积极的路,但多半是不走这条的;另一条有两条分支,一是自杀,一是,他说,说得含含糊糊,‘我不是说恐吓话……我总是的,总会出一口气的’!出什么气呢?要闹得我和他同归于尽吗?那简直是小孩子的气量了!我想了想,我不怕!” 这样的他,未免有点耍赖了,爱得着了魔,疯狂得有点让人看不起。试想, 也只有他,因为爱她,就那么不管不顾地、单纯得像个孩子般追求她。 -贰-爱情的“甜酒” 沈从文这番寻死觅活的爱情,在当时引起了不小的轰动。大家议论纷纷,这让家世清白的张兆和有些吃不消了。 于是,她跑到校长胡适那里去告状。胡适对沈从文极为欣赏,那会儿正想着撮合他们这对才子佳人。他一边夸奖沈从文是个难得的天才,一边表示自己与张兆和是安徽老乡,愿意出面去向张父说媒,并强调沈从文对她的痴迷程度,说:“我知道沈从文顽固地爱你!” 张兆和则脱口而出道:“我顽固地不爱他。” 见识了张兆和的顽固,胡适在一片错愕和惋惜中给沈从文去信道:“这个女子不能了解你,更不能了解你的爱,你错用情了。爱情不过是人生的一件事(说爱情是人生唯一的事,乃是妄人之言),我们要经得起成功,更要经得起失败。你千万要挣扎,不要让一个小女子夸口说她曾碎了沈从文的心……此人太年轻,生活经验太少……故能拒人自喜。” 为人坦荡的胡适,同时也将这封信的副本寄给了张兆和。收到信的张兆和在日记里写道:“胡先生只知道爱是可贵的,以为只要是诚意的,就应当接受,他把事情看得太简单了。被爱者如果也爱他,是甘愿的接受,那当然没话说。他没有知道如果被爱者不爱这献上爱的人,而只因他爱的诚挚,就勉强接受了它,这人为的非由两心互应的有恒结合,不单不是幸福的设计,终会酿成更大的麻烦与苦恼。” 彼时的张兆和,是冷静和清醒的,在我看来这样的爱情观也是理智和正确的。不过,后来,她还是被他那些绵绵不断的情书所说服,转而接纳了他。就连她自己,也多次问自己到底是“什么时候开始对这个‘乡下人’的看法逐渐改变了,真是一点也想不起了”。 回头看沈从文“一根筋”的性子,身为女子,即使换作我也会被逐渐感化,无论起初抱有怎样的态度,哪怕还有一丝丝腻烦。 他去青岛大学教书了。不过,情书照样殷勤,一封又接着一封: 我希望我能学做一个男子,爱你却不再来麻烦你,我爱你一天总是要认真生活一天,也极力免除你不安的一天。为着这个世界上有我永远倾心的人在,我一定要努力切实做个人的。 这样的情话,早不是*初的寻死觅活之话,毕竟是文学大家、文字高手,在遣词造句上都像是有魔力一般,渐渐地竟让张兆和感动了,并且在那紧闭的心扉上划开了一道缝隙。爱意,便如光一般透过这道缝隙照射进去,抵达她的内心深处。从此,她的心里便有了他的影子,并且有了他的位置。 产生急剧变化的分界点,是1932年暑假沈从文的到访。 为了看望日思夜想的“女神”,他居然径直去了张家。恰巧那天张兆和去了图书馆,不在家,张允和接待了他,他却极为羞怯,不肯进去,但也不愿意走,*后还是张允和机灵,要了他的地址,他才低头离开。张允和觉得他做妹夫挺好,首先接受了他,还为张兆和出主意回访沈从文,教她邀请他的说辞:“我家有好多个小弟弟,很好玩,请到我家去。” 老实的张兆和照办了,一字不漏地说了这些话。 自此,沈从文成了张家的座上宾。张兆和那颗坚如磐石的心,终于在沈从文的文字沐浴下变得柔软了起来,开始接纳了他。她曾对此做出解释:“是因为他信写得太好了!” 的确,沈从文那些情书极为诱人。 1933年,沈从文辞去了青岛大学的工作,于9月9日在北京中央公园与张兆和举行了婚礼。爱情的甜酒,在他坚持不懈的努力之下,*终总算喝到了。 -叁-“柴米油盐”,是毁坏爱之花的恶 在李敖和胡因梦决裂的那阵子,李敖便声称他受不了“胡因梦在厕所里便秘”。实际上,他是接受不了自己心中的女神变成了女人。 可是,活在这世间,哪个女神不是平常的女人?胡因梦是,张兆和也是。 在结婚之初,沈从文因为风骨清高,不要张家丝毫嫁妆,可是对待自己心爱的女人,自己却也不能赚更多的钱来做绅士般的男人。她开始安心下来做一个家庭主妇,心底那份想过奢华日子的想法渐渐消隐。 生活就是现实,毕竟不能靠吃情书过日子,再优美的文字,看过也就罢了,顶多激起心海涟漪,却不能幻化成米下锅。 27岁的她,开始觉得自己老了。 那些我们后来感念不已的潋滟美句,让人们都以为她过得很幸福,但对她来说,她的婚后生活里却始终没有真正的幸福可言。她虽然嫁给了令无数女子欣赏、爱慕的沈从文,却没有真正欣赏、爱慕过他。因此,她对他说:“不许你逼我穿高跟鞋、烫头发了,不许你因怕我把一双手弄粗糙为理由而不叫我洗衣服做事了,吃的东西无所谓好坏,穿的用的无所谓讲究不讲究,能够活下去已是造化。” 张兆和说出这样“世俗”“现实”的话,委实吓了他一跳,因为那时的张兆和已不再是他理想爱情里女神的样子了。 当时,他们的感情还没有完全破裂,爱意仍是有的,毕竟是沈从文自己千辛万苦追求来的女子,他对她仍然保有*初的那份真心。那时,他独自上路回家探亲,张兆和不肯陪他同去。在去往湘西的路上,他便怀揣着张兆和的照片,以每天一封情书的节奏写下一些情难自已的话: “三三,乖一点,放心,我一切好!我一个人在路上,看什么总想到你。” “有上万句话,有无数的字眼,一大堆的微笑,一大堆的吻,皆为你而储蓄在心上。” …… 只是,张兆和做不了温暖的爱人,她冷漠得多,回信亦少。*温暖的回信是这样:“长沙的风是不是也会这么不怜悯地吼,把我二哥的身子吹成一块冰?为了这风,我很发愁,就因为我自己这时坐在温暖的屋子里,有了风,还把心吹得冰冷。我不知道二哥是怎么支持的。” 林语堂曾经说过:“男子只懂得人生哲学,女子却懂得人生!”这话放在他们二人身上,真是贴切妥当。将自己爱慕的女子视为女神的沈从文,是希望生活浪漫、再浪漫一些,根本想不到现实里的那些无可奈何;而张兆和骨子里虽也浪漫,可是却被现实逼迫得不得不世俗,面对自己并不爱慕的男子,生活遂陷入再现实不过的人生里。说白了,她虽是个红颜,却不是知己。多年来,她从未理解过为她写过那么多美丽情书的沈从文。在悠长的岁月里,她始终与他隔着一条河的距离,从未做到过夫唱妇随。 1937年,全面抗战爆发时,沈从文和几个知识分子乔装打扮,辗转逃到昆明的西南联大教书,她却决定不和他一起南下,理由是孩子需要照顾,离开北京多有不便,沈书信太多、稿件太多,需要整理、保护,一家人都跟着沈从文,会拖累他。 事实上,这或许因为她不够爱慕他,若是有沈从文爱慕她的十分之一,或千分之一,她可能不会做出这样的选择。要知道乱世里的人,谁不是得过且过的,无法预测的安定让每一次的别离都意味着不能相见的永别。 这样的放任独留,让沈从文情何以堪!更何况,沈从文在昆明的日子里,还多次哀求她去陪他,可是,她始终可以找到回避与他团聚的理由。 沈从文的爱情世界不由得碎片乱飞、满目疮痍了。他抱怨道:“你爱我,与其说爱我为人,还不如说爱我写信。”转而又生了疑惑,怀疑她有了婚外情,“即或是因为北平有个关心你、你也同情他的人,只因为这种事不来、故意留在北京,我也不嫉妒,不生气。” 在他这样苛刻的话里,张兆和终于带着孩子们去了昆明,可坚决不与他同住,而是住在离他有一段距离的呈贡。每一次的相聚,沈从文都要“小火车拖着晃一个钟头,再跨上一匹秀气的云南小马颠十里地,才到呈贡南门”。 他内心的委屈可想而知,爱情的梦幻破碎理所当然。他开始倾诉起对女学生高青子的爱慕之情来,以此来向张兆和传达自己有能力爱不止一个女人。事实上,早在张兆和在北平之时,他就和高青子有了暧昧之情。 如果一段即将开始的爱情,*终是建立在家庭破碎的基础上时,那么家庭的裂痕也恰恰是爱情的断章。他们二人的爱情就是*好的诠释。虽然,他对她极为爱慕,却没能打动她,虽然朝朝暮暮地相处,一开始也注定是貌合神离了。 他们的爱情终似繁花落尽,幸福再无归路,只留下那镌刻深情的情书在时空里燃烧成灰烬。 -尾语- 1946年,沈从文和张兆和正式分居。 后来的岁月里,他们止步于婚姻,彼此也因此过上了真正幸福的生活。 回首他们走过的那段短暂的婚姻之路,真正和谐的时候少之又少,不和谐的时候更多。不过分开后,张兆和反而对他有了一个全新的认识。 1995年,她意味深长地写道: “从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是真正懂得他的为人、懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿的现在。” 这应该是她馈赠给沈从文*美的情书。可是,沈从文早在1988年就去世了。 也许就像她继续写下的那样:“太晚了!为什么在他有生之年,不能发掘他、理解他,从各方面去帮助他,反而有那么多的矛盾得不到解决!悔之晚矣。” 是的,一切都太晚了。在沈从文在世时,她没有给过他安慰和理解;他去世之后,她如此忏悔实质上于事无补,只是徒增遗恨和惆怅。斯人已逝,一切已空,只能感叹。幸与不幸、悔与不悔,全是自苦,又何必呢! 爱情和理解,也许本来就不是两个相关的命题。既然爱情无法挽回,就只应该记住*美*好的时刻;到了暮年,会为自己曾爱过一个正当*好年龄的姑娘而激动不已吧。就如沈从文说的: 沈、张的爱情,不是容不下两个都正确的人,而是其中一方爱得不够深。女人需要男人的爱恋,可男人也需要女人的爱慕。 时光悠长,他们*开始的情愫已无人可知,只要记住曾有一个男子情深似海地表白过,就足矣。

若无相欠,怎会相见:14对民国才子恋人的缱绻情书集 作者简介

桑妮 本名张广慧,女性传记文学领域知名作者。因热爱那些芳颜傲骨的女子,一提笔便忍不住向她们的来处追寻。有着水瓶座女子的敏感,热爱文字,热爱摄影,热爱电影。文笔清丽缠绵,立意悲悯有爱,“愿以比雨还轻的文字,写尽比花还美的女子”。 代表作:《且以优雅过一生:杨绛传》《若无相欠,怎会相见》《民国女子:她们谋生亦谋爱》。

- >

苦雨斋序跋文-周作人自编集

苦雨斋序跋文-周作人自编集

¥6.9¥16.0 - >

山海经

山海经

¥22.6¥68.0 - >

自卑与超越

自卑与超越

¥17.1¥39.8 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥20.7¥39.8 - >

月亮虎

月亮虎

¥15.4¥48.0 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥4.7¥10.0 - >

罗曼·罗兰读书随笔-精装

罗曼·罗兰读书随笔-精装

¥40.6¥58.0 - >

莉莉和章鱼

莉莉和章鱼

¥16.0¥42.0

-

到山中去

¥17.7¥30 -

我的心曾悲伤七次

¥12.8¥25 -

茶,汤和好天气

¥13.9¥28 -

极品美学

¥18.6¥58 -

最朴素的生活和最遥远的梦想

¥15.3¥30 -

心安是归处:琦君创作60周年美文精选

¥15.9¥49.8