-

>

我与父辈(九品)

-

>

商市街 回忆鲁迅先生

-

>

(精)川端康成经典辑丛:彩虹几度

-

>

(精)川端康成经典辑丛:古都·虹

-

>

(精)川端康成经典辑丛:舞姬·再婚者

-

>

碧轩吟稿

-

>

现代文学名著原版珍藏(第三辑)(全十五册)

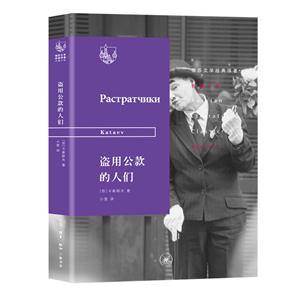

俄苏文学经典译著·长篇小说盗用公款的人们 版权信息

- ISBN:9787108067388

- 条形码:9787108067388 ; 978-7-108-06738-8

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

俄苏文学经典译著·长篇小说盗用公款的人们 本书特色

这套丛书选择了1919年至1949年介绍到中国的近五十种著名的俄苏文学作品。1919年是中国历史和文化上的一个重要的分水岭,它对于中国俄苏文学译介同样如此,俄苏文学译介自此进入盛期并日益深刻地影响中国。从某种意义上来说,这套丛书的出版既是对“五四”百年的一种独特纪念,也是对中国俄苏文学译介的一个J佳的世纪回眸。 ——学者陈建华 翻译活动从五四新文化运动一开始,一直贯穿到左翼文学运动的始终。……人们从中了解世界文学的历史及其发展,汲取先进思想文化的养料,学习创作的方法,以此推动创作,深化理论,建设中国自己的鲜活的文学。甚至可以说,没有翻译,就没有中国现代文学,也就不会有其辉煌的历史。 这套书汇聚了俄苏文学的名家、脍炙人口的名作、名震遐迩的名译,既有文学欣赏价值,也有历史文献价值。 ——学者王锡荣

俄苏文学经典译著·长篇小说盗用公款的人们 内容简介

故事的背景放在革命后新建立的苏联时期。莫斯科政府机关的公务员,也是模范市民菲立泼?斯蒂芬诺佛奇与会计员“年轻的伊凡”盗取了单位的公款出逃,一路挥霍,一路冒险。小说在叙述他们奇特遭遇的同时,也描绘了革命后社会的全景图。可以说,小说有着果戈里的名著《死魂灵》的浓厚的气息,作者以含泪微笑的文笔,以庄谐杂出的风格,写出了革命后小市民们的生活和精神的困境。

俄苏文学经典译著·长篇小说盗用公款的人们 目录

俄苏文学经典译著·长篇小说盗用公款的人们 节选

年轻的伊凡已经有十年不曾回家,也有十年不曾看到他的母亲。当初她曾经写信又报告消息给他,但后来就停止了。有时,他觉得好像她和上皮里沙喀村都不曾存在过一样。但是当那头鼠灰色的小小的马终于沿光滑的道路拖到了小山的顶上时,年轻的伊凡的心儿立即又开始兴奋到剧烈地跳动着。村落就在那里,就在前面,(可以看到)那有蓝漆的木头雕成的美丽的窗饰的灰白的木屋,望着围篱的**的马匹,卷缠着烟雾的茅屋顶。街上有围墙和花园,有一片片的红色葡萄果,被夜间的霜打着,被鸟儿啄着。街道的两旁到处都满种着葡萄果,眩得人们的眼目昏晕。好像这种临时的满眼的颜色,几乎是使人们生活在那里的唯一的原因,在那惨淡的天空下,在那种惨淡的乡村的景色里,在那空气里充满了一种松树的湿润、秋天的气息之间。

在村头,一个裹着一块包头帕,穿着一件不称身的男人的短衫的肥大的农妇用草梗填补着她的茅屋底隙缝。“停止吧!”年轻的伊凡叫道,“停止吧!母亲!”于是他跳出雪橇。这农妇转向路上,睁开她的眼睛,看见了后面系着一头母牛的雪橇、鼠灰色的小小的马、从镇上来的客人们,于是她向前走了两三步,将她手中的一捆草梗落在地上了。从窗口露出了一个女人的惊慌的面孔,接着又不见了。接着又是这同一个面孔,不过此刻是裹着包头帕,闪过了另一个窗门,门儿砰然打开,一个穿着一双高高的毡靴的村俗的姑娘从墙门间里跑出来。这两个女人都伸出了手,扑在母牛身上。母牛是喘着气,站在雪橇后面,舐着菲立泼·斯蒂芬诺佛奇的外套的后摆。

“啊,这是我们的布里喀呀,”这肥大的妇人绝望地叫着,扯住了菲立泼·斯蒂菲诺佛奇的袖口,“告诉我,你从哪里找到了我们的野兽? 那绕在她角上的绳还是从前的绳。它是这里的。全村可以证明绳是这里做的。上帝原谅我,发生了什么事情呀?”“告诉我们,告诉我们吧,你们和但尼罗有什么关系,你们这些窃贼们!”姑娘说,用包头布拭拭她的宽阔的面孔,在雪橇四周迅速地奔跑着,“自从他前天拿了这母牛到喀林诺夫去之后,他就不见了。我心里感到事情有点儿糟。说吧,你们和这农人有什么关系。”“你闹什么,母亲?难道你疯了吗?”年轻的伊凡终于说,这两个女人的叫喊真使他倒退转来了,“你不认识我吗?”现在这农妇向他惊视着,紧紧地揪住他,于是变得面色惨白又喘着气。“你,伊凡,”她静静地说,画了一个十字,抓住了她的胸膛,“真的,伊凡。我们以为你已经死了。但这是如何能够呢?……唉,我的天……年轻的伊凡!”

于是,这妇人在欢笑和眼泪之间颤动着,将她的小小的伊凡拖到她的肥大的胸怀里。“年轻的伊凡,我的家兄(town brother) !”姑娘喊着,羞怯怯地将面孔去贴在他肩上去。于是关于母牛的一切事情都解释明白了。此刻他们为她买来的母牛,就是前天年轻的伊凡的母亲差一个务农朋友———但尼罗———她的女儿的爱人,去卖的那一头。所以菲立泼·斯芬蒂诺佛奇所预期的一种骚动和大家的愉快都没有实现,但也不是没有惊讶。

菲立泼·斯芬蒂诺佛奇在车夫的指示下,在路上停了好几回之后,已经被家酿酒灌得烂醉了,现在他举起帽子,恍惚地向各方面弯弯身子,从他的鼻头里哼出一种高傲的迁就的声音———好像是在“我很快活”与“坐得很快活”之间,于是立即开始用这般不可解的废话,谈论着关于考察这乡村、老塞贝金、撞骗的代表、残暴的沙皇尼古拉、伊赛贝莱和别的事情,使这两个女人由恐怖和尊敬变成十二分的瞠目结舌,而车夫则用一种酒醉的声音喊着“向右转”,还非常愉快地用两臂拍过他的胸膛。接着,将这两个受欢迎的客人引进茅屋里去了。亚里昂虚喀(从路上推度出来,这狡猾的车夫对他叫亚里昂虚喀才回答的)卸下马具,将

他的马安排好马房,然后也走进茅屋里来,然后假装着热诚,向神像祈祷完毕之后,坐在一张刚放在门内的长凳上———“The cobbler doesnt go beyond his last”。妹妹葛露雪将母牛放在草棚里,然后怕羞地低着眼睛,来坐在她的手织机上,拿丝线穿进木梳子里去。这位女主人在孀居了一个长时期之后,已经变成惯于被人视为一家之长的。她将两只肥大的手肘靠在桌上,而客人们是恭敬地坐在桌旁,于是她开始以实事求是的口气谈起话来,虽然她的谈话只是为了年轻的伊凡,但她好像向菲立泼·斯蒂芬诺佛奇说着,使他感觉到她对儿子的一种尊严和她是一个浸于权威和体面里的人。她这般泰然自若地谈着,有时她好像是一个脸上长着许多农民的胡髭的男人,而她的眼睛是在浓密的农民的眼毛下搜索着,好像她很清楚她和一个什么人在谈天,他心里包藏着什么,以及他是否真和他的外表一样的。

当黄昏初上的时候,当年老的农妇在房间的那边看不见的地方忙碌着锅子和茶壶的时候,这孤孀徐徐地谈着她的生平,好像她在那里做一个非常详细的报告。土地的收入很少;而土地又不多。专靠卖东西是不够过活的,而家里又没有男人。葛露雪秋天要和但尼罗结婚,那个死了的农妇尼克福的儿子。他是一个安静的家伙,可是已不年轻。结婚典礼要举行,但是有什么办法呢?必须要将母牛送到喀林诺夫市集去卖掉,否则她们一点儿事情也不能办。谢天谢地,母牛不要钱的送回来了,但她得要饲养,然而又没有东西可以饲养她。老祖母今天或明天或者会死去———她是很衰弱了。夏天测量师来过,测量土地。但是测量有什么用处呢?不管怎样测量都没有关系的;假使你没有一点儿土地,那就不能测量了。还有那黑心的磨坊师父———每磨四十磅,他就拿去六磅,别的地方你哪里还能够找出这样的人来?磨坊师父像一个布尔乔亚似的生活着,不说一句谎话,别的东西且不管,单是鹅他有十五只。那年亚麻长得颇茂盛。这是容易安排的。但家里没有一个男人事情就十分困难了。孤孀始终不懈地再说了一大套,从她的胡髭里忧伤地微笑着,而且当她微笑的时候,可以看到她的两颗门牙已经脱落,可见她那新近故世的丈夫不曾有一种非常仁慈的天性。她还是在那里笑这些不幸(的命运),或者以一笑来掩藏这些不幸(的命运),还是在那里诉苦,或者只不过谈谈话来娱乐客人们,这是很难知道的。

菲立泼·斯蒂芬诺佛奇用一个醉汉的注意力来倾听这孤孀的谈话,他的眉毛竖在他的膨胀的眼睛上,从他那胡髭里吹出了烟气,好像他想说:“啊!很好!太太,不要苦恼你自己吧!你可以信任我的。我会替你将一切事情都安排得很好。”年轻的伊凡急瞥着这茅屋,他诞生地的四周,看到了那些童年时代就记得很熟的物件———有钟摆的挂钟,覆着锡罩的灯儿,神像,图画,退色的相片,一件挂在门旁的钉上的农民外套,木桶和薄铁勺罐,木头的手织机和它的踏脚板———于是他觉得好像从来不曾离开过这些东西,而是始终生活在它们中间,他是这般熟悉它们的。而且他的母亲的话语也和旧日一样,童年时代就非常熟悉这一套的———磨坊师父、测量师母牛、旅馆主人……它们在年轻的伊凡心中引起一种惨淡的情绪,而且还变成一种沉重的绝望。不,这是不可能的,这些曾经插进来过东西是不会永久逢到的。它们多少不是从前的东西了。

俄苏文学经典译著·长篇小说盗用公款的人们 作者简介

卡泰耶夫(1897—1986)

又译为卡达耶夫,苏联小说家、剧作家、诗人。生于敖德萨一个教师家庭。参加过十月革命和国内战争,1919 年复员后,为《南方罗斯塔》撰稿。1922 年迁居莫斯科,从事专业创作。1958年加入共产党。代表作《盗用公款的人们》 《无法解决的问题》《雾海孤帆》。著有回忆录《圣井》和《创伤的一生》。评论者认为卡泰耶夫是果戈理之后W一的讽刺作家。 小莹 (1891—1969)

即姚蓬子。浙江诸暨人。原名姚方仁,后改为姚杉尊,笔名小莹、姚梦生等。1930年参加“左联”。1938年参加中华全国文艺界抗敌协会,并与老舍合编《抗战文艺》,曾在国民党政府军委会政治部文化工作委员会任职。后在重庆创办作家书屋。著有诗集《银铃》《蓬子诗钞》等,译有《我的童年》《盗用公款的人们》。

- >

史学评论

史学评论

¥18.5¥42.0 - >

唐代进士录

唐代进士录

¥26.7¥39.8 - >

莉莉和章鱼

莉莉和章鱼

¥16.0¥42.0 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥15.1¥39.8 - >

巴金-再思录

巴金-再思录

¥33.1¥46.0 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥3.3¥10.0 - >

我从未如此眷恋人间

我从未如此眷恋人间

¥16.4¥49.8 - >

龙榆生:词曲概论/大家小书

龙榆生:词曲概论/大家小书

¥9.1¥24.0

-

云没有回答

¥23.9¥48 -

哒哒哒哒菜园记

¥14.4¥45 -

(精)川端康成经典辑丛:彩虹几度

¥40.8¥48 -

希腊神话:宇宙、诸神与人

¥32.9¥49 -

活着为了相爱

¥15.9¥49.8 -

毛茸茸

¥13.3¥35