-

>

心理学经典文丛:女性心理学

-

>

贫困一代:被社会囚禁的年轻人

-

>

乌合之众:大众心理研究(英汉双语修订版)(套装共2册)

-

>

始于极限:女性主义往复书简

-

>

融合文化(新媒体和旧媒体的冲突地带)/文化和传播译丛

-

>

看不见的女性

-

>

县乡中国:县域治理现代化

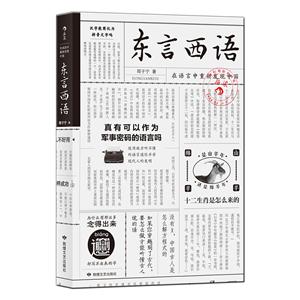

东言西语:在语言中重新发现中国 版权信息

- ISBN:9787546814933

- 条形码:9787546814933 ; 978-7-5468-1493-3

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

东言西语:在语言中重新发现中国 本书特色

◎普通话与汉语拼音是怎么来的?它们合理吗?

——从南系官话到普通话:国语是如何统一的?

——汉语拼音为什么不好用?

——“抗日神剧”里,日军说话为什么总是那么怪?

◎如何科学打脸地图炮

——粤语真的是古汉语的活化石吗?

——台湾腔为什么这么“娘”?

——北京话是满人从东北带过来的吗?

◎你深入考虑过你名字中的奥妙吗?

——李王张刘陈为什么称霸中国姓氏?

——为什么uncle和cousin就可以把七大姑八大姨通通代表了?

——中国姓氏势力分布地图

◎古人到底是怎么说话的?来一场影音现场式的逼真穿越

——古诗怎么读才科学?

——十二生肖是怎么来的?

——为什么南方多江,北方多河? 破解方言与古汉语的密码万花筒

化我们的方言为武器

打脸所有的地域歧视

捍卫你我昂起头颅讲家乡话的权利

以古人的声音为羽翼

踏上真正的穿越之旅

发掘历史长河中被遗忘的传统记忆

这里隐藏着一个更本真的中国 ◎封面展开即是一张意想不到的民国语言小报。

除了把玩、收藏、炫巧,请勿忘记它还有重要功用——

用古汉语与方言,反击地图炮优越感,告诉他们,我们是方言党!

◎号外号外,寻人启事!

赵元任精通各地方言,每每“口技旅行全国”,郑子宁寻迹古代语音,竟还 “口技穿越时空”——你能找着郑子宁旅行到什么地方,穿越到哪朝哪代了吗?

东言西语:在语言中重新发现中国 内容简介

日常语言影响着个体的思维方式,方言维系了民族的历史记忆,政治语言决定了国家的现实意识。《东言西语》是一部打破个人思维模式,追寻民族失落历史,探求家国意识逻辑的挑战读者智识边界之书。郑子宁以共时的现代汉语方言为经,横观汉语方言与民族文化传承的现实全景,发散式阐明了凝聚于其中的文化偏见;以历时的古代汉语嬗变为纬,纵览中国语言与传统的历史面貌,系统性揭示了遮蔽于其下的文化记忆。由此,郑子宁用以一种深入浅出的方式,化门槛与难度极高、向来被目为“绝学”的方言学与历史语言学为近50个精彩绝伦的故事,把汉语普通话、拼音、方言、古汉语、姓名、称谓、外语习得等几乎所有语言与文化的核心问题融会贯通,用具有内在统一性的连贯逻辑,为我们在语言中找到了一个全新的中国。

东言西语:在语言中重新发现中国 目录

前言

普通话与拼音

方言与古汉语

语言与文化

姓名与称谓

异域与新知

东言西语:在语言中重新发现中国 节选

中国历史上的黑话,与电视剧中的可不一样

“天王盖地虎!”“宝塔镇河妖!”“么哈么哈?”“正晌午时说话,谁也没有家!”

“我记得,好像全城的人都翘头了,而且到处都被放火,他一个人要去堵拿破仑,后来还是被条子削到……”

“昨儿呢,有穴头到我们团来疃这事儿,想让我们给出个底包,看了我的大鼓说我这活儿还能单挡杵,每场置点黑杵儿总比干拿分子强啊,虽然没腕儿那么嗨吧,可也念不到哪儿去……”

中国观众对这种用词怪异难懂甚至句法都不合常理的“黑话”台词并不陌生,只要使用得当,黑话不仅可以使影片变得生动有趣,而且能在简单的对话中体现出角色的身份、背景和生活方式,自然会受到影视创作者的青睐。

黑话在近年的电影中频频出现,《智取威虎山》中的杨子荣和座山雕连对了好几分钟的暗语,《老炮儿》里主角和他的朋友之间也是满口北京市井黑话。

在早年一些影响较大的影视剧中,类似的情况也不鲜见,如电视剧《傻儿师长》的袍哥黑话和《我爱我家》中和平女士的北京戏曲黑话(被家人讥讽为“说日本话”)都为粉丝所津津乐道。经典电影《牯岭街少年杀人事件》中则大量使用了台湾眷村黑话,香港黑帮片中的洪门黑话更是不胜枚举。

在这些影视剧中,大多数人说黑话都是为了保密,使用者并不希望“外人”听懂自己说话的内容。然而恰与所谓的“军事密码”温州话的故事相仿,这些影视作品中出现的所谓“黑话”也与真正的黑话相去甚远。

害人更害己的替换式隐语

一般来说,影视剧中的黑话都是以正常语言为基础,只将少量的关键词替换成其他用词,以达到保密效果。这种“黑话”是一种常见的隐语,使用范围也绝不仅限于黑帮交流。网络流行的“淋语”中,就有“天了噜”“本质骑士”这样的隐语,实际意义与字面意思相差甚远,令一般汉语使用者不明所以。

类似的黑话在西方也大量存在,如中世纪时,经商的犹太人为了避免关键商业信息为人所知,往往会在公开场合使用一套特定的词汇,来描述交易的商品和价格。直到当代,仍有犹太人延续此传统,比如在犹太人垄断的纽约珠宝加工业中,有一套只有他们自己能懂的隐语,大大提升了非犹太人进入珠宝业的门槛。

在使用替换式隐语的黑话中,*常见的替换方法是给事物起别称。

经常在网上逛 ACG 或体育论坛的人往往会发现核心用户们给圈内熟知的人物起了亲昵的外号,外人看得云里雾里。如曼联球迷喜欢自称“我狗”,国际米兰球迷喜欢自称“我纯”,拜仁慕尼黑球迷则自称“我其”。这些本是有戏谑成分的绰号,但是因为外人听不懂,就逐渐演变成为小群体隐语。

这类别称式隐语的发明过程粗暴武断,其存在非常依赖小群体的使用。而这些小群体常常可能会随时间更换事物的别称,旧的别称即随之消亡。此外,小群体成员的构成改变,乃至散伙的情况也不稀见,他们使用的这类隐语也就随之灰飞烟灭了。

但也有少数别称式隐语,会在机缘巧合下被保留下来,演变为俚语,甚至*终登上大雅之堂。

在古代的拉丁语中,“头”本来是caput,但后来出现一种隐语,用“壶(testa)”来指代头,这可能起源自部分小群体的谑称,意外的是,这个用法并没有逐渐自行湮灭,反而不断发展壮大,先是成了全社会普遍知晓的俚语,后来甚至喧宾夺主,夺取了caput的地位。拉丁语的后代语言中表示头的单词(法语tête,意大利语testa、西班牙语testa)都来自于这个“壶”。

奇妙的是,汉语中“头”的来源也颇为类似。上古汉语中,头主要用“首”表示,头本是“豆”(一种容器),在某种隐语中被用来表示头。随着汉语历史上的音变,首和手成了同音字,极不方便使用,结果首就被头取代。

当然替换法并不都只能如此简单粗暴。替换式的隐语还有其他的来源。在“淋语”中,就有大量隐语来自某种“典故”,如“一百三十刀”即来自某新闻事件。

旧时苏州的隐语则使用了缩脚法,也就是隐藏成语的末字,例如雨的隐语就是“满城风”。同样在苏州,还有一种隐语将一、二、三分别称作“旦底”“挖工”“横川”,以字形取名。

犹太隐语则多利用犹太人的语言优势,将族人多少都会一点的希伯来语词汇引入对话,以起到混淆视听的效果。这种隐语的存在范围相当广泛,如淋语中的“孩柱”和某种黑话中的“吼啊”,都是通过方言发音来生成隐语。

隐语要更为隐晦的话,就需要把弯子绕得更大一些。如英国伦敦街面上的“押韵话”主要利用了英语中常用的搭配词组。举例来说,英语stairs(楼梯)与pears(梨)押韵,因此用词组apples and pears 来指代stairs,再将pears省去,就可用apples作为stairs的隐语。这种隐语的逻辑非常混乱,外人往往觉得岂有此理,但也因此而提高了破解的难度。

不过,并非所有的单词都能找到方便的隐语,所以在大部分情况下,替换法的使用者都只替换关键性的词汇,如贼的隐语一般为“钱”“警察”“财主”“跑路”之类的词汇,商人则更喜欢替换数字和商品名称。因此,使用替换性隐语的黑话使用者,对一般的词汇都会照常使用,因此其谈吐不会完全异于常人。

当然也有例外存在。在新疆和田地区一个叫艾努人的维吾尔人支系中,就有一种堪称登峰造极的替换式隐语。他们的语法遵循维吾尔语的框架,但几乎所有的实词都采用波斯语的说法,一般的维吾尔人闻之如听天书。

由于替换法隐语的编码过程相对简单,被编码的词也较少,基本上不可能起到特别好的保密效果,有心人只要稍加学习,即可听懂和掌握此类隐语,甚至混入小圈子。就算是伦敦押韵话这样较为复杂的隐语,学习者在经过必要的熟悉过程后,也能建立起条件反射式的对应关系,迅速破解出隐语使用者的真实意图。

中世纪市场上的犹太隐语,就被当地的贼帮完全掌握,结果成为了贼帮黑话的来源。而无论是淋语还是其他网络群体的黑话,也都在现代网络的支持下,在短时间内完成了高速的扩散,基本丧失了保密性。像艾努语这种黑话的极端形式,虽然保密性更高,但是学习成本相当大,在多数非强关系社团中都不太具备可操作性。

对于一种真正需要保密的隐语来说,只是把眼睛称为“招子”或者管便衣警察叫“雷子”是远远不够的,顶多能起到些鉴别“自己人”的作用。要想有保密效果,必须从整体上对语言进行改造,同时又要考虑语言规律,让使用者的学习过程不至于特别痛苦。

有一类隐语的保密机制,是扰乱正常语言的听觉接收机制,让“外人”产生理解障碍。如北京历史上的一种黑话,在正常的语句中以循环顺序插入“红黄蓝白黑”。如“他明天也去天安门”,就会说成“他红明黄天蓝也白去黑天红安黄门蓝”,对于不熟悉这种黑话的人来说,混淆视听的能力非同一般。

与之相比,广州流行的“麻雀语”就相对糟糕,只是把所有字的韵母都换成 aa 而已,如“我听日落深圳(我明天去深圳)”就变成了 Ngaa taa jaa laa saa zaa。此种隐语虽然容易说,但该听懂的人很容易不懂,不想让懂的人却往往意外听懂,所以实际使用价值相当差。

这种增改音节的方法虽然能起一时作用,但还是很难抵抗人脑的纠错能力:如“红黄蓝白黑”之类添加的方法,会很容易被听者大脑过滤掉插入的多余字—各种民歌中经常插入所谓的“衬字”,如红色歌曲《十送红军》“一送(里格)红军,(介支个)下了山”中的“里格”“介支个”,基本不会对听者理解造成困扰。

中国式黑话的巅峰

在汉语悠久的发展史上,真正意义上的隐语主要以反切语为主。中国人经常把黑话称作切口,说明了反切语在黑话界的地位。事实上,反切语在清朝就已经作为黑话出现。乾嘉年间精通音韵学的北京才子,《镜花缘》的作者李汝珍就已经在作品中使用了疑似反切语的黑话。

就地域来说,反切语虽然在各地有不同的具体形式,但作为一种普遍的隐语制造法,在全国各地的秘密团体(如盲人)中都很流行。北方的北京、胶辽等地流行一派,南方闽粤又有一派,江南吴语区流行的“洞庭切”,在广州被称作“燕子语”的,在福州被称作“廋语”的,都是形式各异的反切语。

以北京的反切语为例,北京旧时*流行的是所谓mai-ga式反切语。即将一个字的声母和韵母拆开,以声母配ai韵上声,以韵母和声调配g声母,将一个字拆成两个。

如妈就被拆为mai-ga(买旮),吹就是chuai-gui(踹归)。只有当北京语音不允许的组合如iai等出现的时候,会进行相应的调整,如想就是xie-jiang(写讲),诗则是she-zhi(舍之)。

如此拆法可以让绝大多数字的读音变得面目全非,但对于有些字则仍需加工一下—如本身g声母起头的字,下字附加的声母就不用g而用l了,如棍会被拆为guai-lun(拐论)。在种种规则的作用下,所有字被拆开后,生成的两个字都不会和原字读音重合。

广州的燕子语在进行反切之外,还要颠倒声母和韵母的顺序,更是加大了难度。如“十”在粤语中本为sap,燕子语中则提取韵母ap 到前面,配上声母l,再给声母配上韵母it 放在后面,*后十就变成了lap-sit。而如果字本身声母就是l,则会根据声调配k或g声母,如乱lyun 会变成gyun-lin,落lok会变成kok-lik。

反切语的破解难度很大,对于没有学习过的人来说,就算一字不落地听也很难掌握其奥妙。而对于熟悉的人来说,无论听还是说都可以进行高速交流。因此,反切语才是旧时中国切口中*普遍通行、用处*广的一种,是中国隐语的集大成者。

可惜,对于中国大部分的编剧和导演,反切语似乎仍然超越了理解的限度,因此在表现黑话的时候,观众们也只能看到实际并没什么隐秘作用的“天王盖地虎”“宝塔镇河妖”“招子”“粽子”了。

东言西语:在语言中重新发现中国 作者简介

郑子宁, 毕业于墨尔本大学。普通话吴语双母语者,了解英、法、土耳其、老挝等语言以及常州、上海、西安、广州、海口话等多种汉语方言。在各类媒体上发表过与历史、文化、民族尤其是语言相关的文章近百篇,其中有不少产生过巨大影响。

- >

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

¥9.9¥23.0 - >

中国历史的瞬间

中国历史的瞬间

¥12.5¥38.0 - >

人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作

人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作

¥27.3¥45.8 - >

经典常谈

经典常谈

¥17.1¥39.8 - >

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

¥6.1¥19.0 - >

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

¥14.3¥21.0 - >

李白与唐代文化

李白与唐代文化

¥9.5¥29.8 - >

月亮虎

月亮虎

¥15.4¥48.0

-

汉字有话说-说出中华文化原初样式

¥24.4¥58 -

中华经典指掌文库王昌龄诗集/中华经典指掌文库

¥15¥16 -

汉字王国

¥23.5¥46 -

真的不用读完一本书

¥11.2¥35 -

小书馆:古汉语入门

¥26.9¥39 -

语病百讲

¥9.9¥29