-

>

宇宙、量子和人类心灵

-

>

(精)BBC地球故事系列-星际旅行

-

>

从一到无穷大

-

>

图说相对论(32开平装)

-

>

一本有趣又有料的化学书

-

>

刘薰宇的数学三书:原来数学可以这样学全3册

-

>

光学零件制造工艺学

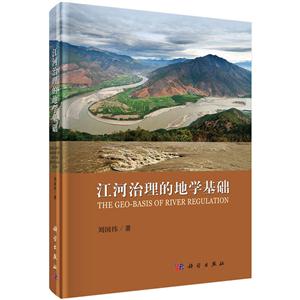

江河治理的地学基础 版权信息

- ISBN:9787030514752

- 条形码:9787030514752 ; 978-7-03-051475-2

- 装帧:暂无

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

江河治理的地学基础 本书特色

这是我国*本从地学角度论述江河治理的专著。全书讲述了长江、黄河、淮河、海河的形成与演变,阐述了长江中游、黄河下游、淮河与海河治理的地学基础,从地学角度讨论了现代江河治理中的若干问题。本书对于树立江河治理的地学观具有启示和开拓意义。 本书可供从事水利、地学等专业的科技人员与管理者参考,也可供高等学校相关专业的师生阅读。

江河治理的地学基础 内容简介

这是我国**本从地学角度论述江河治理的专著。全书讲述了长江、黄河、淮河、海河的形成与演变,阐述了长江中游、黄河下游、淮河与海河治理的地学基础,从地学角度讨论了现代江河治理中的若干问题。本书对于树立江河治理的地学观具有启示和开拓意义。本书可供从事水利、地学等专业的科技人员与管理者参考,也可供高等学校相关专业的师生阅读。

江河治理的地学基础 目录

江河治理的地学基础 作者简介

刘国纬,湖南省衡阳县人,1939年出生于湘潭县。1962年毕业于华东水利学院(现河海大学)水文系。教授级高级工程师、博士研究生导师、水利部科学技术委员会委员。曾任水利部南京水文水资源研究所总工程师,河海大学、南京大学兼职教授,国际水文科学协会/地表水委员会(IAHS/ICSW)副主席,《水利学报》、IALT(《国际低地技术协会学报》)等国内外期刊编委。 20世纪60~70年代从事工程水文学研究,主要涉及水文统计、设计暴雨、流域水文过程等,其问也参与黄河三门峡水库大坝改建施工与凌汛预报、黄河故县水库施工洪水设计与预报、长江葛洲坝工程三江围堰施工与施工洪水预报、淮河板桥水库可能最大暴雨(PMP)设计等;20世纪80年代从事水文气象学研究,主要涉及陆地一大气系统水量平衡、水文循环大气过程等;20世纪90年代从事中国宏观水问题研究,主要涉及防洪、水资源、南水北调工程等。1999年退休后,主要从事水文学史和江河治理地学基础研究。 创办学术期刊《水科学进展》并曾任主编。参与编撰《中国大百科全书·水文科学》(特约编辑、副主编)、《中国水利百科全书·水文与水资源分册》(副主编)、《中国水文志》(撰写第七篇·水文科学研究)、《辞海·09版》和《大辞海》(水文学与水资源学科召集人)。主要著作:《跨流域调水运行管理》(中国水利水电出版社,1995)、《水文循环的大气过程》(科学出版社,1997)、《中国南水北调》(浙江科学技术出版社,1999)、《水文学史》译著(科学出版社,2007)、《黄河人水关系演变与调控》(中国水利水电出版社,2011)、《江河之子》(科学出版社,2014)、《江河治理的地学基础》(科学出版社,2017)。在《中国科学》等国内外学术期刊发表论文70余篇。曾获国家科技进步奖二等奖、水利部科技进步奖一等奖。

- >

企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)

企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)

¥6.3¥14.0 - >

我从未如此眷恋人间

我从未如此眷恋人间

¥19.9¥49.8 - >

中国历史的瞬间

中国历史的瞬间

¥17.9¥38.0 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥3.3¥10.0 - >

罗庸西南联大授课录

罗庸西南联大授课录

¥10.6¥32.0 - >

小考拉的故事-套装共3册

小考拉的故事-套装共3册

¥36.7¥68.0 - >

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

¥24.0¥48.0 - >

经典常谈

经典常谈

¥17.1¥39.8

-

中国亚热带

¥8.9¥19.8 -

海洋地理知识丛书:海湾

¥4.8¥13.8 -

汉译世界学术名著丛书地理学的性质/汉译世界学术名著丛书

¥28.9¥59 -

徒步穿越撒哈拉腹地:中英撒哈拉环境科学考察纪实

¥18.1¥42 -

2022图书×抽奖盲袋

¥9.9¥25 -

2023读书月阅读盲盒——天黑,闭眼,刀谁?

¥42.3¥158