-

>

(精)耶路撒冷史

-

>

(精)尘封的盛世+伟大的考古学家与探险家(全二册)

-

>

极简年表+中国史+世界史+国学大纲(全4册)

-

>

清嘉录:中国人的节日之书

-

>

(精)长沙市文物征集集锦

-

>

翦商

-

>

骁腾万里:中国古代马文化展

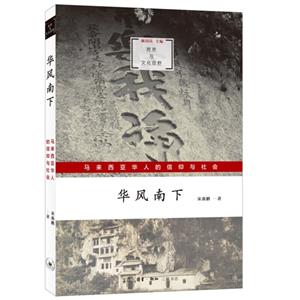

华风南下:马来西亚华人的信仰与社会 版权信息

- ISBN:9787108073570

- 条形码:9787108073570 ; 978-7-108-07357-0

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

华风南下:马来西亚华人的信仰与社会 本书特色

作者受过良好的中国史学训练,在多次访问马来西亚,大量收集相关资料的基础上,将近代马来西亚华人的社会展现在读者面前。

华风南下:马来西亚华人的信仰与社会 内容简介

马来西亚地处“海上丝绸之路”重要关节点马六甲海峡上,也是海外华人重要的聚居区,华人在当地占有比较大的人口比例。从17世纪开始,华人纷纷南下马来半岛谋生,经过200多年的迁徙,形塑成当今所见的马来西亚华人社会。本书对极乐寺与早期槟城华人社会、槟榔屿福建社群的形塑途径、霹雳州华人宗教与帮群结构、近代中国内地对新马地区的认知进行了专门的个案研究,对马来西亚华人历史研究与田野工作以会馆为例做了方法论的阐述,对推动国内相关领域的研究有比较重要的学术意义。

华风南下:马来西亚华人的信仰与社会 目录

“跨界与文化田野”丛书总序

**章 极乐寺与早期槟城华人社会

**节 由极乐寺的创建看1900年前后槟城佛教僧侣与世俗社会之关系

第二节 20世纪初槟榔屿极乐寺与中国文人的交往及其形象塑造

第二章 由五大姓宗族组织建构看19世纪英属槟榔屿福建社群的形塑途径

**节 1786年槟榔屿开埠后英国人统治下的华人社会

第二节 19世纪槟榔屿五大姓为代表的闽南宗族组织的兴盛

第三节 19世纪邱氏宗族组织在槟榔屿的再建构

第三章 20世纪上半叶英属马来亚槟榔屿福建省社群组织的形成

**节 被排挤的福建省其他社群在1900年前后的崛起

第二节 1900年前后福建省社群意识的形成

第四章 霹雳州华人宗教与帮群的个案透视

**节 中华道教近代海外传播的个案:马来西亚霹雳州南天洞

第二节 20世纪初马来亚霹雳州金宝地区广东社群的帮群结构—以金宝古庙为考察中心

第五章 19世纪后期中国有关今马来西亚地区的认知—以《申报》记述为考察中心

**节 19世纪后期中国有关星马的知识来源

第二节 1882年前后中国有关北婆罗洲的叙述

第六章 作为方法论的“会馆”—时间与空间

**节 作为社群集聚的认同标准:会馆构成的区域差异—以槟榔屿广东暨汀州社群为例

第二节 社会关系的演变:时间里的会馆—以20世纪30年代雪兰莪福建会馆为例

第三节 作为公共的场域:空间里的会馆

附录 沙巴华北人调查散记

征引文献

后记

华风南下:马来西亚华人的信仰与社会 节选

作为公共的场域:空间里的会馆 会馆一定有会所,无论*初是亚达屋还是租借房屋,*后总要在有财力之后,建造独立的建筑物,然后将底层出租,以租金来维持会馆的日常开支。所以那些历史悠久的地缘会馆,往往有丰厚的产业,这成为华人会馆的一大特色。会馆的空间,带给不同身份的人不同的意义,也就是说,会馆给每个人传递了不同的信息。 一、社会地位的象征:会馆大字的题写 匾额对联是会馆重要的历史记录,尤其是落款,往往体现出该会馆的社会网络,也彰显出会馆努力结交社会名流,以提高会馆在本地的社会地位的努力。著名的如新山琼州会馆,落款是中国国民党大佬宋子文,能够使人联想到宋子文是海南文昌人,与新山海南人的关系走得很近。 槟城台山宁阳会馆,会馆门口写有“民国元年壬子重修”,“子砺陈伯陶”,陈伯陶(1854—1930),字子砺,号象华,又号九龙真逸,广东东莞人。6岁拜陈澧为师,10岁通读五经,后就读于罗浮山酥醪别院。光绪元年(1875)中秀才,光绪五年(1879),获乡试**名(解元),光绪十八年(1892)壬辰科刘福姚榜进士第三人。官至江宁提学使署江宁布政使。虽然他不是台山人,但是可以想见在广东省还是很有影响的,所以才会请他书写会馆名。 槟城顺德会馆始建于1838年,大门门楣上的“顺德会馆”四个大字是民国十七年(1928)重建时,将罗家勤所书重刻的。罗家勤(?—1891)为广东顺德人,道光三十年(1850)进士,官刑部主事。工书法,曾为羊城书院、顺德凤山书院院长数十年,培养了一大批人才。罗家勤兄弟和众子皆为一时俊才,罗氏也成为顺德望族。因此槟城顺德会馆请这位乡贤题写会馆门楣大字。 二、关系网络的体现:志贺牌匾 屹立在槟城乔治市,古色古香的新会会馆是槟城*古老的会馆之一。新会,古称冈州。不过,冈州之名只出现在中国隋唐时期。虽然如此,今天海外的新会会馆,又以冈州会馆,或古冈州会馆命名。1960年马来西亚古冈州六邑联合会成立,六邑指新会、台山、开平、恩平、鹤山和赤溪。根据马来西亚古冈州六邑联合会1998年赠送槟城新会会馆的匾额落款,该联合会的成员有: 吡叻古冈州公会,宋溪古冈州会馆,端洛古冈州公会,拿乞古冈州公会,吡叻赤溪会馆,和丰古冈州会馆,安顺古冈州会馆,金宝古冈州会馆,美罗古冈州公会,华都牙也古冈州会馆,太平古冈州会馆,丹绒马林古冈州公会,槟城台山宁阳会馆,雪兰莪冈州会馆,雪兰莪台山会馆,雪兰莪鹤山会馆,吉隆坡赤溪会馆,槟城开平会馆,马六甲宁阳会馆,马六甲冈州公会,森美兰台山会馆,森美兰四邑会馆,彭亨古冈州会馆,柔佛古来鹤山会馆,任罗宏古冈州会馆,马口古冈州会馆。 基本上马来西亚与古冈州有关的会馆都送了匾额,但是也有个别的没有送。这说明了会馆与同乡会馆的关系网络。 三、会馆的自我认知:墙壁上的历史 对于会馆后人和外人来说,只看美轮美奂的建筑物,无法了解会馆的悠久历史,因此会馆自己书写的历史,如贴到墙壁上的会馆史,是了解会馆历史的重要资料,因为这是会馆自身认知的体现。 据《清史稿》,广州府下辖14县,依此是南海、番禺、顺德、花县、东莞、从化、龙门、新宁、增城、香山、新会、三水、清远、新安。在1828年的时候只有9个县的社群在槟榔屿有一定规模。在1860年的时候,一些县份地缘组织就建立起来了。咸丰十年(1860)时的《广东省暨汀州众信士新建槟屿福德祠并义冢凉亭碑记》,列有广州府下辖县份地缘组织的名字,摘录如下: 宁阳馆捐银弍佰大元正 仁胜馆捐银叁拾大元正 从清馆捐银叁拾大元正 伍积贺捐银叁拾大元正 伍积齐捐银叁拾大元正 冈州馆捐银弍拾大元正 南海馆捐银弍拾大元正 顺德馆捐银弍拾大元正 香邑馆捐银壹拾五元正 番禺馆捐银壹拾大元正 东安馆捐银壹拾大元正 五福堂捐银壹拾大元正 宁阳馆就是新宁县(后来的台山县)的籍贯组织,实力强大,捐银“贰佰”,名列第二,仅次于义兴馆。义兴馆就是义兴公司,虽说是由四县府(新宁县、新会县、惠州府、肇庆府)人组成,然而大权几乎全操在新宁人手上。仁胜馆是增城龙门人的地缘组织,1801年就在嘉应会馆旁边建立了。从清馆是从化和清远县籍的联合组织。冈州是隋朝新会郡改名之后的旧称,治所在今新会县。所以冈州馆是新会人为主的地缘组织,包含新会、台山、开平、恩平、鹤山、赤溪六邑。而伍积贺和伍积齐是新宁人b,也单独捐款。南海、顺德、香山(香邑)也都成立了自己的地缘组织,东安馆是东莞和新安县籍的联合组织。 上述碑刻有“五福堂”,就是后来的“五福书院”,广州府人联合起来将之作为会所。槟城五福书院广州府会馆的大厅墙壁上,有手写的会馆历史: 宁阳馆就是新宁县(后来的台山县)的籍贯组织,实力强大,捐银“贰佰”,名列第二,仅次于义兴馆。义兴馆就是义兴公司,虽说是由四县府(新宁县、新会县、惠州府、肇庆府)人组成,然而大权几乎全操在新宁人手上。a仁胜馆是增城龙门人的地缘组织,1801年就在嘉应会馆旁边建立了。从清馆是从化和清远县籍的联合组织。冈州是隋朝新会郡改名之后的旧称,治所在今新会县。所以冈州馆是新会人为主的地缘组织,包含新会、台山、开平、恩平、鹤山、赤溪六邑。而伍积贺和伍积齐是新宁人b,也单独捐款。南海、顺德、香山(香邑)也都成立了自己的地缘组织,东安馆是东莞和新安县籍的联合组织。 上述碑刻有“五福堂”,就是后来的“五福书院”,广州府人联合起来将之作为会所。槟城五福书院广州府会馆的大厅墙壁上,有手写的会馆历史: 槟城“五福书院”之名称,沿自中国,在中国内地之通都大邑皆有“五福书院”之建立,尤其是赴北京应试路经之都邑,书院是粤籍人士旅居该地者所建,大抵以该地粤人居多,乃建斯院以资联络,同时为同乡谋福利,举凡流落该地而无亲友照顾者,使有暂栖之所。昔年赴京应试之广东士子,多由陆路动程,途中常寄寓于乡郊区之寺刹,及至通都大邑则寄寓于同乡建立之“五福书院”,使得暂居兼攻读场所,以俟试期,书院之称,迨由于此。其间有经济充裕者,则延聘乡间医士驻院,以利同乡兼济当地贫病,恒作赠医施药之举。 槟城自一七八六年英人莱特氏开辟之后,华人社团之*早成立是广东公司(即现时之广东汀州会馆),成立于嘉庆元年(一七九六年),次为仁和公司,亦称嘉应馆(即现时之嘉应会馆)与谢氏宗祠。两者皆成立于嘉庆六年(一八〇一年),再次便是槟城五福书院。成立于嘉庆廿四年(一八一九年)与莱佛士开辟新加坡同时,它原来的地址是现在义兴街那所古色古香的“慎之家塾”。(按:慎之是郑景贵之别字……)槟城五福书院当年是广东省广州府之南海、番禺、东莞、顺德、中山、清远、三水、龙门、从化、增城、宝安、花县十二县人士所组设,其宗旨以联络乡情,共谋福利为主。而十二县皆可各别假此书院召集其同县人士会议,商议本县庆灯及春秋祭等事务。因当年十二县中,能独立自建会馆者不多,故其未建会所者必假五福书院为集会场所。迨至一八九五年间,院址为业主郑慎之索回以兴建家塾,乃自动捐献其在牛干冬街(即现在之院址)地皮一块,同时贷予巨款,并任总理以主持新院宇之建筑工程,迄光绪廿四年(一八九八年)乃告落成。 四、会馆历史的日常:档案存放处 1.会馆(社团)会议纪要 会馆中*重要的中文史料是会议纪要。会议纪要为研究者提供了非常好的研究资料。会馆纪要记录的重点有如下几个: (1)参加者。每次会议并非董事全部出席,总有一些董事经常出席,有些就不怎么出席,分析这些董事的籍贯和职业,就可以看出会馆决策者的倾向性。 (2)汇报上次会议决策之后的执行情况。 (3)讨论重要议题。每次开会都会有主题,通过这些主题可以发现会馆在历史演变过程中,如何应对重大历史事件。 (4)临时动议。平时会馆董事不开会,日常信件往来交由秘书来处理,每次开会秘书都把问题提交董事会议进行讨论,并做出决议。 2.会馆其他档案 马来西亚华人会馆的中文史料,还有另一重要部分,就是会馆档案。这些档案主要包括下面几类: (1)与各级政府的电报、函件 早期的档案显示,会馆经常与中国各级政府联系。这些档案包括与中央政府部委的函件、与福建省政府的函件,甚至还有与广东省政府的电报。南来**代华人多与中国原乡有千丝万缕的联系,故而类似的函件所在多有。而现存的华人会馆与本地政府的来往函件,以1900年以后的华民护卫司为主。 (2)赈灾救济的记录 中国每次发生重大的灾害,海外华侨都会自发组织捐款,马来亚和婆罗洲地区华侨亦概莫能外。这从清末就已经开始。捐款记录就成为我们了解会馆活动的很好的史料。七七事变之后,组织抗战的募捐活动就成为非常重要的会馆活动。募捐支持中国抗战,在当时是非常自豪的一件事,每次募捐都会有募捐册。比如中国国家图书馆就保存有柔佛州麻坡华人的抗日募捐记录册,给历史学者研究当时的马来半岛的抗日募捐提供了非常好的资料。而对本地灾害的赈灾救济,也保存有名册。且对本地医院、学校的建设,会馆也会加以支持。这些都造册保存。 (3)与社团的来往函件 与其他社团的来往函件,包括与本地中华大会堂的来往函件,与学校、医院等公益组织的函件。 (4)财务档案 会馆的年度财务报告,都会作为档案保存,以备查阅。其中还包括出租房屋的证明,收取租金的收据,等等。 五、慎终追远的场域:神主牌 在新马地区历史悠久的地缘会馆,经常供奉很多年代久远的神主牌。神主,为古代东方社会,尤其儒家文化所影响的区域,于祭祀之时用以代表祭祀对象的象征物,一般为木质或石质柱状物、牌状物,大多于其上题写或刻出受祭者名号,一般有特定形制与礼仪制度。原本神主是帝王贵族祭祀所用,在宋代以后逐渐进入民间,宗族祠堂是神主的主要供奉场所。产生于明代中国的会馆,除了供奉神明之外,并无供奉神主的制度和传统。在中国地方有宗族可以依赖,有宗祠可以慎终追远,但是在东南亚,大量孤身南来的华人没有了宗族和宗祠的凝聚力,多数在地缘会馆里寻求组织的依靠。因此早期地方上的华人公司或会馆模拟成宗祠,在馆内将当地故去的成员的神主供奉祭祀,这成为东南亚华人会馆的特征。密密麻麻的神主,代表了社群的群体意识,也是凝聚社群的有效方式。每年在会馆举行的春秋二祭,也是维系社群意识的重要方式。 六、仪式的举行:会馆的礼仪化 会馆不仅是开会的场所,也是举行各种仪式的场所。会员授勋,会馆会出面举行庆祝活动,或者在报纸上刊登祝贺。会员子女领取奖励金,会在会馆举行颁发仪式。会员子女获取学位,有的会馆也会举行庆祝活动。春、秋二祭的仪式,不少会馆也会举行。会馆成为各种仪式的举办地,所代表的是一种乡里的荣耀。 美轮美奂的建筑物,为会馆提供了一个空间,会员走进大厅,通过墙壁上的照片,可以缅怀有功劳的会馆各位先贤;通过墙壁上的重修碑刻,可以不断熟悉那些为会馆出钱出力的各位先贤的名字;通过墙壁上的历史叙述,可以培养年轻人热爱会馆的念头;供奉神主牌,可以为同乡提供精神寄托。会馆作为一个特殊的场域,给不同的人带来不同的感受。会馆,是表达社群认同和形塑社群意识的空间。 笔者曾在马来西亚居住一年多,回到中国也已经八年了。笔者每次重返马来西亚,必到会馆,有的是初访,更多的是旧地重游。这一章,是总结近年来对马来西亚华人会馆观察及研究的心得,尝试从多视角研究马来西亚的会馆,例如题字和神主牌研究等,都是学界较少系统性关注的。当然,本章没有讨论的,还有英殖民政府档案中的会馆资料,档案学是非常专业的学问,恰恰也是以中文研究马来西亚会馆者甚少注意的部分。这部分还是等待有志者进行更多的研究吧。 华人地缘会馆从来不是平面的,而是立体且复杂的。从槟榔屿广东暨汀州社群的内部组成,我们可以发现会馆构成的区域差异相当明显。这也是马来西亚各地华人社会千差万别的主要来源。在不同历史时期,会馆面临不同的重大历史事件,会有不同的反应,这是会馆社会关系演变的重要内容。从大字的题写、志贺匾额,再到墙壁上的历史、档案存放,以及神主牌的供奉,会馆建构出了一个特定的实体空间,不同的活动,不同的陈设,带给每个看到的人不同的精神上的感受。 华人建立的地缘会馆,无论历史悠久的,还是新成立的,所代表的都是一个群体的集体记忆和想法,凝聚的是一部分特定的华人人群。穿越历史时空的会馆,见证了重大的历史时刻,也做出了自己的反应。而新成立的地缘会馆,虽然没有见证过重大历史事件,也没有光荣的过去可以骄傲,但也担负起凝聚社群,建构集体历史记忆的重任。会馆从来都不是一个冷冰冰的建筑物,从精神上无言的述说,到物质上可触摸的物件,它带给我们每个人的感受,或多或少,或深或浅,因人而异,但殊途同归。

华风南下:马来西亚华人的信仰与社会 作者简介

宋燕鹏,男,河北永年人,历史学博士。现任曲阜师范大学特聘教授、中国社会科学出版社编审、福建省“闽江学者”讲座教授。2012年11月—2014年1月于马来亚大学中文系暨马来西亚华人研究中心担任客座研究员。主要学术兼职有:中国中外关系史学会常务副秘书长、中国华侨历史学会理事等。主要研究中国古代社会文化史、马来西亚华人史、中国与东南亚关系史。已出版《马来西亚吉隆坡福建社群史研究:籍贯、组织与认同》等专著6部,先后在《华侨华人历史研究》《南洋问题研究》《史学月刊》《社会科学战线》《厦门大学学报》《哲学与文化》等各类国内外期刊发表学术论文50余篇。先后主持国家社会科学基金、中国侨联年度项目、广东省哲学社会科学规划特别委托项目、中国博士后科学基金特别资助(第6批、第11批)等纵向课题13项。

- >

【精装绘本】画给孩子的中国神话

【精装绘本】画给孩子的中国神话

¥20.9¥55.0 - >

莉莉和章鱼

莉莉和章鱼

¥16.0¥42.0 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥15.1¥39.8 - >

罗曼·罗兰读书随笔-精装

罗曼·罗兰读书随笔-精装

¥40.6¥58.0 - >

小考拉的故事-套装共3册

小考拉的故事-套装共3册

¥35.4¥68.0 - >

李白与唐代文化

李白与唐代文化

¥9.5¥29.8 - >

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

¥9.9¥23.0 - >

伯纳黛特,你要去哪(2021新版)

伯纳黛特,你要去哪(2021新版)

¥15.9¥49.8

-

人类大历史

¥30.2¥48 -

1931:债务、危机与希特勒的崛起(精装)

¥45.8¥69 -

七世纪中叶唐与新罗关系研究

¥10.3¥27 -

古代政治神话结构研究——聚焦中国纬书神话与日本记纪神话

¥14.4¥38 -

西方地理通史:了解西方历史先从西方地理开始

¥34¥68 -

一读就入迷的中国史

¥33.3¥68