-

>

心理学经典文丛:女性心理学

-

>

贫困一代:被社会囚禁的年轻人

-

>

乌合之众:大众心理研究(英汉双语修订版)(套装共2册)

-

>

始于极限:女性主义往复书简

-

>

融合文化(新媒体和旧媒体的冲突地带)/文化和传播译丛

-

>

看不见的女性

-

>

县乡中国:县域治理现代化

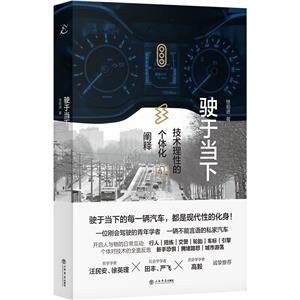

驶于当下:技术理性的个体化阐释 版权信息

- ISBN:9787545820690

- 条形码:9787545820690 ; 978-7-5458-2069-0

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

驶于当下:技术理性的个体化阐释 本书特色

适读人群 :大众☆一次大胆而又敏锐的写作实践,打破非虚构写作的定式,让不能言语的汽车成为主角,真正做到了 “把自己作为方法” ☆我们都是日常生活的专家之“出行”篇,感受当下鲜活的汽车驾驶历程:菜鸟怎样克服新手恐惧成为老司机?手动挡的乐趣在哪里?外资车一定好于国产车吗?如何应对意想不到的交通事故? ☆糅合理论与现实,以深刻洞见指引诗意文字,反思人与技术的关系,描绘一幅不同以往的思想图景:包括汽车在内的物质机器如何影响现代人的日常生活? ☆哲学学者汪民安、徐英瑾,社会学学者田丰、严飞,历史学学者高毅一致推荐:很有想法!

驶于当下:技术理性的个体化阐释 内容简介

汽车是现代生活中一种重要的技术工具,塑造了现代人类的空间感、时间感,改变了整个世界的社会景观。但是,汽车也是一种不能言的物质机器,因其在人类中心之外,所以很少进入现代文字机制,也不会进入未来的历史。本书是对此的一种突破尝试,试图对汽车这一现代技术工具做出个体化的阐述,将其纳入未来的史学视野中。作者徐前进是一位很好的历史学者,具备扎实的学术功底和出色的思辨能力,他以自己驾驶的国产私家车为重点,构建了一个微小的思想空间,记录下与汽车相关的行为模式与感觉模式,反思现代技术与人的存在的关系。

驶于当下:技术理性的个体化阐释 目录

00前言

机器与物质主义/物质、消费与技术政治学/不在场与日常生活/汽车的引申内涵/中断与写作史

01现代购买程序与物质感觉的同时性

02驾驶感觉

03 汽车说明书与机械技术谱系

04汽车与当下

05技术化的游荡

06 道路心理与技术理性

07 汽车与陌生人社会

08 交通事故与非道德化的处罚

09 保险制度下陌生人的信任感

10 电车难题:程序正义与本能反应

11 现场叙事与回忆过去

12技术、舆论与个体消费心理

13手动挡汽车的消失

驶于当下:技术理性的个体化阐释 节选

道路心理与技术理性 一天的工作结束后,我在一个丁字路口边等待绿灯亮起。每天这个时刻,红绿灯是失效的,路口里都是车,交通法规被悬置起来。这个汽车时代的道路景观塑造了一种独特的道路心理。这种心理具有趋同性,无论是什么样的人,堵在路上长时间不能移动,他们的精神状态会出现同质性的变化,其中有一种受到理性控制的紧迫感,也有一种难以缓解的压抑感,但都要诉诸个体的忍耐力去化解这些被动性的情绪。 这是一种具有多重解读可能的心理状态,向政治观念开放,向城市治理开放,也向气候伦理开放。但无论用什么方式解读,这种心理*终可以归结为驾驶者和行人对于现代道路的空间感受和时间感受。每个方向的路上都被密集的红色刹车灯照亮。在空气污染严重时,红色的光浸在雾气里,四处蔓延,像是幻境。司机在车里安静地等待,车喇叭在这样的时刻已经失效。行人在路边匆匆而行,或穿路而过。 在一个日用品路边摊附近,一个老人领着一个三四岁的孩子挑选物品。小孩努力地要挣脱老人的手,他的身体倾向路中心。旁边的汽车驾驶者不能判断他是否会挣脱那只手,车头前的喇叭发出一声清脆、简短的提示声,“吱”。那个小孩注意到这辆车,但依旧倾斜着身体。老人察觉后,将他用力拽回来,大声对他说:“你不怕被车撞着,你能撞过车吗?” 人与路的古典关系被改变了。在现代道路上,车流顺畅时,驾驶者不再感受到腿的力量,也不再感受到身体的节奏感。路上有那么多车,车里有那么多人,像木偶一样飘过,甚至不会成为具有象征意义的符号,路的古典意义开始消失。堵车时,人与道路的关系瞬间改变,但仍旧不会回归古典状态。静止的车轮所塑造的心理是消极的,对于机械通行效率的期待被静止引起的无聊所取代,在无聊中还可能有一点无用的急迫与愤怒。道路被无限度拉长,人的时间观念开始改变。时间成了一个矛盾体,它在流动,但一切是静止的。时间与物的关系有了一种现代意义的分裂感,人的愿望与现实也有这种分裂感。车流中有一辆救护车,*初它还鸣笛,之后就安静了。前面几辆车试图向左或向右腾挪,但空间变大的可能性很小,而且前面都是堵在一起的车辆。救护车里的人已经接受现代道路上的现实,包括病人。 城市道路上挤满了汽车,一辆接着一辆,各种类型、各种档次。即使不是处在完全静止状态,但每辆车几乎都是在停顿与缓慢移动的变奏中。这是一个具有强迫性的道路节奏感,尽管移动很慢,但每个驾驶者都要保持注意力集中,紧跟前面的车,一旦落后,后面的车会鸣笛。这种状况引发了技术性自由的改变。在理论意义上,一个人具备了驾驶能力,也拥有一辆汽车,他可以在汽车技术体系的辅助下实践身体移动的自由。但在日常生活中,这种状况由于技术自由的泛滥而走向了反面,这些本质上具有自由内涵的汽车堵在路上,互相抵消了自由的内涵。但这未必是一个纯粹消极的现象,因为在技术自由消失的同时,技术性的平等出现了。堵在路上的车谁都没有优先通行的可能,谁都不能任意抢占其他汽车的通行空间,无论这是一辆几百万的豪华汽车,还是几万元的廉价汽车,无论驾驶者是多么重要的人物,无论他的时间在相对价值上多么宝贵,也只能无差别地挤在路上,等待着道路整体状况的改变。在技术自由消失或者被削弱的时候,技术平等实践了它的价值。所以,堵车的道路在深层意义上具备了技术—政治的内涵。 ………… 我驾驶汽车在路上行驶,前面是一对年轻的男女,他们握着手,以一种突然的、没有任何提示的方式穿过马路。虽然前方十几米有一处斑马线,但他们决定从这里穿行。我的左手拇指按下方向盘中间的功能区,车头前方的喇叭发出一个响亮的、警示性的声音,“吱……”。女人停下来,男人向后斜了一眼,拉着女人就过。我立刻减速,由于刹车动作与离合器的节奏不协调,所以发动机熄火。后面一辆车被迫停下来,它的喇叭声持续不断,“吱——吱——”,听起来急躁而愤怒。我从后视镜观察,隐约看到司机的状态。我向前转动车钥匙,启动发动机。后面的车急加速,超过我的车,到了前面又向这一侧并线,打右转向灯,试图拐入一个小巷子。我不得已再次刹车。 这是一个微弱的“路怒症”现象,因个人目的被打断、在短时间内出现的现代道路心理。在城市道路上,汽车所创造的时间—空间感的新奇已经消失,驾驶者习惯了汽车所创造的不确定的速度与时间状态,并以之为日常生活的负担,他可能会放大那种本来是无法预测、瞬间消失的愤怒情绪,将一个可以忽略的事件变成对于个人而言具有重要意义的问题。在这个过程中,法律实践出现了个体化阐释的现象,而道德实践也出现了被垄断的现象。法律实践本来应该由公共权力部门负责它的程序,但在这个过程中,驾驶者认为自己能够主导它的程序。道德本来是一个将个体行为引向公共规范的问题,而驾驶者认为他要将私人化的道德作为公共价值的*高标准,并且塑造一个以个体化道德为中心的行为和语言判断机制。 路怒症是一种法律与道德实践异常的道路心理。这种心理如果被限定在玻璃和铁皮围成的私人空间内,只限于眼神或嘴唇动作,一般不会引起法律和道德后果。它只是一种随时可能会出现、又转而消失的心理状态,但如果驾驶者受到了这种心理的控制,他的行为有可能会失控,踩油门的力气变大,踩刹车的力气变大,控制方向盘的手变得紧张。他的思维出现了单一化的倾向,他可能觉得自己受到了伤害,而这种伤害是对正义者的伤害。如果没有其他因素扭转这个倾向,那么接下来他会逼停他认为具有侵害性的车辆,在一个个体化的法律和道德空间里诉诸原始性的身体解决方式。*终,路怒由纯粹的个体心理变成民事法律或刑事法律的问题。有些路怒症的起源是正义的,因为有些驾驶者的确存在故意侵害性的动机,即使如此,只要没有造成直接性的后果,那么这些故意的行为仍旧处在道德领域。 现代城市文明的一个特点是人的符号化与公共性,那些试图以原始性和个体化的身体和情感主导日常公共事件的行为在这个意识形态中看起来都有异常性。驾驶行为在本质上是现代城市空间(道路、交通符号、法律)里的公共行为,道路上的通行者都是一个个符号,他们在车厢内具备个体生命的全部因素,但他们的存在状态经过玻璃、车厢和车轮的改变后成为现代城市中的功能性符号。 这种符号存在的前提是连续性的移动状态。连续性是汽车与道路关系的意识形态,当这种连续性被打断时,一种合理性的愤怒就会出现,尤其是在阻断连续性的一方有违反交通规则的时候,受影响的一方可能会用生命来维护这种连续性。所以,尽管驾驶者有必要缓解路怒症心理,因其对个人或社会秩序会造成很高的消耗,个体生活秩序被打乱了,公共交通秩序会受到影响,而且有可能进入繁琐的法律程序。但在现代道路意识形态的意义上,路怒症又具有出现的合理性,因为作为道路意识形态的连续性被打断了。在理论意义上,这种状况有一个严重的结果,即再次将这些公共性的道路符号转化为个体生命存在状态。这是一种社会身份与个体身份的逆转。 在现代城市的日常生活中,个体愿望与人的公共性之间存在着一种不可预期的矛盾。城市文明需要一种稳定的、功能性和符号化的人格,但城市中的人会在各类事件中或在不同的时刻以一种不受规训的、自然意义的形象出现。晚上6点,我开着车回到居住地,在一条南北向的路上行驶,对面200米处迎面过来一辆车,开着远光灯,我的前方白茫茫一片。汽车近光灯与远光灯的简易变换操作是一种将人的个体行为塑造为公共行为的机制,但这个驾驶者忽略了灯光的公共性,完全沉浸在个体化的视觉中。 我首先以一种温和的方式提醒这个公共视觉的破坏者,左手握着方向盘下方的灯光控制柄,连续变换近光和远光模式。这种方式无效,那辆车仍然维持远光灯模式。我决定诉诸一种技术化对抗的方式,将车停在路上,开启远光灯,然后等待着光线的变化。那辆车在距离我50米处的地方做出了改变,远光灯变换为近光灯。我的眼睛不能立刻从模糊状态恢复为正常视力。在与汽车相关的行为方式中,这是一个被迫的行为,我用个体化的力量将这辆车拉回现代日常生活的公共机制。 一个人所驾驶的汽车类别不能为他赋予稳定的社会身份,包括道德身份、经济身份或阶级身份。在理论意义上,这是一种现代技术所引起的个体身份的延伸,并具备重新塑造社会交往模式的可能。但在现实意义上,这种延伸在技术逻辑之外仍旧存在个体所制造的干扰性因素。在上述远光灯事件中,这种干扰性的延伸是那个驾驶者所制造的,他的行为实际上违背了技术的公共性,进而制造了一种技术的负面状态,在那个时刻夸大了汽车照明技术的有害性。但在这个过程中,那个人的行为一般不会受到法律程序的惩罚。这是现代技术普及过程中出现的一种非理性状态,不受法律和道德的控制,却“对于人的需要和才能的自由发展是破坏性的”。 汽车在城市道路上,尤其是在拥堵时刻会遇到一系列道德问题,这些问题在汽车驶入高速公路之后就基本消失了。汽车作为一种超越人类运动极限的机械装置,在高速行驶的过程中完全主导着人的感觉的塑造。只要驾驶者具备符合法定条件的驾驶能力,无论他具有何种体质,无论性别、年龄为何,就能驾驶汽车超越人类*快的奔跑速度。他可以在汽车高速行驶的状态下轻松地聊天、幻想、听音乐,甚至偶尔打瞌睡。他为此付出的体力是微小的。他的脚在轻微地踩着油门,他的手扶在方向盘上,由于液压助力或电子助力的辅助,转变方向只需要很小的力气。 这是一种突破人类身体感觉的状态,处在现代理性的边缘。这种状态虽然有明确的因果关系,但对于驾驶者而言,原因与结果之间的具体联系是错位的。如果汽车在高速行驶时保持稳定、可控的状态,那么驾驶者可以在特定时间内完成自然意义上不可能完成的人体、信息与物质的转移。而一旦有危险情况,包括轮胎爆炸、刹车或油门失灵、路面沉降等引起的车辆损毁,以及其他引起速度—时空观念剧烈变化的情况,驾驶者的理性没有处理这种状况的能力,因其在普通行为逻辑之外。 汽车不再完全是物质意义的存在,而是一种关于物质—精神的新体制,一方面扩大了传统理性的范畴,另一方面创造了一种新的技术理性。在有限人力机械的状况下,古代理性不具备机械化时代理性的内涵。同样,18世纪欧洲启蒙时代所阐释的现代理性与机械化时代的理性也不同,那时的人已经意识到机械对人类社会的潜在改造力,但由于现代机械化图景尚未完全展开,那些服务于人、具有娱乐功能的机械装置也没有出现,机械力还没有达到一种现代意义的抽象状态,不足以取代人力、驱逐人力,所以这些理性的类型不同于汽车化时代的理性类型。 汽车所创造的是一种具有衍生性的技术理性,而它的衍生方向不再是理性本身,而是人的感觉。汽车设计与制造是一个高度专业化的过程,从业者要有良好的数理基础,从十八九岁开始进入这个领域,经过至少四年的理论学习,以及更长时间的专业实践与思维模式的塑造,然后才能成为这个领域的专业人员,例如设计师或工程师等。即使如此,在之后的汽车设计与制造过程中,他仍旧要保持高度的注意力,形成了一套独特并不断更新的思考方式和话语体系,他从这个过程中不但获得了生存资源,也获得了符合现代分工制度的社会身份。这种状况确保了汽车技术逻辑的稳定性。 然而,这是一种对外封闭的逻辑,设计与制造领域之外的人很难进入其中,但这不妨碍他们驾驶汽车,从而获得时间感和空间感的变化。在这个过程中,他们需要的不是制造汽车的技术逻辑,而是这种逻辑的衍生,即一种与人的感觉密切相关、而且看起来像一种感觉的心理状态。汽车前轮在方向盘的控制下实现转向,这个过程是在技术理性的主导下实现的,即方向盘向左旋转两周,汽车前轮向左转动45度,或者说方向盘每向左转动1度,车辆向左转动0.125度。在运动状态下,如果加入车速与转弯角度等变量,汽车每次转弯都是一个复杂的技术理性问题。但我忽略了这个问题,甚至不理会它,而是进入这个技术理性所衍生的驾驶感觉。在长期驾驶中,我熟悉汽车车身大小、方向盘转动力度、速度与空间的关系等因素。在确定方向盘的转动角度时,我依靠自己的感觉。然而,这种感觉不具有独立性,而是来自于准确、稳定的技术理性。在这个过程中,个体感觉与技术理性形成了一个驾驶状态的综合体。

驶于当下:技术理性的个体化阐释 作者简介

徐前进,东北师范大学历史文化学院副教授,北京大学历史学博士,先后在英国伯明翰大学、法国巴黎政治学院、法国巴黎高等师范学院访学。著有《一七六六年的卢梭:论制度与人的变形》,译有《启蒙运动的纲领:〈百科全书〉序言》,并在《历史研究》《史学理论研究》《外国文学评论》《读书》等刊物发表数篇文章,近年来致力于思考日常生活状况以及相关理论,以实践性的写作开拓文字制度的边界,发掘历史学家与未来的关系。

- >

烟与镜

烟与镜

¥18.2¥48.0 - >

史学评论

史学评论

¥20.6¥42.0 - >

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

¥24.0¥48.0 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥15.1¥39.8 - >

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

¥6.1¥19.0 - >

回忆爱玛侬

回忆爱玛侬

¥14.1¥32.8 - >

朝闻道

朝闻道

¥10.7¥23.8 - >

唐代进士录

唐代进士录

¥17.1¥39.8

-

乡土中国

¥10.1¥16 -

学术贵族与政治饭碗

¥10.2¥32 -

社会学的理论逻辑(第二卷)-古典思想中的矛盾:马克思和涂尔干

¥27.1¥43 -

叫魂:1768年中国妖术大恐慌

¥36¥48 -

怅望山河

¥19.7¥42 -

厌女(增订本)

¥53.5¥66