-

>

(精)耶路撒冷史

-

>

(精)尘封的盛世+伟大的考古学家与探险家(全二册)

-

>

极简年表+中国史+世界史+国学大纲(全4册)

-

>

清嘉录:中国人的节日之书

-

>

(精)长沙市文物征集集锦

-

>

翦商

-

>

骁腾万里:中国古代马文化展

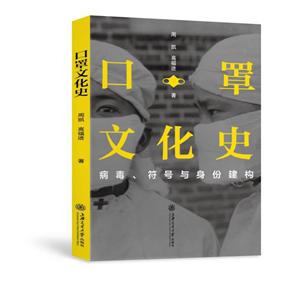

口罩文化史:病毒、符号与身份建构 版权信息

- ISBN:9787313236357

- 条形码:9787313236357 ; 978-7-313-23635-7

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

口罩文化史:病毒、符号与身份建构 本书特色

1 .如今已成为生活必需品的口罩,是如何诞生,又是如何从医用领域走向大众?医用之外,口罩又被赋予了哪些文化标签?不同场域下选择不同颜色的口罩有何学问?疫情下又该如何理解一些国家“拒戴口罩”的行为?这本小书或许可以给你答案。 2.图文并茂,脉络清晰,史料翔实,看小小口罩如何见证人类命运与历史巨变!

口罩文化史:病毒、符号与身份建构 内容简介

口罩是人类在漫长进化史中与各种疾病与灾害不断斗争留下的历史注脚。14世纪的“黑死病”让欧洲人口锐减1/3,也促成了“鸟嘴面具”的诞生;19世纪后,近代医学、科学飞速进步,人类进而发明了真正意义上的现代口罩;到20世纪初期,我国的伍连德医生又在哈尔滨鼠疫中改良发明了“伍氏口罩”,成为后来口罩改良的蓝本。如今,口罩已不局限于医疗场域,成为普及很广的日常用品之一。 口罩也是折射不同民族文化心理的一面镜子。在欧美文化中,口罩及“蒙面”让人更多联想到犯罪或恶行;对于信奉伊斯兰教的人们,蒙面成了宗教习俗在装束上的外化;而在亚洲,公元前6世纪的宗教文献中即出现了“口罩”鼻祖,覆面与保持神圣有着某种程度的关联。“蒙面”在各文明中留下的不同印记,也让口罩在这些国度经历了截然不同的命运。纵观数千年世界文明进程:小口罩,大历史。

口罩文化史:病毒、符号与身份建构 目录

导言 口罩的文化密码

**章 口罩的中国历史

第二章 口罩的世界历史

第三章 现代口罩的诞生演变

第四章 口罩与雾霾

第五章 口罩与“新冠”战役

第六章 口罩与政治

第七章 口罩与文艺

第八章 口罩里的东西方之争

结语 口罩与人类命运共同体

参考文献

后记

口罩文化史:病毒、符号与身份建构 节选

欧洲中世纪黑死病与“鸟嘴面罩” 人类的历史也是与病魔抗争的历史。数千年间,各个区域文明体和不同文化圈内的主要民族所经历的各种传染病,对这些文明的存续和民族的发展影响甚大。譬如中世纪欧洲的黑死病夺走了欧洲三分之一的人口,死亡人数达 2 500 多万;近代以来欧洲列强的殖民征服往往依靠的不是枪炮这类热兵器,而是天花、麻疹这类瘟疫病菌。权威专家戴蒙德(Jared Diamond)在其著名的《枪炮、病菌和钢铁》中指出,是传染病而非武力征服了美洲,美洲的印第安人先后遭到天花(1518—1526)、麻疹(1530—1531)、伤寒斑疹(1546)、流感(1558—1559)的传染,高达 95% 的印第安人死于这些瘟疫传染病,某种程度上可以说是欧洲人带来的瘟疫摧毁了美洲地区的印第安文明。此外,在地球上存在三千多年的天花,曾经是令全人类皆恐惧的危害*大的传染病毒,上亿人为之丧命。 英语的quarantine“隔离”一词源自意大利语,*初的意思是对船只和船上的人员进行为期30—40天的海上逗留观察,作为预防和遏制黑死病传染的严格措施。“黑死病”(鼠疫)导致欧洲人口锐减三分之一。危机使人类对如何征服“黑死病”进行了艰难的探索和努力,这场灾难也催生了真正意义上的隔离。譬如,为了控制黑死病的肆意传播,在克罗地亚著名港口城市杜布罗夫尼克(Dubrovnik)就建立了著名的隔离制度。此城在当时受威尼斯共和国管辖,是亚得里亚海重要的贸易港口,时名“拉古萨”(Ragusa),它在黑死病爆发后发布了“Trentina”禁令(该词是意大利语“30”,意即 :来往船只在入港前必须在海上停留30天,在等候期结束后身体健康者方可登岸)。此外,拉古萨还首次颁布了检疫法:医院在专门设立的委员会监督指导下负责治疗、呈报病情。 今日的港口城市杜布罗夫尼克 1377 年,不可一世的威尼斯共和国为防止病毒快速传播,要求所有船只必须在距离城市和海港相当距离的指定场所,并且是空气新鲜阳光充足的环境里停留 30 天才可入境 ;1448 年威尼斯人将隔离期延长至 40 天。这一过程称为“Quaranta Giorni”,因为“黑死病”从感染到发病死亡的天数大约是 30 天,40 天的隔离检疫可以确认疑似染病者是否真的染病和阻断疫情。从那时起,意大利语的 “40(quaranta)”就派生出了“隔离检疫(quarantena)”,即后来英语的“quarantine”。实践证明,上述“40 日隔离期”对验证、核实旅行者的健康状况是非常有效的。于是,14 世纪欧洲爆发“黑死病”后,至少有两项重要措施一直沿用至今,并能有效地控制传染病传播。一是隔离,二是检疫。 “黑死病”带来的沉重灾难,也是一次历史性转折。其中具有里程碑意义的事件是“拉扎雷托”这类城市隔离中心的建立。前述拉古萨不仅带来了具有划时代意义的隔离检查制度,而且还建立了历史上首个真正意义上的“孤岛隔离中心”拉扎雷托,欧洲列强把这种“欧洲经验”带到世界各地尤其是美洲地区 。1383 年,法国马赛正式设立海港检疫站,对货物和外来人员实施检疫。 “黑死病”也促使真正的具有防疫功能的口罩横空出世—“鸟嘴面罩(Plague Doctor Mask)”。它的亮相曾震惊欧洲乃至全世界。这种类似于防毒面具的鸟嘴面罩是专供医生使用的,并非病人都可以佩戴,穷人更是无法拥有。法国医生查尔斯·德·洛姆(Charles de Lorme,1584—1678)发明了医生专用的传染病防护套装。法国国王路易十三的这位御医发明传染病防护套装的目的是阻止病毒传播、降低被传染的概率。其形状和构造是 :“口罩”的前端是长长的鸟嘴状构造物,用来遮住口鼻,多用帆布或皮头套制作 ;鸟嘴内部、下半部分是一个装有香料和草药的布袋,以阻挡污浊之气和异味,也就是阻挡尸体散发的“瘴气”;它一般装有龙涎香、蜜蜂花、留兰香叶、樟脑、丁香、鸦片酊、玫瑰花瓣以及苏合香等芳香物质,鸟嘴下方开小孔以帮助呼吸 ;它阻隔了恶劣的臭味,阻挡了病人的飞沫,因而具有一定的防疫功能。 手持木杖 头戴面具“口罩”的鸟嘴医生 此款面罩的其他相关配饰包括 :长长或者宽宽的皮制大礼帽,能够防止传染病人过于靠近自己 ;披肩是用各种布料做成的,一般是亚麻布或帆布,也有皮制的 ;那种飘逸宽大的长袍也是用皮料或者布料做成的,上面还打着蜡,时人以 为蜡作为阻隔、密封的特殊材料,可以护身阻病 ;裤子也是皮制的,也打着蜡 ;皮手套和皮鞋自然也是**的,甚至也打着蜡,且手脚的腕部均扎紧 ;手杖(实乃一个木棍)则是用来在相隔一定距离的情况下检查病人。这种几乎是密不透风的防护服类似今天专职医护人员的防毒面具外加包裹全身的皮制服装。只是中世纪欧洲人的防护服包括长及脚踝的蜡制外套,里面的衬衫也要紧紧塞进山羊皮靴的马裤里,又有厚厚的皮制手套和帽子(多以山羊皮制作)。令人生畏的鸟嘴面罩,与密不透风的外套、大褂连接得严丝合缝,似乎无懈可击。 “鸟嘴医生”为了防止病人将“黑死病”传染给自己,绝不会用自己的手或者身体其他的部位触碰对方,而是使用拐杖(多为木制)触碰病人。有时候,甚至会用拐杖击打他们—有些虔诚的医生也会认为,这些病人是违背了上帝旨意的罪人。因为那时的人们普遍相信,如果你感染了这种可怕的传染病,那么就说明你是不被上帝佑护的罪人和恶人,而“鞭打”罪人是赦免其罪的一种方式。很显然,欧洲中世纪正处在宗教、科学和医学混沌于一体的阶段,这些“鸟嘴医生”其实并无真正的现代科学医学训练,更缺乏对“黑死病”的临床诊治能力。但自此之后,将自己裹得严严实实,头戴大沿礼帽,身体裹着长袍甚至皮裤的“鸟人”,就成了恐怖和死亡的象征。 还有一种说法认为,“黑死病”肆虐时,治病救人的医生们为了控制疫情而舍生忘死,获得了民众的认可和感激。然而,中世纪掌控医学领域的是那些巫婆神汉,他们发现医生抢走了其赖以为生的饭碗,于是利用自己的势力对这些医生进行了疯狂的报复和迫害,他们跟踪和殴打医生。医生们被迫用纱布遮挡住自己的面部,避免被轻易地认出来,以保护自己的性命。

口罩文化史:病毒、符号与身份建构 作者简介

作者: 周凯,香港大学政治学博士,哈佛燕京学社访问学者,上海交通大学马克思主义学院副教授。主要研究方向中国特色社会主义政治体制研究、世界政党比较研究、社交媒体与政治参与等,在《马克思主义研究》、Problems of Post-Communism等中英文权威期刊发表学术论文近20篇,出版专著1部,译著1部。在新华网、求是网、上观新闻、《半月谈》《解放日报》等媒体发表文章多篇。 高福进,上海交通大学马克思主义学院教授、博士生导师。主要研究方向中国特色社会主义政治体制研究、世界政党比较研究、社交媒体与政治参与等,著有《西方文化史论》《地球与人类文化编年:文明通史》《角斗士:一段残酷历史的记忆》《欧洲文化史》等20余部作品,在《新华文摘》《光明日报》《世界历史》等发表各类论文百余篇。

- >

李白与唐代文化

李白与唐代文化

¥9.5¥29.8 - >

月亮与六便士

月亮与六便士

¥13.4¥42.0 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥3.3¥10.0 - >

罗曼·罗兰读书随笔-精装

罗曼·罗兰读书随笔-精装

¥40.6¥58.0 - >

烟与镜

烟与镜

¥18.2¥48.0 - >

朝闻道

朝闻道

¥20.2¥23.8 - >

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述

¥40.8¥48.0 - >

【精装绘本】画给孩子的中国神话

【精装绘本】画给孩子的中国神话

¥20.9¥55.0

-

中国文化与中国的兵

¥9.1¥24 -

中国史学通论

¥19.3¥28 -

昨日书林:明史讲义(精装)

¥31.9¥58 -

史学的批评与批评的史学

¥31.8¥48 -

史学遗产六讲-大家小书

¥9.1¥24 -

大家小书-中国史学入门

¥14.2¥29

德伯家的苔丝(世界文学名著英文版)

¥22.4¥32.0