-

>

(精)耶路撒冷史

-

>

(精)尘封的盛世+伟大的考古学家与探险家(全二册)

-

>

极简年表+中国史+世界史+国学大纲(全4册)

-

>

清嘉录:中国人的节日之书

-

>

(精)长沙市文物征集集锦

-

>

翦商

-

>

骁腾万里:中国古代马文化展

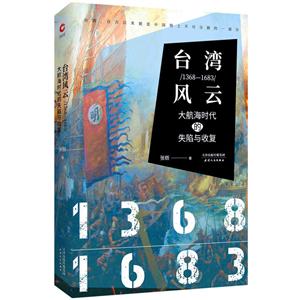

台湾风雨(大航海时代的失陷与收复) 版权信息

- ISBN:9787201132990

- 条形码:9787201132990 ; 978-7-201-13299-0

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

台湾风雨(大航海时代的失陷与收复) 本书特色

《台湾风云(1368-1683):大航海时代的失陷与收复》讲述的是从1368年明朝中期抗倭斗争,至1683年清廷收复台湾这300余年间,在大航海时代到来的背景下,倭寇、葡萄牙、西班牙、荷兰等侵略势力走马灯似的妄图染指台湾,中华民族的爱国者们,在台湾岛上为抗击外来侵略做出了不懈的奋斗和巨大的牺牲,一次次成功地抗击了侵略者,保卫了美丽而又富饶的宝岛台湾。大航海时代的炎黄子孙,在这个伟大的时代里,用自己的汗水与智慧,留下了属于中国的宏伟篇章。

台湾风雨(大航海时代的失陷与收复) 内容简介

台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。大航海时代,中国不曾缺席,宝岛台湾经历的多次失陷与收复,即是这段世界历史中重要的一部分。本书视角独到,翔实地记述了这段风云变幻的历史,再现了民族英雄的传奇故事。

台湾风雨(大航海时代的失陷与收复) 目录

1. 鞭长莫及:明朝中前期倭寇侵台全纪录

2. 一个新时代的线头:明朝中期的台湾

3. 开通海路:影响台湾命运的海盗们

4. 鬼子来了:日本幕府对台湾的图谋

5. 明军威武:沈有容与台湾保卫战

贰 强敌西来:葡萄牙、西班牙和荷兰早期对台湾的侵略

1. 分赃的小丑:葡萄牙人在台湾的不光彩角色

2. 疯狂的“马尼拉备忘录”:西班牙人的侵华战略

3. 牛皮骗国土:荷兰人的东犯

4. 澎湖浴血:明朝收复澎湖列岛之战

叁 血脉难断:台湾沦陷三十八年大史记

1. 从“汉奸”到“民族英雄”:颜思齐的争议人生

2. 亮剑“海上马车夫”:郑家海商集团争锋荷兰

3. 血洒料罗湾:郑家水师与荷兰舰队的碰撞

4. 海上丝绸路:台湾与明末海外贸易的“黄金期”

5. “国姓爷”心中的一根刺:郑成功的青少年岁月

肆 挥师东进:明末清初的收台战争

1. 分崩离析:清军南下时代郑氏家族的分裂

2. 国破台湾在:郑成功的收台抉择

3. 起来,不愿做亡国奴的台湾人:郭怀一抗暴起义

4. 鹿耳门作证:大明水师扬帆东进

伍 天下一统:康熙时期的收台战

1. 近代台湾奠基人:被遗忘的台湾延平郡王郑经

2. 难弃难离:清政府“纠结”的对台政策

3. 天下一统:施琅收复台湾

台湾风雨(大航海时代的失陷与收复) 节选

壹 倭刀沉沙:明朝台湾抗倭战争

三国时期,台湾被称作“夷洲”。那是公元227年,东吴国主孙权派大将卫温率水师万人东渡台湾,从此确立了台湾的归属。但那时候魏、蜀、吴三国正打得热闹,谁也顾不上台湾岛。隋唐时期,台湾被称作“流求”。那是公元607年至609年,隋炀帝先后派大将何蛮和陈棱东征台湾,终击败了当地的少数民族部落,完成了一统天下的大业。可那时候的中国里里外外十分热闹,隋炀帝忙着修运河和征高句丽,忙来忙去忙出个“千古暴君”的名号。然后是农民起义、军阀混战、打突厥……属于台湾的“露脸”机会,是少之又少。宋朝时候台湾又被叫作“澎湖”。那是12世纪中叶,南宋政府将台湾岛和澎湖列岛划归福建泉州晋江县管辖,按照现在的说法,差不多是“乡镇级”编制。那时候,中国的半壁江山沦入金人手中。南宋小朝廷与女真铁骑打得激烈,从朝廷到民间的话题多是“光复河山”,小小的台湾“乡镇”,比起沦陷的“河山”,自然是微不足道。1297年以后,台湾又改名叫“澎湖巡检司”。当时的元太祖忽必烈两次派兵东征,平定台湾岛后,在当地设立“巡检司”,这是一个负责维护地方治安以及征收赋税的军事机关,相当于今天的“县公安局”级别,比起“乡镇级”虽然小有提升,但此时大元朝一统天下,蒙古铁骑傲视全球,小小的“巡检司”自然无法引起关注。

可就是这“微不足道”的台湾,早在“跑龙套”的时候,就成了越来越多的沿海百姓向往的乐土。那年头外来侵略闹得*凶的是万里长城一带,“西方殖民者”们还在绕着地中海兜圈子,中国沿海除了个别海盗外,还算是风平浪静。从公元610年隋炀帝平定台湾开始,但凡是东南沿海闹个灾荒、出个战乱,便有人卷包袱跳船向东跑,先来到*近的澎湖列岛,渐渐地扩展到台湾本岛。登上岛后种两亩地,建几间屋。岛上气候湿润、物产丰富。岛上的“少数民族”乍一看蛮凶,住久了却也好相处。小日子就这样愈发地滋润起来。到了后来,没灾荒、没战乱的时候,也有人往台湾岛上跑。聚的人多了就渐成规模,台湾的地位,渐渐地就从“乡镇级”变成了“县级”。特别是宋末元初和元末明初两个时期,因为战乱的缘故,大批福建、广东、浙江沿海的居民迁往台湾。明朝洪武二年(1369年)重新在当地设立“澎湖寨巡检司”时,统计当地户口,汉人已有万人之多。小小的台湾岛,在从三国至明初的一千多年里,在无数次的“跑龙套”中,默默地攒着人气,渐渐繁荣。

攒到明朝洪武二十年(1387年),一声晴天霹雳,人气散了,繁荣没了,原本“跑龙套”的台湾,却从此有了更重的戏份。之后几百年的历史大戏里,它越发地吸引眼球,先是配角,然后是重要配角,*后成了主角,并且有了响亮而稳固的名字——台湾。

所谓的“晴天霹雳”,是那一年明太祖朱元璋的一道轻描淡写的圣旨:“撤澎湖寨巡检司,所辖军民,悉数安置于漳、泉二地。”然后台湾当地汉人们就被集体“搬家”了。房屋全被拆毁,农田尽数荒弃,粮食财产能拉走的拉走,拉不走的一把火烧掉。随后又在台湾海峡“划线”,规定“片板不能下海”。澎湖列岛和台湾岛严禁沿海居民进入,违者举家严办。原本欣欣向荣的台湾岛,“一夜回到解放前”。当年的“乐土”,此时却成了沿海居民可望而不可即的“禁区”。

这近乎荒唐的“强制拆迁”,并非是彼时明太祖朱元璋的心血来潮。“晴天霹雳”的导火索,是一段几乎所有中国人都耳熟能详的历史——倭寇入侵。

1. 鞭长莫及:明朝中前期倭寇侵台全纪录

说起倭寇入侵,那是从元朝中期至明朝末年,一笔绵延了二百多年的血债。

血债的源头在日本。从元朝中期开始,中国处于“天下一统”的状态,而日本却进入了内战不休的“战国时代”。“天皇”成了摆设,诸侯们割据一方,相互攻打。本身就穷,外带战乱,土匪强盗们更是“放了羊”,大批海盗结伙到中国沿海打家劫舍,这些人就是“倭寇”。他们穷凶极恶,每到一处都大肆烧杀抢掠。元末中国也天下大乱,各处起义不断,元军疲于应付,自然也顾不上海防。倭寇们打家劫舍变得更加容易。便宜占多了,不少日本诸侯也开始眼红,纷纷组织自己麾下的正规军来中国沿海“发财致富”,中国沿海的海盗们也纷纷与之勾结。于是从元末开始,倭寇侵扰的规模与破坏力都连年扩大,几乎到了愈演愈烈的地步。

台湾自然也难幸免,台湾岛位于日本列岛南部,对于倭寇来说本就是“近水楼台”。起先台湾少数民族多,经济比较落后,外带元王朝在澎湖地区有“巡检司”,经常截击倭寇海盗船队,“油水少”而且“风险大”,因此倭寇也就很少侵扰台湾。后来元末大乱,原本驻在“澎湖巡检司”的元朝军队,陆续被调回大陆平叛,所谓“巡检司”早就名存实亡。此时中原战乱不休,不少沿海居民纷纷迁至台湾避乱,人多了,经济也渐渐繁荣,“油水多”而且“风险性”低,倭寇侵扰也就越来越频繁。《元史》上关于倭寇侵扰台湾的**次记录,是元朝至正十三年(1353年),数千倭寇窜犯澎湖列岛,毁弃元朝“巡检司”在当地的要塞工事,劫掠大批钱粮后扬长而去。此后,倭寇对台湾的侵扰便日渐频繁。

到了元朝末年,倭寇的“开工地点”又发生了变化。此时中国北方连年战乱外加自然灾害,“抢劫利润”大大降低,富庶的福建、广东等省份成了倭寇的首选,而台湾则是倭寇进入福建、广东沿海的必经之地。如此一来台湾就要遭受“二茬罪”:倭寇来的时候遭一遍抢,倭寇在广东、福建抢完了,返航的时候还不忘再到台湾抢一把。有时候倭寇在广东福建碰了壁,更要回头在台湾“捞一票”。台湾,既成了倭寇入侵的“中转站”,又是倭寇劫掠的“重灾区”。

到明朝洪武元年(1368年),朱元璋平定福建割据势力方国珍后,大批逃难到台湾的乡民闻讯纷纷返归大陆,见到明朝官吏后哭诉道:“我等渡海(去台湾)前遭兵祸,渡海后又遭倭祸,今终见太平也。”

他们并不知道,距离“太平”还早着呢。

因为大明王朝建立了,“倭寇问题”却更复杂了。东南方面,被朱元璋平定的张士诚、方国珍、明玉珍等元末割据势力,都有大批残部流落海外,他们盘踞在东南沿海的海岛上,坚持与大明王朝为敌。这些当年和朱元璋争天下的“枭雄”们,如今成了杀人越货的海盗,偏偏他们又与倭寇相互勾结,甚至有不少人移居日本,其中比较著名的有张士诚的旧部刘通、陈友定的旧部金子隆等人。这群人常年生活在东南沿海,对东南沿海各处的人口、地貌、城镇分布了如指掌,更兼戎马半生,作战经验丰富,而今摇身一变当了“二鬼子”,那更是相当有“敬业精神”。每次倭寇抢掠,他们都积极响应,辛勤带路不说,碰到明军更杀红了眼朝上冲,掩护“日本友人”撤退,可谓是“抢劫在前,分钱在后”。明朝洪武二年(1369年),刘通就曾作为向导,引着数千倭寇在苏南、浙东一带大肆抢掠,史载“大掠五府,饱掠而去”。

更可恨的是金子隆,此人早年就是元朝“澎湖巡检司”的一名水手,在澎湖列岛和台湾岛都曾生活多年,台湾的一草一木都烂熟于心。后来他跟着陈友定打水战,历经数战练出了卓越的海战本领。他的故主陈友定是被朱元璋杀掉的,所以他对明王朝自然怀有切齿仇恨。后来他逃亡到日本,摇身一变当了“二鬼子”,不但积极带领着“鬼子进村”,更帮倭寇训练水师、研发火器,特别是他对福建、澎湖、台湾岛的地貌情况非常熟悉,经常领着倭寇来此袭扰。一旦遭遇明军攻击,他就能想出坏主意,牵着明军的鼻子走,帮助倭寇全身而退。在倭寇内部,他成了身兼向导、军事科技顾问、狗头军师的“复合型人才”。根据《明史》和《明实录》记载,朱元璋在位的头二十年间,倭寇对明王朝沿海的大规模袭扰共有七次,其中五次发生在福建、广东地带,全是拜此人所赐。而台湾,则成了倭寇入侵的固定“中转站”。根据当时明朝“闽浙巡抚”汤和的奏报,倭寇每次侵扰福建、广东地区,中途必定会去台湾、澎湖列岛补充淡水粮食,而这些地方兵少势孤,又兼移民众多,着实成了倭寇唾手可得的“肥肉”。这个金子隆后来索性改了日本姓,改姓为小山,可他当“鬼子”也不甘寂寞,又介入了日本九州当地倭寇内部的权力斗争,在内耗中被一刀宰了。多行不义必自毙,当汉奸总没有好下场。

台湾风雨(大航海时代的失陷与收复) 作者简介

张嵚,山东省作家协会会员,1999年开始从事文学创作,曾做过话剧编剧、DV导演、影视编剧等多项工作,并有小说、戏剧、电视剧、历史著作等多部作品问世。原创小说《革命姑娘》曾获2001年榕树下网络文学擂台赛中篇特别奖,短篇小说《绿衣红伞》曾获2002年黄金书屋文学奖,电影作品《我的城市》获得2003年南京大学生DV节*原著剧本奖。累计在各类报刊杂志发表文学作品100余万字。现为签约作家、专栏作家,凤凰网历史专栏作家,已出版作品有《大明王朝的复兴:弘治中兴十八年》《不容青史尽成灰》等。

- >

我与地坛

我与地坛

¥16.8¥28.0 - >

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)

¥9.9¥23.0 - >

月亮与六便士

月亮与六便士

¥13.4¥42.0 - >

有舍有得是人生

有舍有得是人生

¥19.4¥45.0 - >

【精装绘本】画给孩子的中国神话

【精装绘本】画给孩子的中国神话

¥20.9¥55.0 - >

唐代进士录

唐代进士录

¥17.1¥39.8 - >

推拿

推拿

¥12.2¥32.0 - >

李白与唐代文化

李白与唐代文化

¥11.9¥29.8

-

中国历史的瞬间

¥17.9¥38 -

半小时漫画中国史:其实是一本严谨的极简中国史

¥12.8¥39.9 -

穿山看史:中国历史的八十一块碎片

¥25¥48 -

历史与文化论丛/大师写给大家的传统文化入门课

¥24.5¥48 -

上下五千年

¥7¥22 -

全透视简明中国通史-1

¥12.2¥38