预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

-

>

(精)川端康成经典辑丛:东京人(全二册)

-

>

(精)川端康成经典辑丛:名人·岁月

-

>

(精)川端康成经典辑丛:伊豆舞女

-

>

(精)川端康成经典辑丛:雪国·琼音

-

>

(精)川端康成经典辑丛:文学自传

-

>

千鹤 碧波千鸟

-

>

古典名著白文本:搜神记

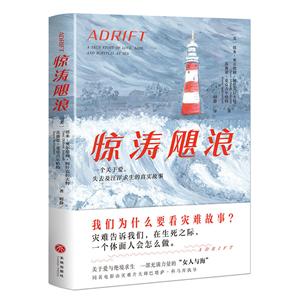

惊涛飓浪 本书特色

★一个关于爱、失去及汪洋求生的真实故事。

★轰动全美的1983年太平洋飓风海难事件幸存者塔米·奥尔德姆亲撰,讲述她奇迹般地在一艘被毁坏的船上度过41天的冒险之旅,奇险程度堪比《少年PI的奇幻漂流》。

★“年度zui美灾难片”《惊涛飓浪》同名原著,比《泰坦尼克号》更真实、更“疼”!改编电影由灾难片大师巴塔萨·科马库执导,谢琳·伍德蕾(《分歧者》《惊涛飓浪》《大小谎言》)、山姆·克拉弗林(《饥饿游戏》)主演。

★海上爱情和绝境求生,一部充满力量的“女人与海”。

★暖虐交杂,徘徊于希望与绝望之间。惊险刺激的航海旅程,唯美浪漫的爱情戏份,既过瘾又让人感动。

★“一本鼓舞人心、充满力量的书!”——谢琳·伍德蕾

★生命中zui难的,不是拯救世界,而是拯救自己。真诚,励志

惊涛飓浪 内容简介

热爱航海的塔米和未婚夫理查德从塔希提岛启航横渡太平洋。这对年轻爱侣无法预料到,航行不到两周,他们便遭遇很好飓风“雷蒙德”。风暴过后,塔米醒来发现帆船被毁,理查德不见踪影。她徘徊于希望与绝望之间,不得不在一望无际的大海中挣扎求生……这是一个关于爱、失去和求生的真实故事。在一艘没有马达和桅杆、几乎毫无救援希望的孤舟上,塔米奇迹般地度过了41天。她历经痛苦、孤独和煎熬,勇敢找寻到新的人生方向。在海难之后,她驾驶着自己的生命之船,找到了新的方向。直到今天,塔米一直没有停止航行。

惊涛飓浪 目录

第二章/下午4点到6点

第三章/苏.醒

第四章/沉.没

第五章/洋流与漂流

第六章/临时索具

第七章/掌控时间

第八章/天上的水,海里的水

第九章/一艘船和一个万向接头

第十章/大瀑布

第十一章/希纳诺啤酒与雪茄

第十二章/砍刀与鳗鱼

第十三章/险些落水

第十四章/龟背岛的日落

第十五章/朗朗白昼

第十六章/“哈扎娜”号和马埃瓦海滩

第十七章/荧光棒与奶昔

第十八章/飞机——是我疯了吗?

第十九章/坚持,坚持

第二十章/在坚实的大地上

第二十一章/终于回家了

第二十二章/后.记

尾.声

术语表

致.谢

惊涛飓浪 节选

**章身处火线 我听到锚杆打在船头弓辊上发出“当啷”一声,转头朝理查德看去。他快活地对我挥挥手,说:“出发吧!”我把引擎切到前进挡,轻推变速杆,“哈扎娜”号渐渐加速,向塔希提岛b帕皮提港外的海面驶去。这是1983年9月22日,下午1点30分。一个月后我们将回到加利福尼亚州的圣地亚哥。真希望我能高兴起来,可实际上我不愿离开南太平洋。不是不想见亲朋好友,只是未免太快了些。我们离开加利福尼亚才6个月,原本打算环绕南太平洋岛屿和新西兰航行一圈再回家。好好的计划就这么泡了汤,我的心情很复杂。不过,正如理查德所说,这份运送游艇的工作是天赐良机,可遇而不可求,不容错过。 岸边传来声声呼喊,吸引了我的注意。我转过身,见许多朋友正朝我们挥手道别。我从舵手座上站起来,用光着的左脚把舵,举起胳膊也冲他们挥舞起来。突然,我感到大脚趾被什么压住了,原来是理查德用一只胳膊把住了舵轮,另一只胳膊搂着我的腰。我低头凝视他湛蓝的双眸,那里面充盈着喜悦。他把我搂紧,隔着长裙亲吻我的肚子。我忍不住笑了,他多像一个兴奋的小男孩。 “起锚了,亲爱的。” “是的,起锚啦!”我重复他的话。 码头上的朋友们已经变得像路灯的灯杆一样细小,我流着泪,*后朝他们挥了挥手。嗓子眼儿里像是哽着什么,这感觉很熟悉,它在提醒我,告别是多么叫人忧伤,我们也许从此相见无期了。我暗自思忖,就算不久后我们会再回来,这些朋友也可能已经离开。水手的航程一段接着一段,从不在一个地方逗留太久。 理查德忙着升主帆,我负责掌舵。我深吸一口气,朝地平线望去。莫雷阿岛出现在西北方向。哦,我真爱这片大海!我将船转到逆风方向,理查德正将船帆升到滑轨上方,风帆在风中拂动,猎猎作响。船转到顺风方向,卷帆器控制的前三角帆展开来,灵活得就像一滴落在玻璃上的雨珠。“哈扎娜”号自如地侧过身去。好一艘“特泰莱a”帆船,我在心里感叹,足足有44英尺长,跟我们的“马亚卢加”号相比,堪称一艘豪华大船。 我看着调整船帆的理查德,不由得想到他在与“马亚卢加”号道别时心中得有多么不舍。他在南非造了“马亚卢加”号,船名为斯威士语a,意思是“穿越地平线的人”。他与这艘36英尺长的钢丝网水泥单桅帆船相依为命多年,驾着她游历了半个世界。“马亚卢加”号船身线条优美流畅,外形赏心悦目,内部更是造船匠梦寐以求的完美模板:甲板横梁是由桃花心木层压而成,层层刷上清漆,亮锃锃的;舱底,也就是船舱的地面,由柚木和冬青铺成。 待在“马亚卢加”号的*后几天里,为了不去想自己即将抛下这艘船一走了之,我们不停地忙碌着。我专心致志地打包所有的衣物和个人用品,因为在接下来的4个月里,我们要穿越两个半球,拜访许多地方:到圣地亚哥过秋天时要穿T 恤衫,在英国过圣诞节时穿外套,再次返回圣地亚哥时是初冬,得穿长袖运动衫,1月底回塔希提岛后,又得换上花布裙和短裤。理查德则聚精会神地在“马亚卢加”号上修修补补,为接下来我们不在的几个月做准备。 把船泊在马塔耶阿海湾很安全。我们的朋友海帕德与妻子安托瓦妮特以及3个孩子就生活在海湾里,我们说好了,他每星期帮船发动一次引擎。塔希提岛的空气很潮湿,我们特别小心地撑起了所有的垫子和木板,方便空气流通。这里阳光暴烈,为了使船上的金属部件免遭暴晒,我们撑开了大雨棚,并将雨棚下的一个舱门敞开。 理查德划小船载着我离开“马亚卢加”号,直到上岸,一路上我始终背对着她。理查德戴着太阳镜,但我知道,他的眼睛一定是湿润的。“海帕德会好好照看她的。”我安慰他。 “没错,他会的。整个海湾都保护得很好。” “再说我们很快就会回来,对吧?” “对吧。”他朝我笑起来,笑我模仿他的英国腔。 如今我们已经登上了“哈扎娜”号。风向变了,我调整行船的方向,转了10度。理查德俯下身来看着我,挡住了我的视线:“你还好吗?” “当然。” 他走到我身后,将升降索从系缆桩上松开,升起后桅帆,感叹道:“多好啊!” 的确很好,他的乐观有着十足的感染力。有好天气,顺风,亲密的伙伴,行船海上,夫复何求?我这样告诉自己。只管去冒险,去尝试吧,糟糕的时刻很快就会过去的。 在**天的航海日志上,我们写道:“完美的一天。蒂亚罗阿岛a在船的正横方向。满月。速度5节,海面风平浪静,一切顺利。” 第二天,张开主帆和两张前帆,速度达到6节。晚些时候,为了应对东北偏北风,我们只得将所有的帆都升起来并绷紧。 第三天,仍然是逆风行船,很辛苦。“哈扎娜”号表现尚佳,但我们已经精疲力竭了。晚些时候遭遇了35节的大风。我们收起大三角帆,降下主帆,用支索帆和后桅帆航行。 一个浪头拍在左舷船头,我吓了一跳,赶忙低下头躲避浪花。如果把船帆全部降下来,把风放过去,行船能够稍微平稳些,但我们不能这么做,因为我们的任务是将“哈扎娜”号开到目的地,我们必须到圣地亚哥去。 湖绿与蓝绿两种颜色的海水彼此交融,汇成一种沉郁的蓝色,深海的蓝。必须赶到圣地亚哥,我暗暗想道。我常常回圣地亚哥,那是我的家,甜蜜的家。我从罗玛高中毕业,就在那里的健康食品店上班,似乎都是很久以前的事了。我还记得自己怎样抓起毕业文凭,一把将它撕碎,也扯断了所有将自己禁锢于庸常生活之中的绳索。我只想穿越国境去墨西哥,在晶莹璀璨的浪花中尽情地冲浪。那时 候,是“必须到墨西哥去”。凭自己的能力过上自由的生活,是我*在意的事。想到这里,我不由得笑了。我买了一辆1969年的大众牌嬉皮小巴,给它取了个名字叫“布埃拉”,又拉了朋友米歇尔入伙。我们把冲浪板放在车顶的行李架上,驶过托多斯桑托斯的海关,满心憧憬着在惊涛骇浪之间出入驰骋的日子。那是1978年的秋天。 我、米歇尔和别的冲浪者一起,在托多斯桑托斯的海滩上扎了营。整整一个月,除了冲浪,我们就是吃东西、聚会、睡觉。但是,米歇尔无法摆脱自己的责任,家人一直期待她归去,她只得不情不愿地与我告别,搭便车北上回家了。 我与一个当地家庭,希门尼斯一家交了朋友。我学会不少西班牙语,足够在当地过日子用。我教他们家的5个孩子学英语,日子过得很开心。他们在租来的土地上生活、耕种,我帮他们采摘番茄和香菜,作为交换,他们允许我把熟过头的番茄做成沙拉,卖给海滩上的美国佬。我的小生意利润颇丰,养活自己不成问题,用不着动用存款。 这里总有许多美国人来来去去,我从不觉得孤单,也从未因为自己一个人生活而感到害怕。大约每星期一次,我会开车到卡波圣卢卡斯或拉巴斯去大购物。卡波有一家路边小餐厅卖一种美味的墨西哥早餐,许多美国佬出海后都会去那儿晃悠。那家餐厅是一栋朴素的煤渣砖建筑,侧面有一个外卖窗口,所有的餐桌餐椅都摆在户外。靠窗有一份菜单,菜单旁竖着一个巨大的布告板,大概有一张胶合板那么大。人们用大头针将各种各样的信息和告示钉在上面。 一天早上,一则广告吸引了我的注意:“招聘。可以没有航海经验,必须会做饭。去法属波利尼西亚,本月末出发。”我甚至不知道法属波利尼西亚在哪儿,但是这个词的发音颇得我心。“请与弗雷德S/V‘唐加罗瓦’号联系。” “嘿,”我冲着一个叫德鲁的船员喊道,“S/V是什么意思?” “S/V?就是帆船的意思,宝贝。” “谢了,宝贝。” **章 身处火线 我听到锚杆打在船头弓辊a上发出“当啷”一声,转头朝理查德看去。他快活地对我挥挥手,说:“出发吧!”我把引擎切到前进挡,轻推变速杆,“哈扎娜”号渐渐加速,向塔希提岛b帕皮提港外的海面驶去。这是1983年9月22日,下午1点30分。一个月后我们将回到加利福尼亚州的圣地亚哥。真希望我能高兴起来,可实际上我不愿离开南太平洋。不是不想见亲朋好友,只是未免太快了些。我们离开加利福尼亚才6个月,原本打算环绕南太平洋岛屿和新西兰航行一圈再回家。好好的计划就这么泡了汤,我的心情很复杂。不过,正如理查德所说,这份运送游艇的工作是天赐良机,可遇而不可求,不容错过。 岸边传来声声呼喊,吸引了我的注意。我转过身,见许多朋友正朝我们挥手道别。我从舵手座上站起来,用光着的左脚把舵,举起胳膊也冲他们挥舞起来。突然,我感到大脚趾被什么压住了,原来是理查德用一只胳膊把住了舵轮,另一只胳膊搂着我的腰。我低头凝视他湛蓝的双眸,那里面充盈着喜悦。他把我搂紧,隔着长裙亲吻我的肚子。我忍不住笑了,他多像一个兴奋的小男孩。 “起锚了,亲爱的。” “是的,起锚啦!”我重复他的话。 码头上的朋友们已经变得像路灯的灯杆一样细小,我流着泪,*后朝他们挥了挥手。嗓子眼儿里像是哽着什么,这感觉很熟悉,它在提醒我,告别是多么叫人忧伤,我们也许从此相见无期了。我暗自思忖,就算不久后我们会再回来,这些朋友也可能已经离开。水手的航程一段接着一段,从不在一个地方逗留太久。 理查德忙着升主帆,我负责掌舵。我深吸一口气,朝地平线望去。莫雷阿岛出现在西北方向。哦,我真爱这片大海!我将船转到逆风方向,理查德正将船帆升到滑轨上方,风帆在风中拂动,猎猎作响。船转到顺风方向,卷帆器控制的前三角帆展开来,灵活得就像一滴落在玻璃上的雨珠。“哈扎娜”号自如地侧过身去。好一艘“特泰莱a”帆船,我在心里感叹,足足有44英尺长,跟我们的“马亚卢加”号相比,堪称一艘豪华大船。 我看着调整船帆的理查德,不由得想到他在与“马亚卢加”号道别时心中得有多么不舍。他在南非造了“马亚卢加”号,船名为斯威士语a,意思是“穿越地平线的人”。他与这艘36英尺长的钢丝网水泥单桅帆船相依为命多年,驾着她游历了半个世界。“马亚卢加”号船身线条优美流畅,外形赏心悦目,内部更是造船匠梦寐以求的完美模板:甲板横梁是由桃花心木层压而成,层层刷上清漆,亮锃锃的;舱底,也就是船舱的地面,由柚木和冬青铺成。 待在“马亚卢加”号的*后几天里,为了不去想自己即将抛下这艘船一走了之,我们不停地忙碌着。我专心致志地打包所有的衣物和个人用品,因为在接下来的4个月里,我们要穿越两个半球,拜访许多地方:到圣地亚哥过秋天时要穿T 恤衫,在英国过圣诞节时穿外套,再次返回圣地亚哥时是初冬,得穿长袖运动衫,1月底回塔希提岛后,又得换上花布裙和短裤。理查德则聚精会神地在“马亚卢加”号上修修补补,为接下来我们不在的几个月做准备。 把船泊在马塔耶阿海湾很安全。我们的朋友海帕德与妻子安托瓦妮特以及3个孩子就生活在海湾里,我们说好了,他每星期帮船发动一次引擎。塔希提岛的空气很潮湿,我们特别小心地撑起了所有的垫子和木板,方便空气流通。这里阳光暴烈,为了使船上的金属部件免遭暴晒,我们撑开了大雨棚,并将雨棚下的一个舱门敞开。 理查德划小船载着我离开“马亚卢加”号,直到上岸,一路上我始终背对着她。理查德戴着太阳镜,但我知道,他的眼睛一定是湿润的。“海帕德会好好照看她的。”我安慰他。 “没错,他会的。整个海湾都保护得很好。” “再说我们很快就会回来,对吧?” “对吧。”他朝我笑起来,笑我模仿他的英国腔。 如今我们已经登上了“哈扎娜”号。风向变了,我调整行船的方向,转了10度。理查德俯下身来看着我,挡住了我的视线:“你还好吗?” “当然。” 他走到我身后,将升降索从系缆桩上松开,升起后桅帆,感叹道:“多好啊!” 的确很好,他的乐观有着十足的感染力。有好天气,顺风,亲密的伙伴,行船海上,夫复何求?我这样告诉自己。只管去冒险,去尝试吧,糟糕的时刻很快就会过去的。 在**天的航海日志上,我们写道:“完美的一天。蒂亚罗阿岛a在船的正横方向。满月。速度5节,海面风平浪静,一切顺利。” 第二天,张开主帆和两张前帆,速度达到6节。晚些时候,为了应对东北偏北风,我们只得将所有的帆都升起来并绷紧。 第三天,仍然是逆风行船,很辛苦。“哈扎娜”号表现尚佳,但我们已经精疲力竭了。晚些时候遭遇了35节的大风。我们收起大三角帆,降下主帆,用支索帆和后桅帆航行。 一个浪头拍在左舷船头,我吓了一跳,赶忙低下头躲避浪花。如果把船帆全部降下来,把风放过去,行船能够稍微平稳些,但我们不能这么做,因为我们的任务是将“哈扎娜”号开到目的地,我们必须到圣地亚哥去。 湖绿与蓝绿两种颜色的海水彼此交融,汇成一种沉郁的蓝色,深海的蓝。必须赶到圣地亚哥,我暗暗想道。我常常回圣地亚哥,那是我的家,甜蜜的家。我从罗玛高中毕业,就在那里的健康食品店上班,似乎都是很久以前的事了。我还记得自己怎样抓起毕业文凭,一把将它撕碎,也扯断了所有将自己禁锢于庸常生活之中的绳索。我只想穿越国境去墨西哥,在晶莹璀璨的浪花中尽情地冲浪。那时候,是“必须到墨西哥去”。凭自己的能力过上自由的生活,是我*在意的事。想到这里,我不由得笑了。我买了一辆1969年的大众牌嬉皮小巴,给它取了个名字叫“布埃拉”,又拉了朋友米歇尔入伙。我们把冲浪板放在车顶的行李架上,驶过托多斯桑托斯的海关,满心憧憬着在惊涛骇浪之间出入驰骋的日子。那是1978年的秋天。 我、米歇尔和别的冲浪者一起,在托多斯桑托斯的海滩上扎了营。整整一个月,除了冲浪,我们就是吃东西、聚会、睡觉。但是,米歇尔无法摆脱自己的责任,家人一直期待她归去,她只得不情不愿地与我告别,搭便车北上回家了。 我与一个当地家庭,希门尼斯一家交了朋友。我学会不少西班牙语,足够在当地过日子用。我教他们家的5个孩子学英语,日子过得很开心。他们在租来的土地上生活、耕种,我帮他们采摘番茄和香菜,作为交换,他们允许我把熟过头的番茄做成沙拉,卖给海滩上的美国佬。我的小生意利润颇丰,养活自己不成问题,用不着动用存款。 这里总有许多美国人来来去去,我从不觉得孤单,也从未因为自己一个人生活而感到害怕。大约每星期一次,我会开车到卡波圣卢卡斯或拉巴斯去大购物。卡波有一家路边小餐厅卖一种美味的墨西哥早餐,许多美国佬出海后都会去那儿晃悠。那家餐厅是一栋朴素的煤渣砖建筑,侧面有一个外卖窗口,所有的餐桌餐椅都摆在户外。靠窗有一份菜单,菜单旁竖着一个巨大的布告板,大概有一张胶合板那么大。人们用大头针将各种各样的信息和告示钉在上面。 一天早上,一则广告吸引了我的注意:“招聘。可以没有航海经验,必须会做饭。去法属波利尼西亚,本月末出发。”我甚至不知道法属波利尼西亚在哪儿,但是这个词的发音颇得我心。“请与弗雷德S/V‘唐加罗瓦’号联系。” “嘿,”我冲着一个叫德鲁的船员喊道,“S/V是什么意思?” “S/V?就是帆船的意思,宝贝。” “谢了,宝贝。”

……

惊涛飓浪 作者简介

[美]塔米·奥尔德姆·阿什克拉夫特 Tami Oldham Ashcraft 太平洋飓风海难事件幸存者,《惊涛飓浪》据塔米23岁时的亲身经历写成。全书真实记述,再现轰动全美的1983年太平洋飓风海难事件,其事件影响力居于全球海难生还事件第一位。海难事件后,塔米继续作为一名水手活跃在海上,现在是行经5万英里航程的船长。目前,塔米与丈夫及家人生活在华盛顿的星期五港。 [美]苏赛亚·麦克吉尔哈特 Susea McGearhart 自由作家,拥有二十余年航海经验。

- >

月亮虎

月亮虎

¥15.4¥48.0 - >

我与地坛

我与地坛

¥15.7¥28.0 - >

自卑与超越

自卑与超越

¥17.1¥39.8 - >

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

¥14.3¥21.0 - >

姑妈的宝刀

姑妈的宝刀

¥11.4¥30.0 - >

罗曼·罗兰读书随笔-精装

罗曼·罗兰读书随笔-精装

¥40.6¥58.0 - >

随园食单

随园食单

¥37.0¥48.0 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥15.1¥39.8

-

摩托日记

¥9¥28 -

星际迷航-克林贡猎禽舰安全图解

¥28.6¥68 -

世界经典推理故事

¥12.2¥32 -

狂飙

¥47.6¥68 -

激荡

¥29.6¥58 -

隐秘而伟大(全二册)

¥45.8¥88